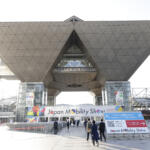

ジャパンモビリティショーは大成功の陰にある「日本の頑張り」と「中国の失速」 (2/2ページ)

編集部が選ぶ!

あなたにおすすめの記事

-

クルマ好きキッズはいの一番にブースへGO! 国産メーカーが集う「Out of KidZania」がほかじゃ体験できない内容だらけだった【ジャパンモビリティショー2025】

-

【PR】【2025年最新】おすすめ車買取一括査定サイトランキング|メリット・デメリットも解説

-

コロナ禍前は広すぎて回りきれなかった上海モーターショーが……あれ? 中国経済の停滞を感じさせる若干の寂しさ

-

2026年には市販型もお披露目予定ってマジで売ってくれるの! AMGの魂を電気の世界へと連れて行くメルセデス・ベンツ「コンセプトAMG GT XX」を日本初公開【ジャパンモビリティショー2025】

-

「英仕派」「格瑞維亜」「卡羅拉」って何の車名かわかる? 中国モーターショーの密かな楽しみ「漢字車名」当て

-

自動車メーカーのお偉いさんたちも本質はただのクルマ好き!? 誰もが愛車に関して持ち時間の5倍を熱弁した自工会「未来モビリティ会議」で感じた日本の自動車業界の明るい未来【ジャパンモビリティショー2025】

小林敦志 ATSUSHI KOBAYASHI

-

- 愛車

- 2019年式トヨタ・カローラ セダン S

- 趣味

- 乗りバス(路線バスに乗って小旅行すること)

- 好きな有名人

- 渡 哲也(団長)、石原裕次郎(課長) ※故人となりますがいまも大ファンです(西部警察の聖地巡りもひとりで楽しんでおります)