クルマに無駄なパーツはほとんどない

●素材や燃料としてリサイクル

環境問題への取り組みが企業の第一課題となっているいまでは、リサイクルの仕組みや技術が進んでいるため、クルマの車体や部品の80〜90%がリサイクル可能という数字もあります。

ボディ、シャシー、足まわり、エンジンなどに多く使われている鉄やアルミなどの基本金属部分は、それぞれ専用の炉で融かされて、クルマだけでなく、ほかのジャンルの用途でも材料の一部として再利用されています。

鋼板のイメージ画像はこちら

鋼板のイメージ画像はこちら

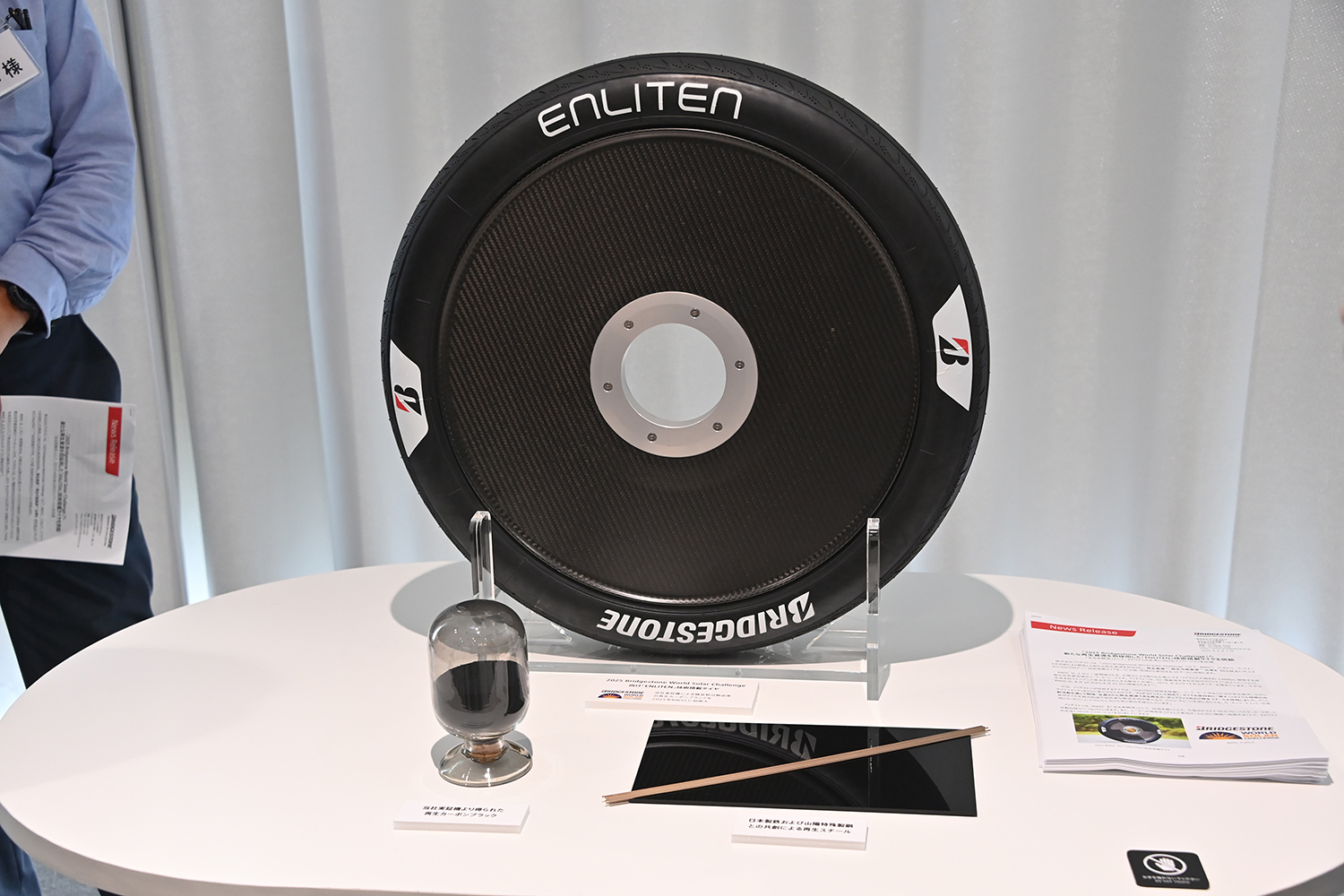

しかし、そのなかでもリサイクルが難しいのが、タイヤやホース類に使われるゴム類や、ウインドウのガラス、内装やカバー類に使われている樹脂部品です。

なので、タイヤの場合、粉砕されてゴムとそれ以外に仕分けられ、燃料やクッションフロアなどの建築用素材として使われたり、発電やボイラーなど向けの燃料として活用されます。まだ使えるものは再生タイヤのベースに使われることもあります。

リサイクルタイヤのイメージ画像はこちら

リサイクルタイヤのイメージ画像はこちら

樹脂部品は、PP(ポリプロピレン)などのリサイクル性の高いものから、PVCなどのリサイクルが完全に行えないものまで、さまざまな種類が使われていますので、それぞれをしっかり分別してそのまま再生材料として活用されたり、ゴムと同様にチップとして混ぜられたり、燃料として活用されています。

合成燃料のイメージ画像はこちら

合成燃料のイメージ画像はこちら

ちなみにガラスは融かして再成型することでリサイクル可能ですが、フロントウインドウは安全のためにポリマーをサンドイッチした複合材のため、そのまま融かすのはNG。そのためいちど細かく粉砕したあとで分別して、それぞれ活用されていきます。

●アジアやアフリカやロシアなどに解体せずに流れていくことも多い

国内では走行や修復に問題があると判断されてしまった車両も、発展途上の国や地域では、修復されてまだまだ働けます。そのため、ピックアップトラックやバン、オフロード系のSUVやバスやトラックなどの商用車は、輸出の対象として人気が高いようです。

海外を走るランドクルーザー画像はこちら

海外を走るランドクルーザー画像はこちら

背景として、日本車は海外のさまざまな地域で部品の調達がしやすいと評判が高いため、再生が比較的容易で、直せば壊れにくいことから、現地の仕事グルマとして重宝されています。

また、曲がったり折れたりした金属部品も、現地の溶接職人などが巧みなワザで使えるようにしてしまいますし、なかには他車種のパーツを無理矢理装着したり、シャシーをニコイチで合体させて走れるようにしてしまう荒技もあるようで、ほとんどの車両は限界ギリギリまで、無駄なく活用されています。

溶接のイメージ画像はこちら

溶接のイメージ画像はこちら

このように、クルマはほとんど捨てる部分がないといえるので、買い換えのときに下取りで二束三文で処分してしまうのを踏み留まって、自力で解体業者や引き取り業者を探して売却すれば、ちょっとした実入りが入るだけでなく、リサイクルにひと役買ったという満足感が得られるかもしれません。