この記事をまとめると

■コスト抑制の観点から3Dプリンターを活用した部品製造が再脚光を浴びている

■かつてボディを3Dプリンターで製造する企業もあったが現在は事業を停止している

■EVが本格普及すると3Dプリンターにも新たなる価値が生まれる

EVの普及により自動車の製造方法も変わる

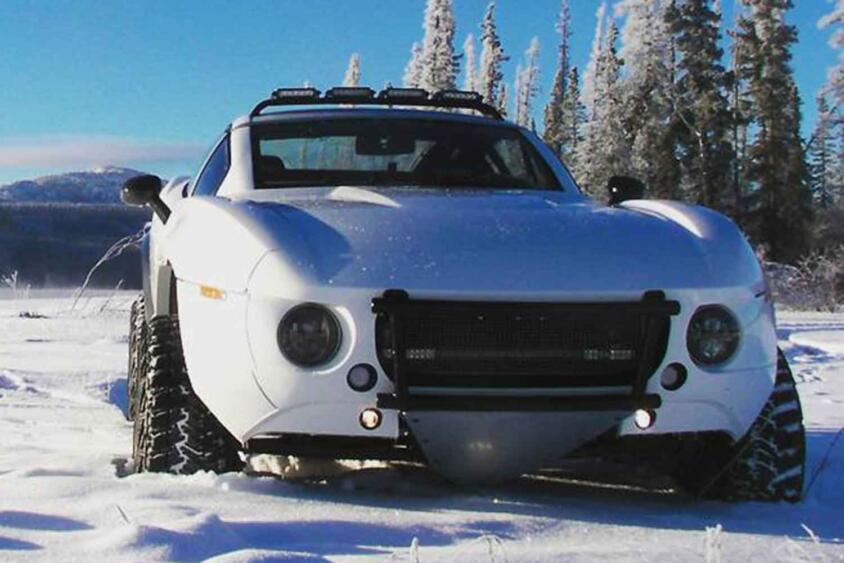

F1など、モータースポーツの世界では複雑な形状の部品を使うことが少なくない。だが、極めて少量であるため、部品メーカーに特注すると時間もコストもかかる。まあ、以前ならば世界トップチームがコストを気にすることはなかったかもしれないが、近年はコストキャップといわれる予算抑制がレース主催者から義務化される場合もある。

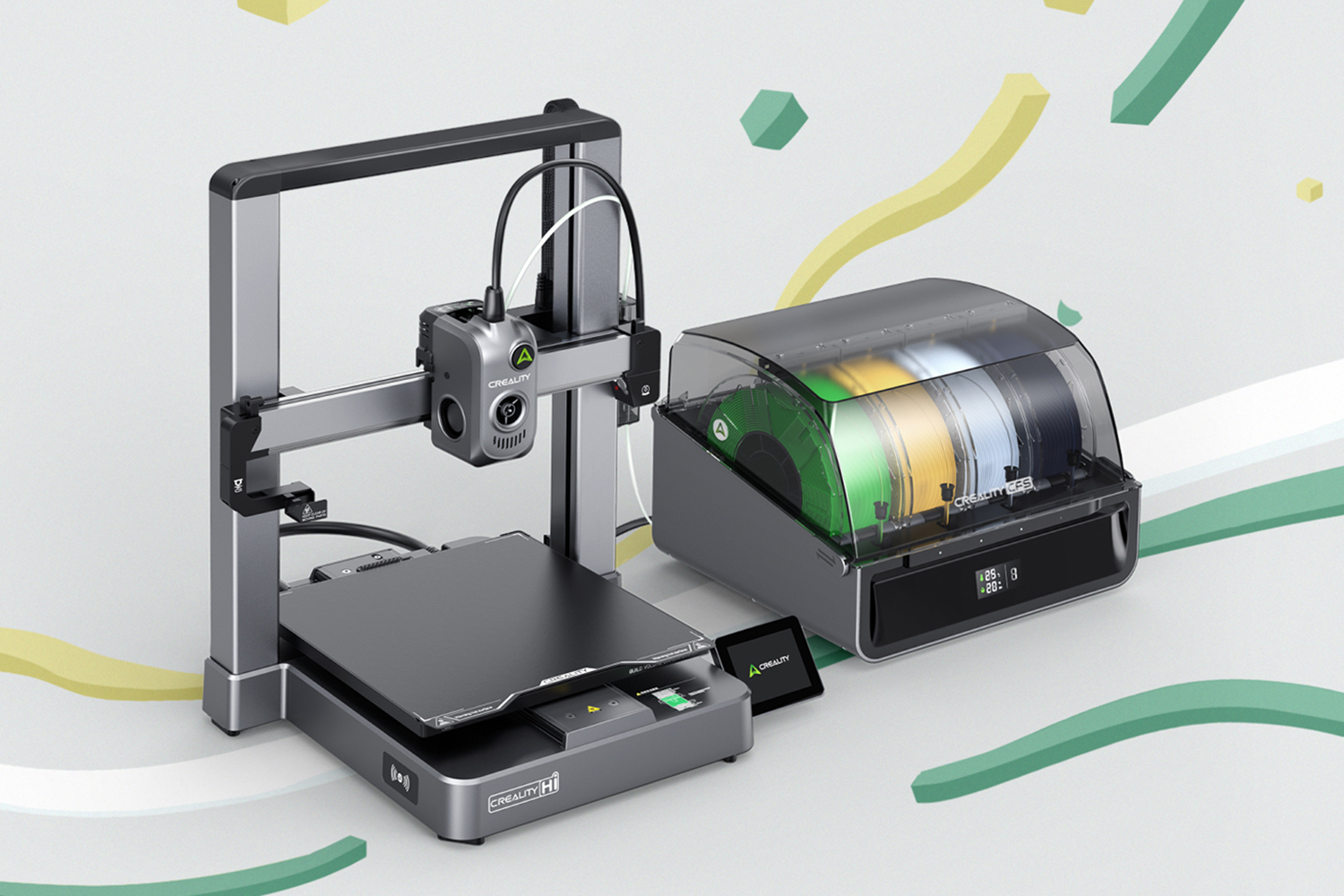

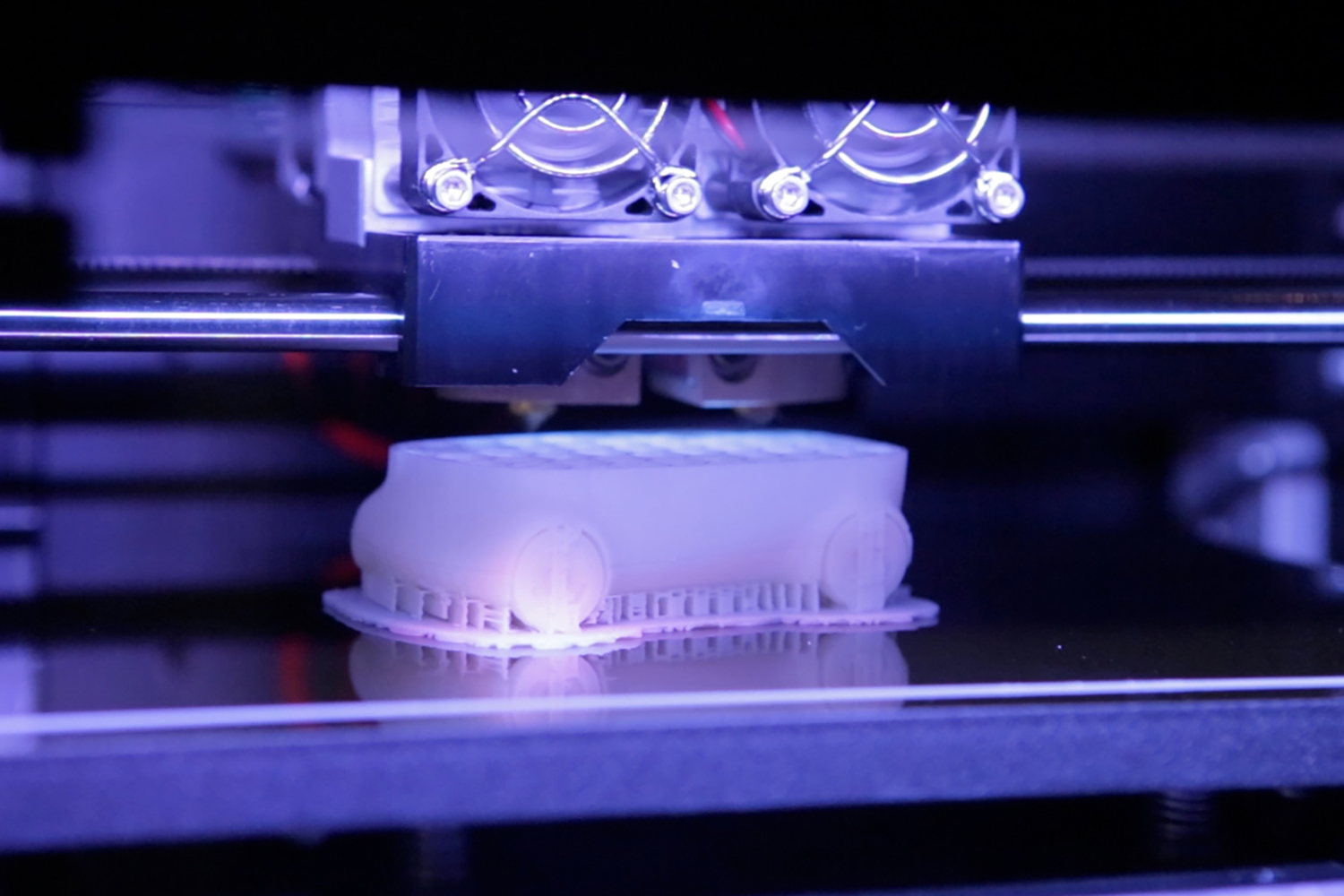

そうしたなか、あらためて注目が集まっているのが3Dプリンターを活用した部品製造だ。

汎用3Dプリンター画像はこちら

汎用3Dプリンター画像はこちら

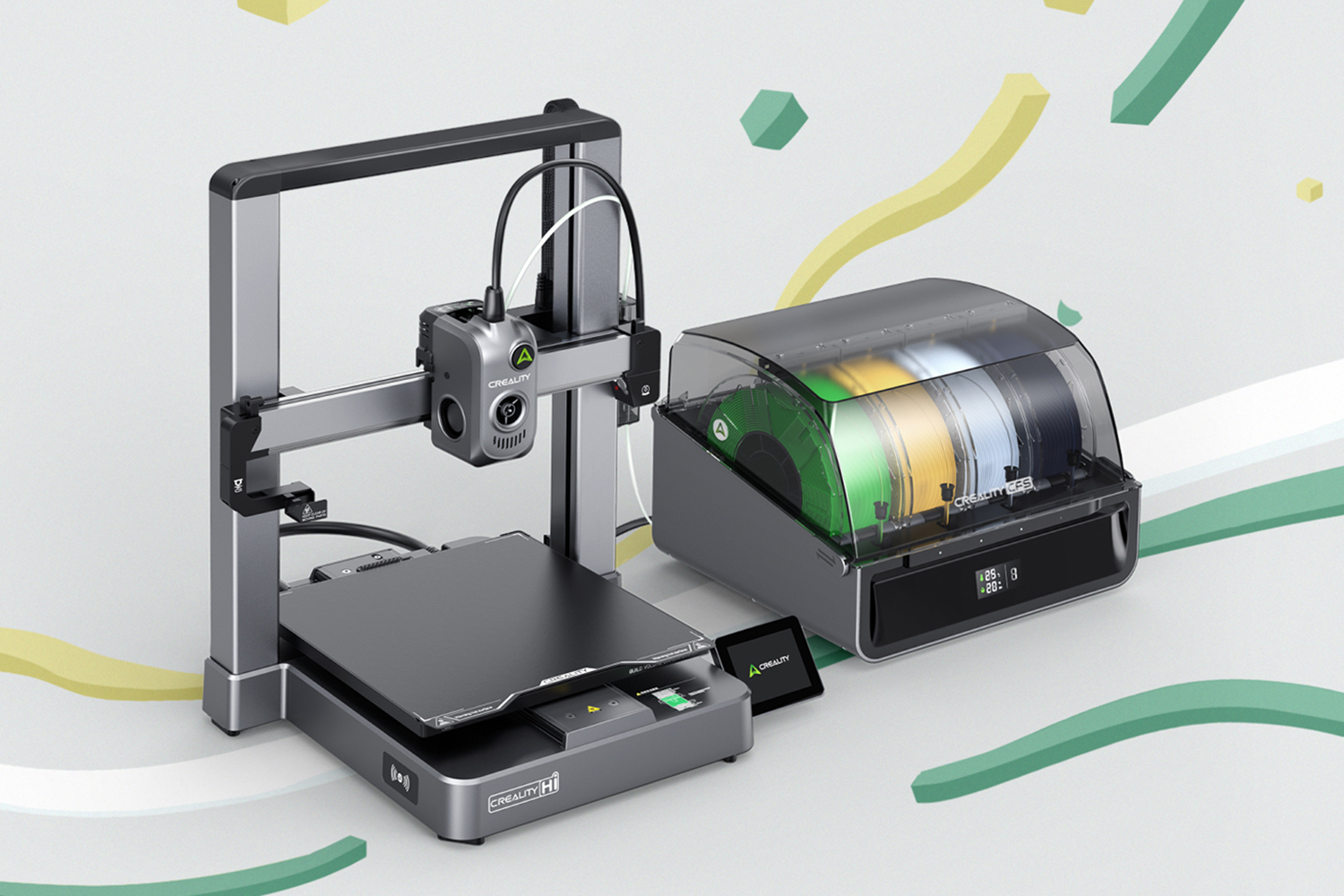

時計の針を少し戻すと、3Dプリンターが注目されるようになったのは2010年代の前半だ。米ラスベガスで開催されるIT・家電の世界最大級見本市「CES(コンシューマ・エレクトロニクス・ショー)」などで、大手企業向けの大型機から個人向けポータブル機まで、3Dプリンターが出展されるようになった。

「将来的にはほとんどすべてのモノが3Dプリンターで作られる時代が来る」といわれたものだ。

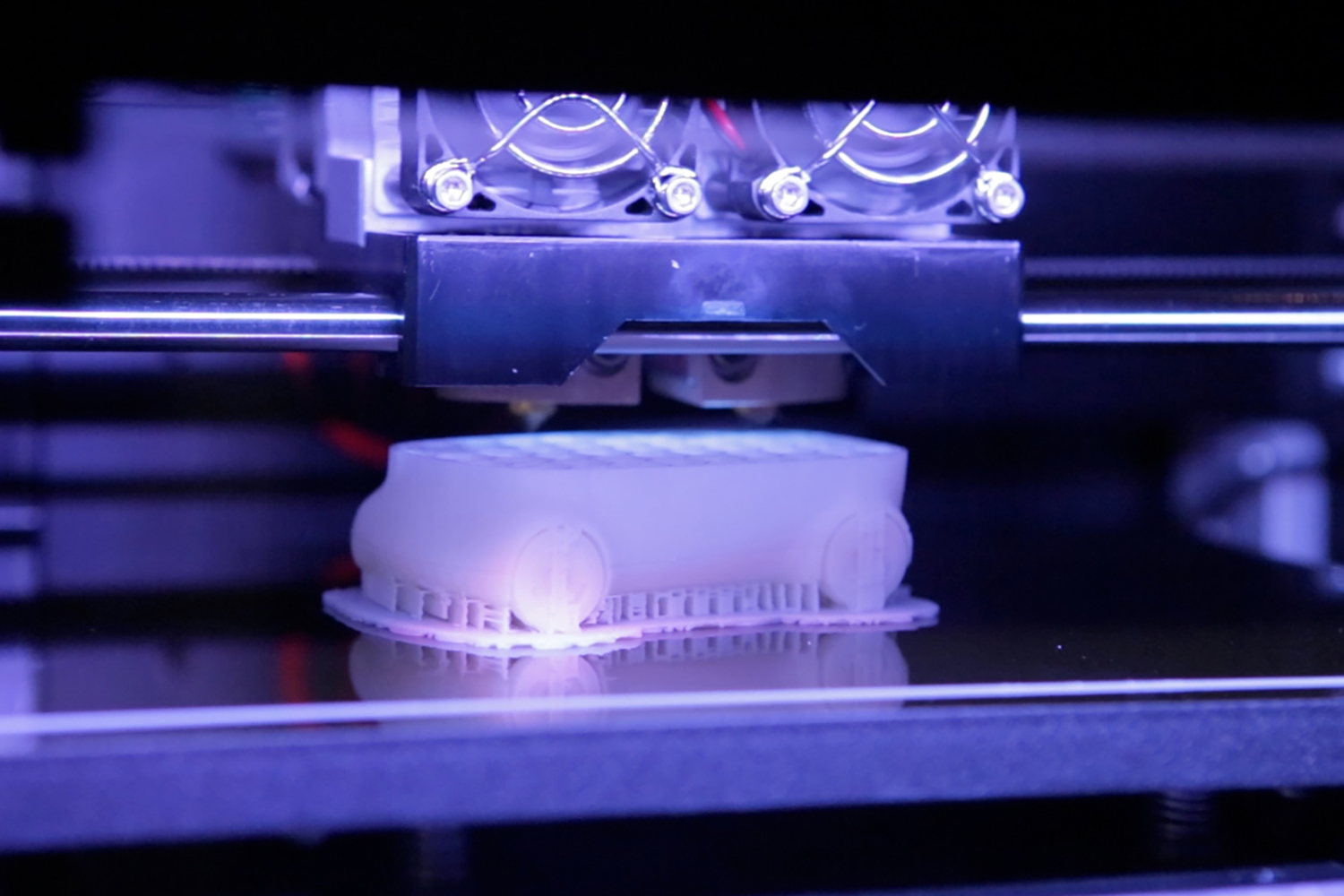

一時は、クルマのボディ全体を3Dプリンターで製造する米ベンチャー企業「ローカルモーターズ」が登場し、日本でも話題となった。筆者は実際にアリゾナ州の本社を取材し、最高経営責任者(CEO)から詳しい話を聞いている。

ローカルモーターズの本社屋画像はこちら

ローカルモーターズの本社屋画像はこちら

その際、もっとも印象に残ったのは「トヨタ生産方式をしっかり勉強している」という発言だった。トヨタ生産方式は極めて優れた製造理念であり、ローカルモーターズが進めようとしていた3Dプリンターを活用した新車の製造・販売戦略にもトヨタ的な発想があったのだ。

話としては興味深かったのだが、マネタイズ(事業化)における出口戦略がはっきり見えて来なかったというのが、当時の筆者の感想であった。

ローカルモータースの巨大3Dプリンター画像はこちら

ローカルモータースの巨大3Dプリンター画像はこちら

それから10年以上経ち、一般的には3Dプリンターという言葉を多く聞かなくなった印象がある。需要が限定的であり、なんでもかんでも3Dプリンターで製造するという風潮でもない。あくまでも、プロトタイプや、極少量生産の部品などで活用されているといえる。

なお、ローカルモーターズは2022年に事業を停止している。

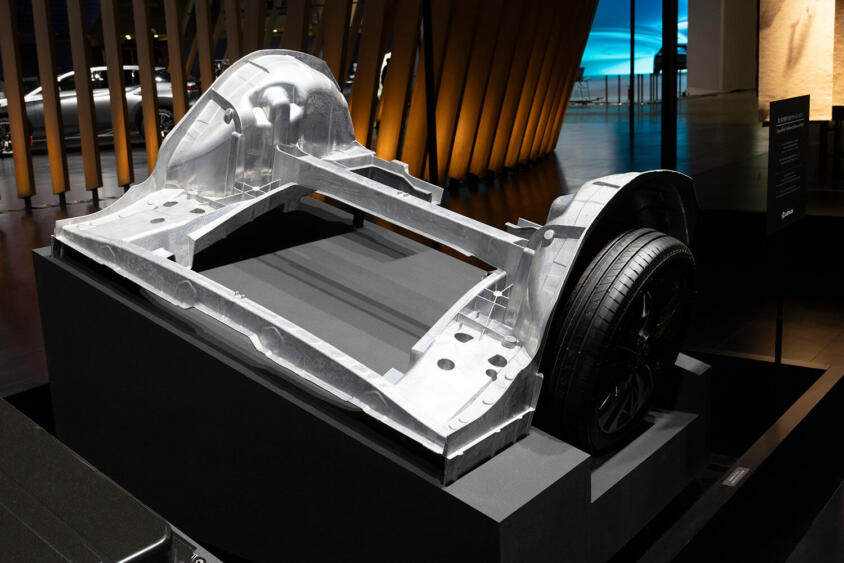

あくまでも私見だが、自動車産業界において3Dプリンターをさらに活用するためには、部品調達・製造というサプライチェーンと、販売とその後のバリューチェーンとの関係を抜本的に見直す必要があると思う。クルマという商材を、ゼロベースで考え直すということだ。

3Dプリンターによって製作されるホンダのコンセプトカーのミニカー画像はこちら

3Dプリンターによって製作されるホンダのコンセプトカーのミニカー画像はこちら

2030年代にEVが本格普及すると、クルマ単体の製造・販売という形態ではなく、”エネルギーマネージメントありき”のビジネスモデルへと大きく転換することが考えられる。そうなった場合、3Dプリンターに新たなる価値が生まれるように思う。