この記事をまとめると

■排ガスの有害成分を浄化する規制は1960年代から動き出した

■排出ガス規制は昭和48年に実施されて昭和53年規制まで段階的に強化された

■2000年になると使った燃料を燃やし切ることが求められる規制が施行された

規制値をクリアできなければ消えるしかない

エンジンが排出するガスの有害成分を浄化する義務は、1960年代に日米で動き出した。クルマの排出ガスに対し規制が施されるようになった背景に、商用車のみならず自家用車の販売台数が増え、悪影響が広く認識され、健康を害する人が現れたことが関係する。また当時は、クルマだけでなく、工場などからの排気や排水による公害問題が指摘されだした。

排出ガス規制が本格化するのは、1970年の米国におけるマスキー法である。カリフォルニア州選出の議員による法案提出により、連邦法として実施されることになった。

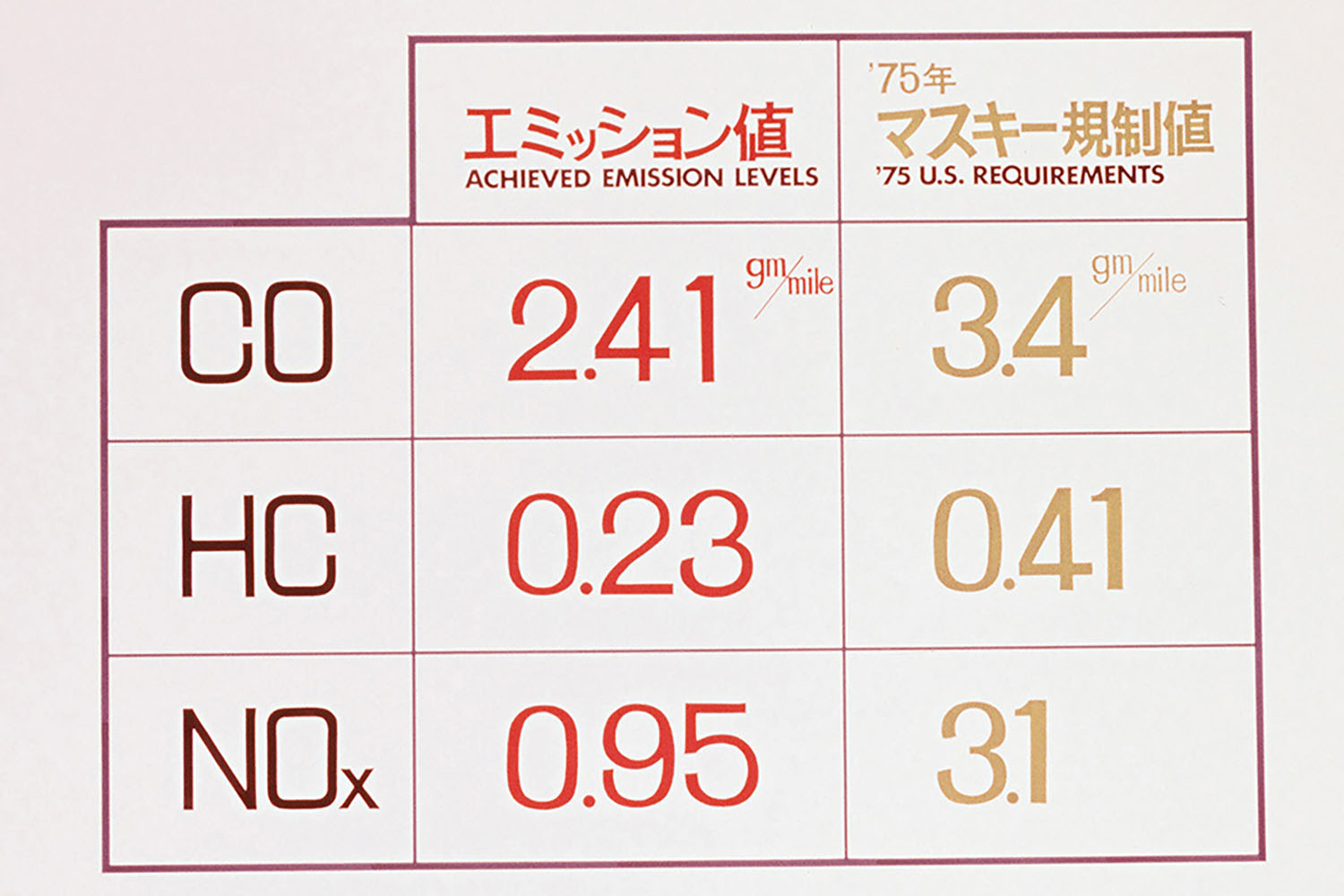

マスキー法によるCOとHCとNOxの規制値画像はこちら

マスキー法によるCOとHCとNOxの規制値画像はこちら

米国への新車輸出を開始していた日本にとって、それは対岸の火事ではなく、自ら火の粉を浴びる事態であったことから、日本も排出ガス規制を実施することになる。それが昭和48年(1973年)規制の実施である。以後、昭和53年規制まで段階的に強化され、そこで一旦区切りが付けられた。

次に大きな規制強化となるのが、平成12年(2000年)排出ガス規制だ。これにより、すでに市場に出まわっていた高性能車が新車として継続販売できない事態に陥った。

具体的には、当時の10.15モードによる排出ガス計測で、一酸化炭素(CO)は昭和53年規制の約4分の1、炭化水素(HC)は約5分の1、窒素酸化物(NOx)は5分の1以下(約17%)に減らさなければならない。より規制値の厳しさを増すHCとNOxは、高性能車にとって命とりとなる物質だ。

旧車のマフラー画像はこちら

旧車のマフラー画像はこちら

HCは、燃え残りの燃料成分といえ、大きな馬力を出すため多くの燃料を使うと排出量が増える。これを減らすには、希薄燃焼をさせるしかなくなり、馬力の基となる燃料の使用が減るのだから、出力を上げにくくなるのはいうまでもない。