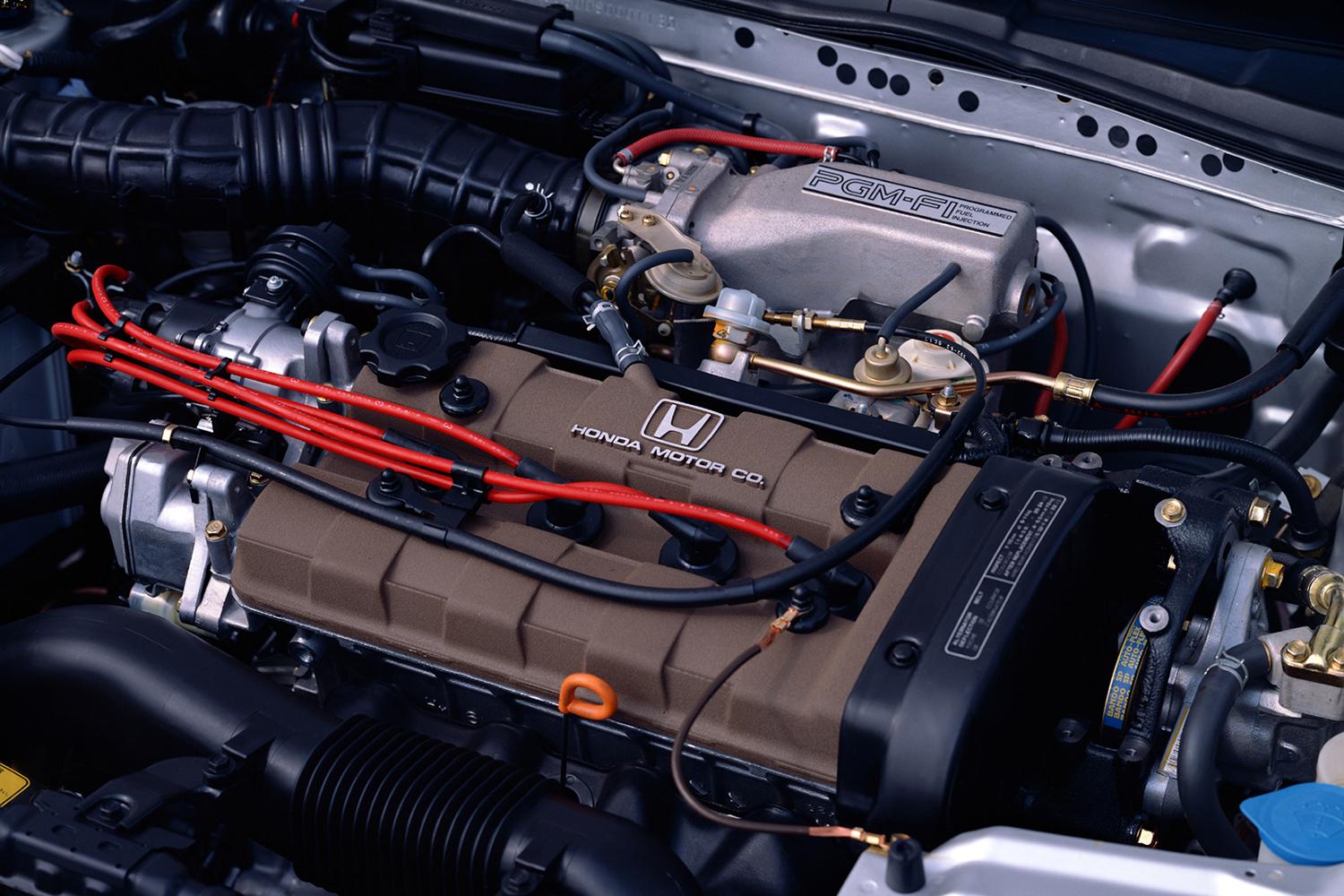

環境への意識がコンピュータ化を加速させた

背景にあったのは、排出ガス規制だ。排出ガスを無害化するには、まずガソリンをきちんと燃やし切る必要がある。夏でも冬でも(気温差によって空気の密度が違っても)同じように燃やし尽くす最適なガソリン量の供給には、もはや自然の摂理や機械的な機構ではなしえなくなったのだ。排出ガスを浄化しながら、さらに馬力をあげることにも電子制御は役立っている。

ホンダのPGM-FIのイメージ画像はこちら

ホンダのPGM-FIのイメージ画像はこちら

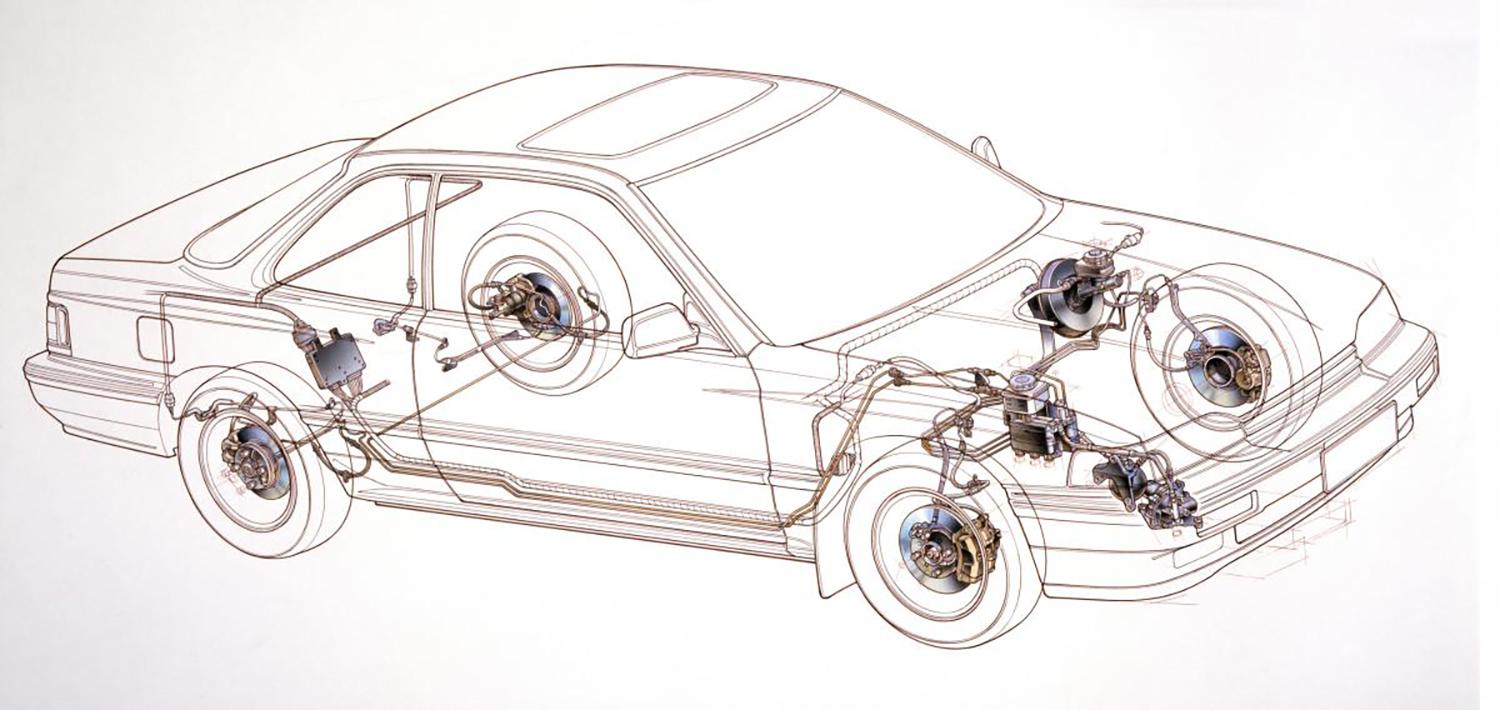

エンジン以外では、ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)など、クルマの姿勢制御も電子制御なくして成立しえない。そもそもABSの原理は、運転者が自ら操作するポンピングブレーキを高度化したもので、路面状況に応じたタイヤのグリップを確保するのが目的だ。要は、タイヤが回転を止め滑らないようにする。かつては、熟練の運転者が技として利用したが、それをより多くの人々へ普遍的に活用し、事故を未然に防ぐため電子制御によるABSは誕生した。

ABSのシステムのイメージ画像はこちら

ABSのシステムのイメージ画像はこちら

以後、アクセルの踏みすぎでタイヤが空転するのを抑えるトラクション・コントロール・システムや、速度の出し過ぎでカーブを飛び出さないようにする姿勢制御、昨今の燃費改善なども含め、電子制御なくして現在のクルマは成り立たず、ある意味でクルマは電子制御の塊ともいえる商品になっている。