“なんか違う!?” ではなく”明らかに違う!!” ボディの振動や変形を抑制する「ボディダンパー」の実力を試した

ボディの振動や変形を効果的に抑制することでワンランク上の乗り心地を実現

路面からの突き上げを解消しステアフィールも上質に

ボディの前後に装着することで、車体に伝わる振動を抑制。走りの質感を高めてくれるCOXボディダンパー。今回はスポーツカーのGR86で試すことができた。86のボディダンパーは、フロント側がボンネット内にある左右サス取り付け部を繋ぐように装着されている。一見、タワーバーのように見えるが、似て非なるモノだ。タワーバーはリジッドな”つっかえ棒”だが、ボディダンパーは名前のとおり、ダンパーを内蔵。”いなし”の役割も備えている。

試乗は当パーツの開発も担当するGRガレージマスターワン東名川崎から走行をスタート。店舗裏の道がやや荒れた路面になっているのだが、ノーマル車ではフロントからの突き上げが強く、ダンピングも悪い。対するボディダンパー装着車ではそれらが解消され、しなやかなフットワークを見せる。マンホールのギャップを跨いだ際は音も小さくなっていた。

さらに小さなロータリーを抜けた際は、ロール量の減少を実感。しかもボディが傾くというより横方向に引っ張られるような感覚で、これなら普段使いだけではなく、スポーツ走行の領域でもハンドリング向上に効果がありそうだ。ステアフィールも洗練されている。

ちなみに以前試乗したノアと比べると、効果そのものに違いはないが、ミニバン(ノア)のほうが総じてメリットを感じやすかった。ボディの動きが大きい分、応答遅れの改善が顕著なのだ。静粛性についても、86はマンホールを踏んだ際の突き上げ音が減るなど、日常のふとしたシーンで効果を感じるのに対し、ノアは車内全体が静かになった印象だ。

不要な振動を抑えることでサスが本来の性能を発揮

このように乗り心地が良くなり快適性が向上するというのがボディダンパーの最大のメリット。ただひと言で乗り心地といっても、評価軸は人それぞれ。そのあたりをGRコンサルタントの横田浩之さんと上野真之さんに深掘りしてみた。

ボディダンパーの役割を端的に言えば、「固有振動数の異なるパーツの共振をダンパーで減衰させて、ボディの振動を取る」ということ。これは建物の構造に例えるとわかりやすいという。「耐震」は強度を高める構造で、クルマでいえばタワーバーやロールケージといった補強パーツ。対して「免震」は建物と地盤の間に設置したゴムやダンパーで揺れをいなすことで、建物に振動を伝えないようにしている。狙いはちょっと違うが、クルマでいえばブッシュが近いか。

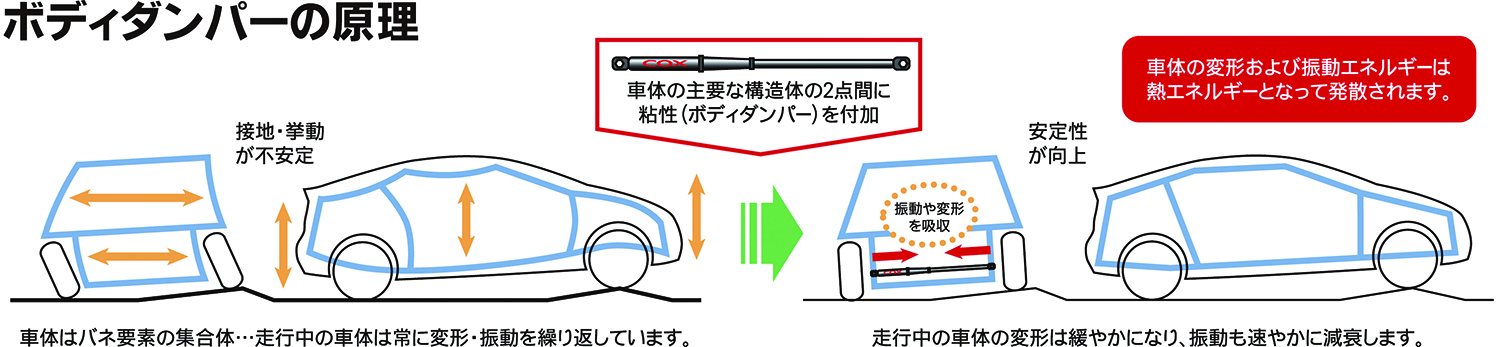

走行中は路面や荷重変化による影響でボディに微小な変形が発生。乗り心地や走りに悪影響を及ぼしている。ボディダンパーは超微低速ピストンバルブなどで変形エネルギーを吸収し、熱エネルギーとして発散する

一方、「制振」(地震に特化したものを制震と呼ぶこともある)は、建物内部に設置したダンパーで揺れを吸収する装置のことで、ボディダンパーは、まさにクルマにおける「制振装置」。ボディに伝わる振動が減ることで、サスペンションが本来の性能を発揮する。その結果、乗り心地が良くなり、乗者がクルマ酔いしにくくなるというメリットも生まれるのだ。

車内で本を読んだり、モニターを見たりすると酔いやすいのは、乗っている人の頭は揺れているのに、本やモニターなどは揺れないというズレで、脳が混乱してしまうのが原因。ボディダンパー装着車ではボディに伝わる振動が減ることで横揺れ、縦揺れともに抑えられて、クルマ酔いにもなりにくいのだ。

また、ボディダンパーの製造は開発したヤマハが担っているが、トヨタ車向けの製品のセッティングを任されているのは、わずか数名。いわゆる”チューニングパーツ”とは異なるため、86のようなスポーツカーであっても一般道で評価を行い、車両はノーマル前提でスペックを決めている。セッティングの決め手となるのは、あくまで官能評価で、大事にしているのはクルマの前後バランスだという。

市販車はそもそもアンダーステア傾向にセッティングされているが、それをほんの少しニュートラル方向にチューニングすることで、ステアリングを切るとクルマが素直に動くようになり、運転の楽しさが高まるのだ。

サスペンションなどカスタマイズしている車両にはリセッティングが必要になるかもしれないが、スーパー耐久に参戦するレース車両にも装着されているとのことなので、走りの面でも一定の効果があるのは間違いないだろう。

レーシングドライバーじゃなくてもわかる!! ”クルマ好き代表”ふたりもその効果にビックリ

佐藤久実さんのインプレッションを読んでも「でも、レーシングドライバーだから感じられるのでは……」と思っている疑り深いアナタのために! クルマ好き代表として、クルマ系YouTuberとして人気の黒木美珠さんと編集部の古谷に、プリウスでボディダンパーの効果を体感してもらった。

古谷:自分にとっては未知のアイテムだったボディダンパーの効果を試すことになり、試乗前日に慌てて予備知識を詰め込みました。理屈には納得いったものの、自分にその効果が実感できるのかどうか……。

まずはノーマル車から。十分によくできていると思いますが、高速域で大きな入力があった際のピッチ方向の動きが少し気になりました。もっと収まりがよくシャキッとすれば、さらに自分好みの乗り味になりそうです。

ボディダンパー装着車に乗り換えると、それが見事に解消されてました。自分がもっとも気になっていた要素がピンポイントで改善されているなんて、「ホントかよ?」って思われそうですが、事実なんです!

直進安定性やコーナーリング性能には「なんとなくイイかも?」くらいでしたが、この収まりのよさに関しては”別物だった”と言い切れます。後席に同乗していたカメラマンが「揺れ方が全然違いますよ。カメラを構えているとよくわかる」と口にしていたことも付け加えておきます。

黒木:これまで、ボディダンパーのように”振動をいなす”効果を狙ったパーツは、何度か体験したことがあります。十分に効果は感じていましたが、試乗するシーンや時間も限られていたこともあって、愛車への装着経験はまだありません。たぶん、装着したいと思えるだけの“確信”を求めていたのだと思います。

最初はノーマル車に試乗。乗り味は滑らかで静か。プリウスらしいスムースな発進と高い静粛性も健在で、”このままでも十分に満足できる”仕上がりです。しかし、ボディダンパー装着車に乗り換えてすぐに、その思いは覆されました。

駐車場から一般道へ出る段差を越えると、1回でスッと揺れが収まります。身体に伝わる振動の質が異なるのです。高速域では、効果がさらに明確で、路面の継ぎ目を通過する際のショックが短く、後を引きません。車内へ伝わる走行音も静かになりました。興味深かったのは、助手席に座ったときの方が違いをはっきり感じ取れたこと。とくにカーブではGのかかり方が明らかに変わりました。ノーマル車では上半身が外側へ持っていかれるような感覚がありましたが、ボディダンパー装着車では安定した状態で座っていることができました。

ここまで走りの質感が変わるのであれば、今後、装着を検討してみる価値があると感じました。「ノーマルで十分」と思っていた私にさらなる走りの奥深さを教えてくれた、まるで“ラーメンの味変”のようなボディダンパー。日々の快適性を底上げしてくれそうなアイテムですね。

COXボディダンパー Setting by DTEC

問:神奈川トヨタ自動車 GR Garage MASTERONE東名川崎

TEL:044-870-8311

適合の確認はこちら

http://www.dtec.jp/