この記事をまとめると

■日産スカイラインGT-RはR35世代で日産GT-Rとなっている

■GT-Rは欧米のスーパースポーツと対峙するためにスカイラインであることを捨てた

■「GT-R」は世界の自動車ファンにとって特別な意味をもつ存在となった

スーパースポーツとしては異例の長寿モデルとなったR35型GT-R

2007年の登場から18年、スーパースポーツとしては異例と思える長寿モデルとなったR35型GT-R。当時、日本車では珍しいモデルイヤー制を導入し、毎年のように改良・熟成を重ねてきたことで、現状のプレミアム・ミッドシップ・プラットフォームでは手を加えるところがないまで磨き上げられました。

日産GT-Rの走行シーン画像はこちら

日産GT-Rの走行シーン画像はこちら

すでに生産終了がアナウンスされ、まもなく歴史に幕を下ろそうとしているいま、なぜこのクルマが、「スカイラインGT-Rではなく、日産GT-Rを名乗ったか」について考察します。

スカイラインベースのGT-Rでは世界と戦うためには役者不足

結論からいえば、「目指す市場が根本的に異なっていたから」にほかならない。スカイラインGT-RはR33とR34が限定的にイギリス市場へ輸出はしていたものの、基本的には日本市場向けのドメスティックなパフォーマンスカーだった。一方、R35型日産GT-Rが見据えていたのは明確に世界だった。

その方向性が明確となったのは、2001年の第35回東京モーターショーにおけるカルロス・ゴーン社長(当時)の発言だ。彼は「GT-Rコンセプト」発表の場で、「次期型は日産の象徴するモデルとなり、国際舞台のロードカーとして、正当なチャレンジャーとなれるよう準備を整えている」とコメントした。

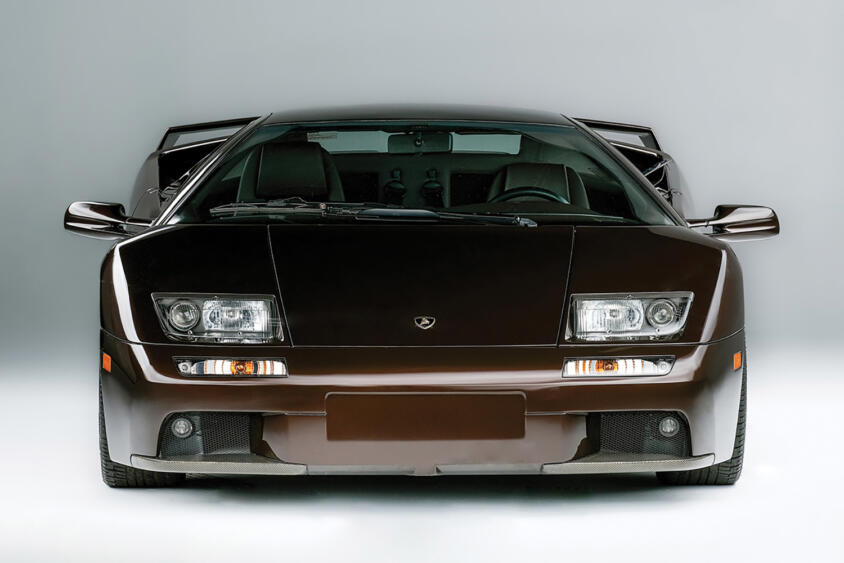

GT-Rコンセプトのフロントスタイリング画像はこちら

GT-Rコンセプトのフロントスタイリング画像はこちら

国内だけでなく、欧米のスーパースポーツと対峙するモデルへと生まれ変わる。とくに開発責任者の水野和敏氏が「圧倒的な速さを世界に誇示する」ことを開発目標のひとつに掲げたことで、スカイラインというベース車両をもとに、あれこれ付加して、パフォーマンスを向上させる従来のメーカーチューンド的な開発手法では歯が立たないことを理解していた。

これまでの部門制から社長直轄の特別なプロジェクトで開発

究極のドライビングプレジャーを目指し、もてる技術やノウハウをフル投入するという考えは同じだが、出発地点が異なれば、着地点(完成品)も違うものになるのは当然のこと。目標必達のためにはスカイラインという名前を捨て、独立したモデルとして再構築する必要があったのだ。

日産GT-Rの前後スタイリング画像はこちら

日産GT-Rの前後スタイリング画像はこちら

プラットフォームやパワートレイン、そして製造方法までも一新されることとなったR35型。カルロス・ゴーン社長は、当時の日産には1000万円を超えるクルマはなく、欧米のプレミアムスポーツがもつ価値を理解できるスタッフも存在しないという判断から、設計・開発はこれまでの部門開発制でなく、社長直轄の特別なプロジェクトに据え、開発責任者には量産車からレース車両まで広く精通するエンジニアの水野和敏氏を指名し、全権を委ねることとした。これが、従来の日産車の1台とは異なる独立した存在としての歩みを決定づけた。