この記事をまとめると

■映画「トラック野郎」以上に荒々しかった昭和の時代

■鮮度が命の鮮魚運送業界はルール違反が日常だった!?

■イケイケな時代のゆとりと遊び心は規制強化で消えていった

映画「トラック野郎」よりも過激だった昭和のトラックドライバー

なにかと厳しく、真面目な世のなかになってきた令和の日本。昭和の時代は、何事もざっくばらんだった。飛行機や新幹線でもタバコが吸え、子どもがパチンコ店に出入りできるなど、いまでは考えられないような行為が当たり前のようにまかり通っていたのである。

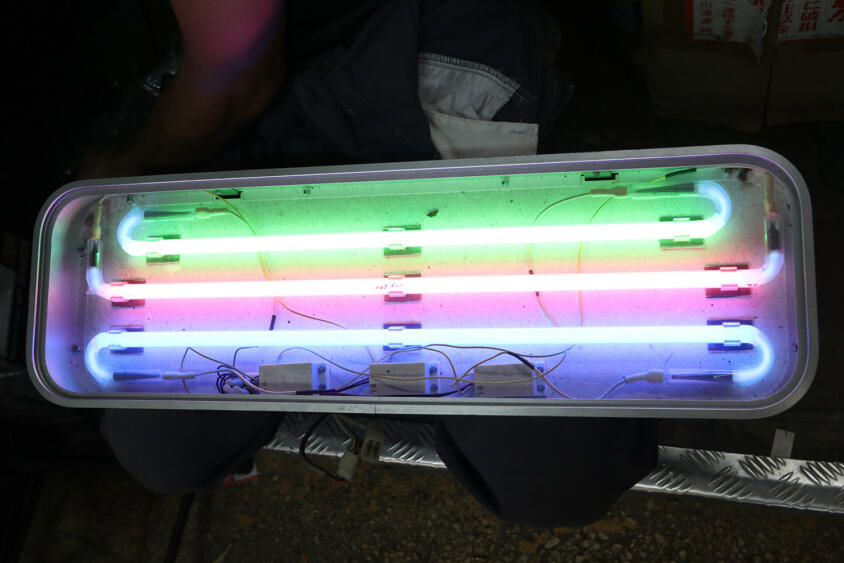

1975年から1979年にかけて公開された映画『トラック野郎』。故・菅原文太さんと故・愛川欽也さんがタッグを組んだ大ヒットシリーズである。この映画は題名どおりトラックドライバーを題材にした作品で、きらびやかな装飾を施したトラック──いわゆる「デコトラ」を、日本独自のカルチャーとして定着させた立役者でもある。

昭和のデコトラ画像はこちら

昭和のデコトラ画像はこちら

劇中ではケンカに明け暮れる荒っぽいトラックドライバーたちの日常が描かれていたのだが、それはもちろん、映画という作られた世界でのお話。そう聞くと、「映画だから多少は盛られていたんだろう」と思うかもしれない。しかし、実際は映画よりもさらに激しかったのである。

とくに鮮度が命の魚を運ぶトラック野郎たちの世界はすごかった。まさに命をかけて魚を運んでいたのである。漁港で水揚げされた魚は各地の卸売市場へと運ばれていく。そこに一番最初に到着すれば高値がつくというシステムだったため、トラック野郎たちは血走った目でトラックを走らせていたのだ。

このような仕事は「追っかけ」と呼ばれていたが、セリに間に合わなければ、魚の価格は半分近くにまで目減りしてしまう。命をかけて運んでも赤字になってしまう可能性も十分にあり、追っかけ仕事は生半可な気もちでは到底務まらなかったのである。

そのため、過積載運行や速度違反、信号無視は当たり前。警察無線を傍受し、検問を避けながら運転を続ける。そして当時の警察もいまほど本気で取り締まっていたわけではなかった。交通違反でトラックドライバーを検挙しても、「今日は何を積んでいるんだ?」と尋ね、積み荷を差し出せば違反を見逃す……そんなこともあったとか!?

もちろん、そうした悪事を美化するつもりはまったくない。しかし、それが鮮魚を運ぶトラック野郎の日常だったのだ。

堅すぎる令和の世にちょっとした“遊び心”を!

こうした時代の話を聞いて、マジメな人たちはどう思うだろうか。もちろん、法規制が整い、交通ルールが厳しくなった現代のほうが正しい。それはいうまでもない。けれど、昭和のイケイケだった時代の話を耳にしたとき、どこかで「なんだかおもしろい世界だな」と感じる瞬間はないだろうか。

高速道路を走行中のトラック画像はこちら

高速道路を走行中のトラック画像はこちら

繰り返すが、悪事はダメだ。反社会的な行動も当然ダメである。だが、そうしたダメなところにこそ、人間らしさが滲み出ているようにも思えてならない。

マジメなのはいいことだ。だが、堅物すぎるのもつまらない。テレビ番組にクレームが殺到するようないまの時代より、もっと純粋に笑って楽しめた昭和の時代のほうが、よっぽど人間らしくて楽しかったのではないか? 昭和のころのように、ほんの少しだけでも心のゆとりや遊び心を持ち合わせた人間でありたいものである。