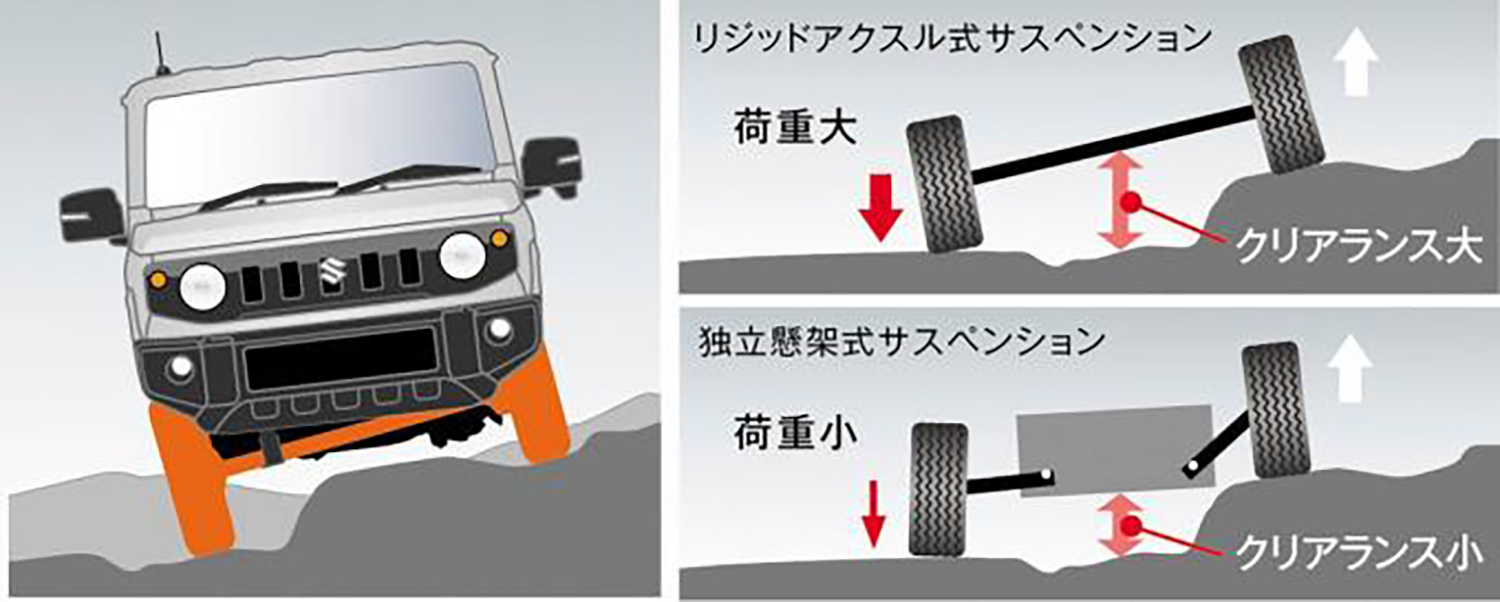

悪路走行ではリジッドアクスルの利点が多い ストラットやマルチリンクといったクロスオーバーSUVで多く見かけるサスペンションは、左右が独立して動く。軽微な悪路といったシチュエーションであれば、ボディの水平を保つサスペンションとして評価されるが、オフロード走行にフォーカスすると欠点もある。タイヤがもちあがり、サスペンションが縮んでいくと、ボディが地面に近づいてしまう。せっかくサスペンションのセッティングによって最低地上高を稼いでいても、本当の悪路に行くと、その意味が薄れてくるのだ。

しかし、リジッドであれば、最低地上高は維持できる。左右に高低差があるようなオフロードシーンにおいて、左右がつながっているリジッドの足まわりはシーソーのように動く。結果として、リジッドの中央付近と地面とのクリアランスは確保されやすい。

リジッドアクスルと独立懸架の差 画像はこちら

カタログスペックでの最低地上高は同じような数値であっても、乗用車ベースのクロスオーバーSUVとリジッドの足まわりをもつクロスカントリー4WD車では、厳しい悪路になるほど、ロードクリアランスを確保する性能の差が大きくなりがちだ。もちろん、これにはリジッド部分が実質的な最低地上高となるクロスカントリー4WDの設計も関係している。

リジッドの足まわりがシーソーのように動くということは、片方のタイヤがもちあがる(サスペンションが縮む)と、反対側が地面に押し付けられるという意味でもある。

独立懸架のサスペンションでもストロークを長く設計すれば、サスペンションが大きく縮んだときに反対側のタイヤを地面に接地させることはできるが、タイヤを押しつけることはできない。しかし、シーソーのように動くリジッドであれば、片側のタイヤがもちあがったとき、反対側のタイヤに接地圧をかけることが期待できる。

片輪が浮いたオフロード走行 画像はこちら

滑りやすい路面になるほど、この接地圧による駆動力を生み出しやすいメリットが活きてくる。すなわち、悪路走破性を高めることに大いに役立つことは言うまでもないだろう。

こうしたメリットもあり、フロントのサスペンションがダブルウイッシュボーンとなっているトヨタ・ランドクルーザー300や三菱トライトンといったモデルであっても、後輪についてはリジッド形式の足まわりを採用している。

オフロードを走る三菱トライトン 画像はこちら

ちなみに、ランドクルーザー300やトライトンのようなモデルに対して「IFS」というアルファベット3文字の専門用語が使われることもある。これは“Independent Front Suspension”の略称で、フロントのみ独立懸架サスペンションとした設計を意味する。この表現は、リヤはリジッド形式を守っていることも意味している。

つまり、クロスカントリー性能を考えると、リジッド形式の足まわりは必須というわけで、けっして古い設計が生き残っているのではなく、メリットがあるから採用されていると理解すべきだ。