この記事をまとめると

■日本で初めて速度規制が導入されたのは1912年でその際は時速16km制限であった

■現在も一般道は時速60kmで原付は30kmに据え置かれている

■欧州との速度基準差は人口密度や道路環境の違いが要因

日本の速度規制には100年以上の歴史がある

法定速度とはクルマが走行する際に超えてはならない速度をいい、上限を法令最高速度という。高速道路を除き、日本全国で時速60キロメートル(km)である。ただし、原動機付自転車(原付バイク)は時速30kmだ。

取り締まりの基準として速度規制が国内ではじまったのは、1912年(明治45年/大正元年)であるという。その際の規制値は時速16kmであった。

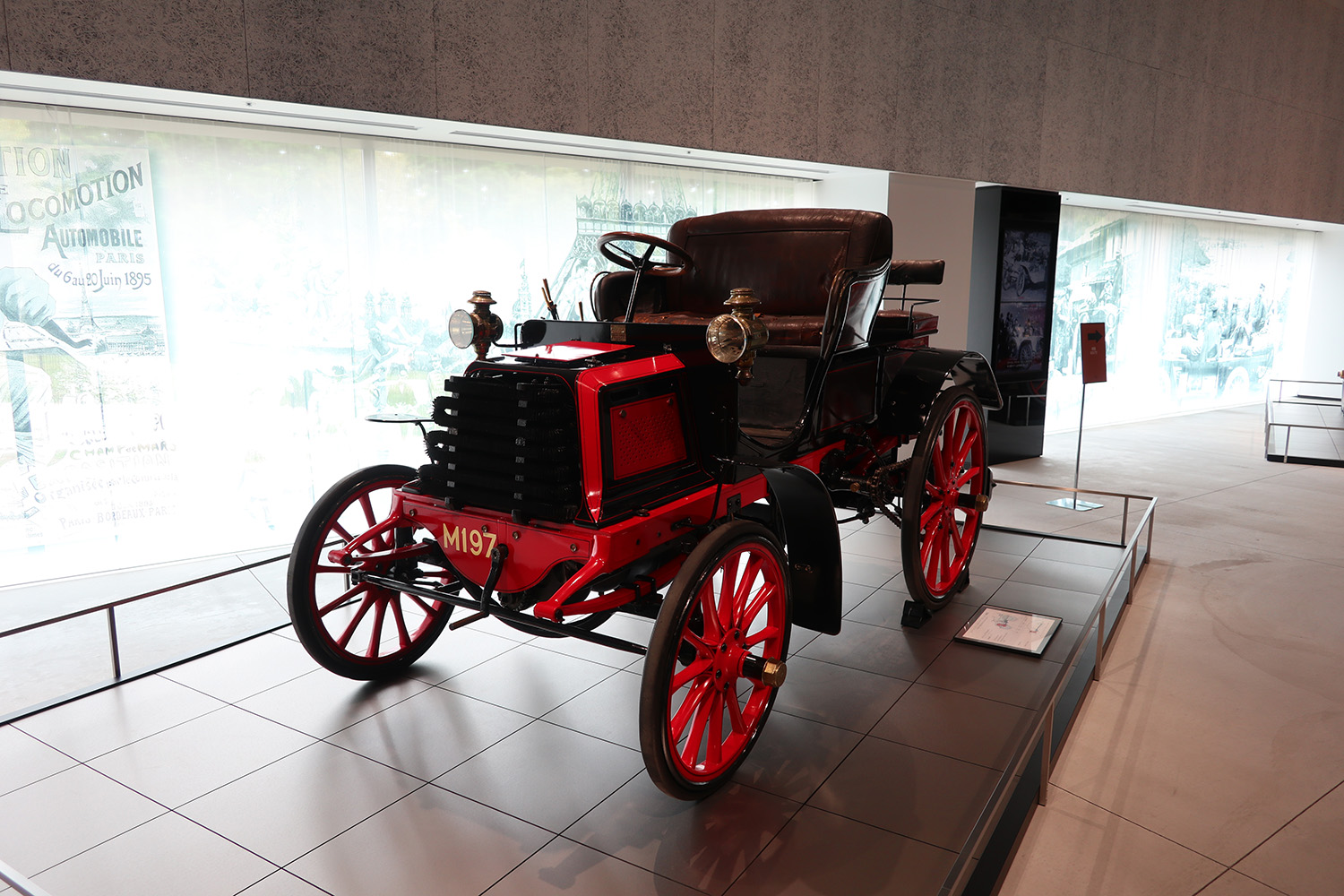

日本には、明治の終わりに欧州から自動車が入ってきた。有名なのは、フランスのパナール・ルヴァッソールだ。

現存するパナール・ルヴァッソール画像はこちら

現存するパナール・ルヴァッソール画像はこちら

1886年に、ドイツのカール・ベンツが発明したガソリンエンジン自動車と同様に、馬車のような車体にエンジンを載せるつくりかたであった。ベンツが発明したパテント・モトール・ヴァーゲンの走行速度は、時速15kmだったので、ほぼそれと同様の性能であったと考えられる。

そこからすると、1912年に日本ではじめて速度規制が施行される際の取り締まり速度が時速16kmであったのは、妥当な数値と考えられる。

時速15~16kmは徐行に近い速度で、けっして速いとはいえない。しかし、当初のガソリンエンジン自動車は、エンジン回転がほぼ一定で走るものだったので、逆にいえばそれしか速度が出なかった。この速さは、馬が速歩(はやあし)で駈けるのと同等だ。

法定最高速度は、これまで何度か改定が行われている。かつては、住宅や店舗が道路沿いにあるとか、車線数、車線の幅、交差点の数、中央分離帯の有無などをポイント化し、点数を足した合計を四捨五入して定められていた。その実証として、実際に通過するクルマのもっとも低い速度から高いほうへ75%のクルマの速度とほぼ同等という結果を後ろ盾に、速度制限として妥当と判断されてきた。

制限速度標識画像はこちら

制限速度標識画像はこちら

現在は、85%のクルマが走っている速度を基準としており、この考えは欧米でも活用されているという。それでも結果的には、法令最高速度が時速60km、原付バイクは時速30kmと、数値自体に変化はない。この時速60kmという最高法定速度について、2006年の調査によると、77%を超える比率で「いまのままでよい」との意見があったという。

たとえば欧州では、郊外では一般道でも時速80kmで走行するのが日常的になっている。その速さは、日本から訪問した際にはやや怖いと感じる場面もある。欧州の郊外の道路は、それほど道幅が広くないからだ。それでも施行できるのは、日本に比べて人口密度が低いせいがあるかもしれない。

欧州郊外の道路を走行するクルマ画像はこちら

欧州郊外の道路を走行するクルマ画像はこちら

欧州で郊外に出れば、ほとんど民家もないような区域が多くある。一方、日本では都市を離れても民家が見えないという地域は限定的で、それほど人が密集して住んでいる。アンケート調査の77%を超える回答にもあるように、単に道路とクルマの性能だけでなく、その道路がどのような地域環境にあるかによって法定最高速度に対する感じかたは違ってくるのだろう。