疑いないホットハッチだが弱点も……

1000cc以下の排気量で110馬力を発揮

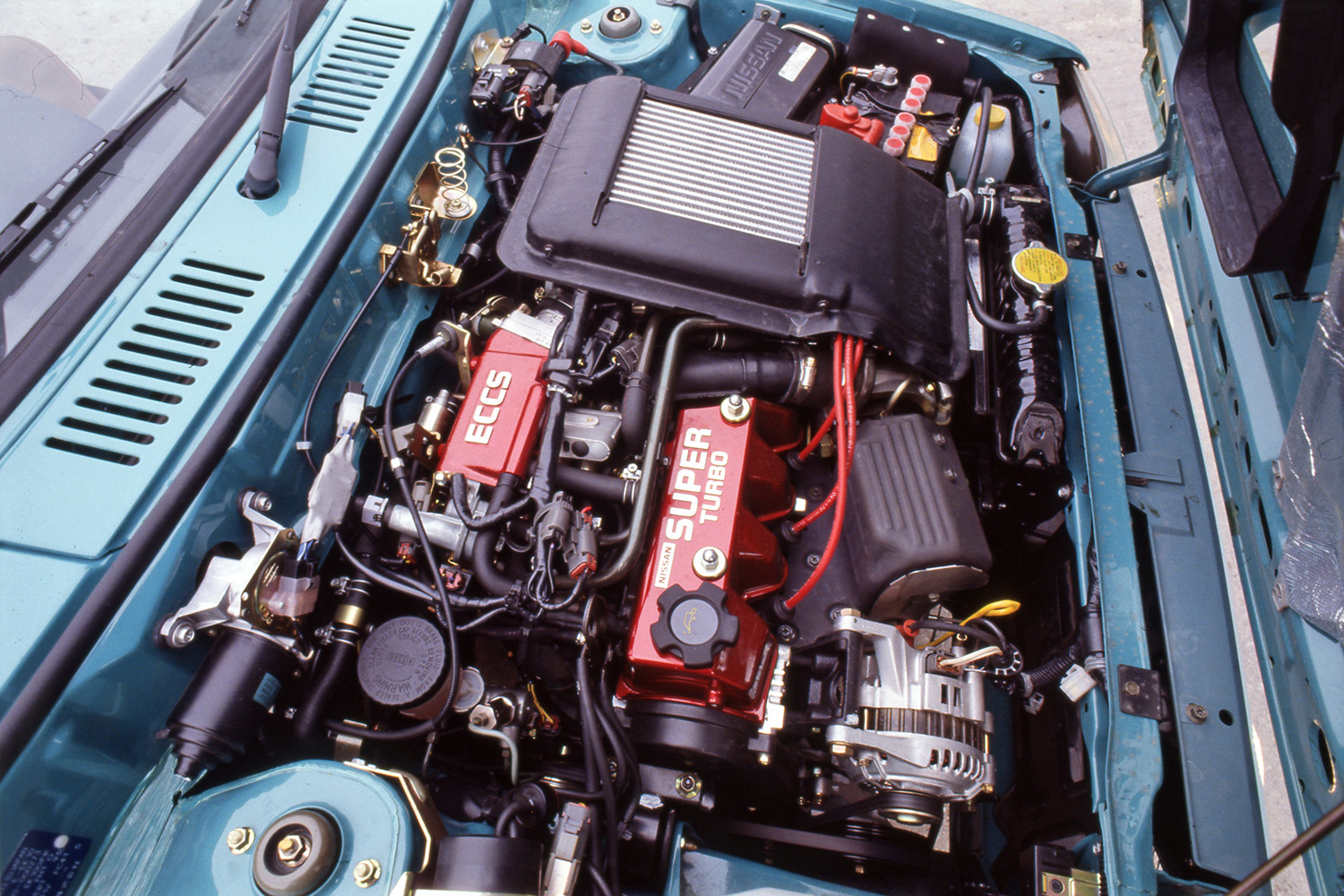

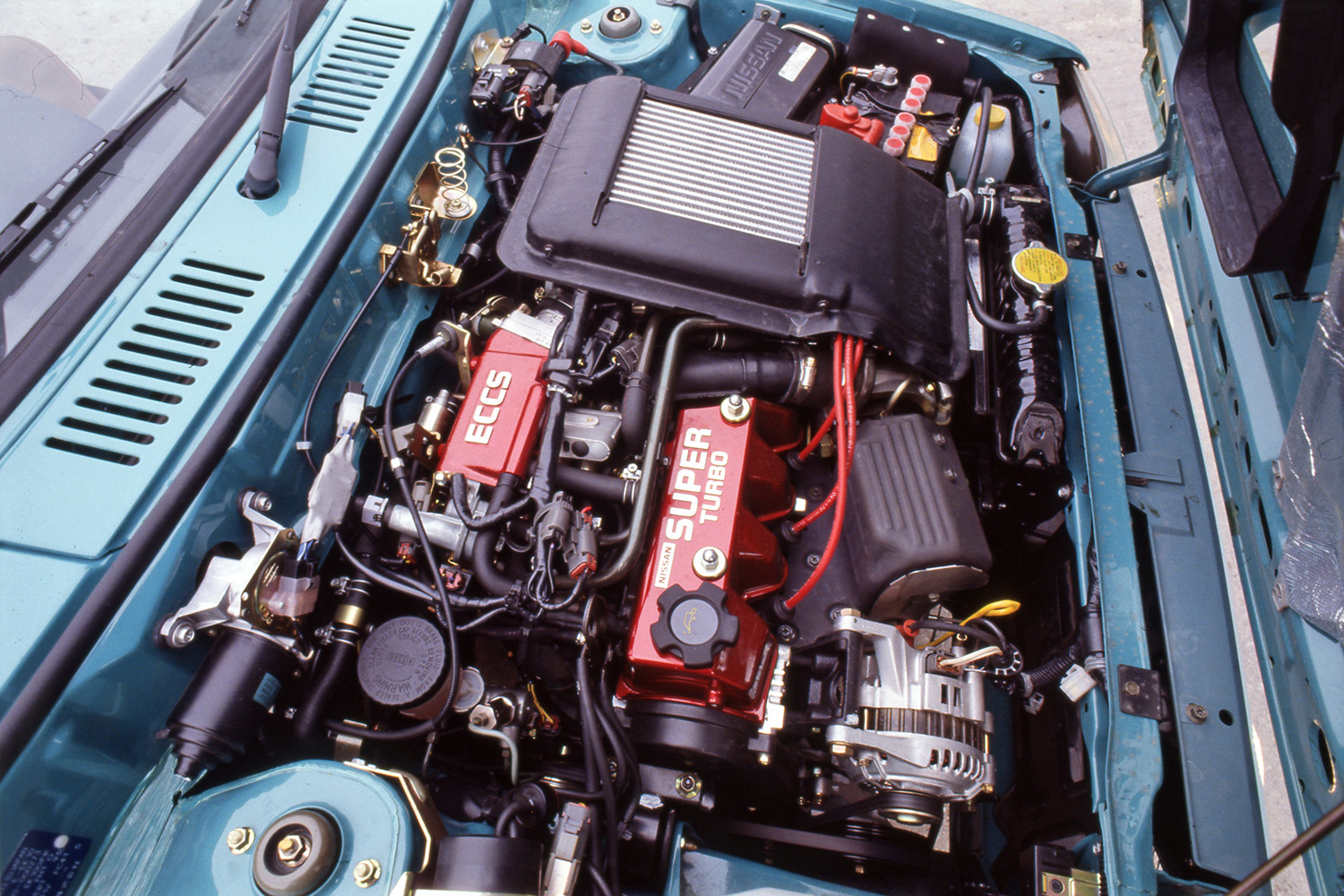

この「スーパーターボ」と名付けられた機構を装備するエンジンは「MA09ERT型」という、930ccの直列4気筒ユニットです。大もとのベースは「K10系マーチ」用として開発された「MA10S型」で、コスト重視の1000ccクラス用ながらアルミシリンダーの4気筒という構成で高性能化を図り、当時のライバルより1歩抜きん出ていましたが、3年後にはターボ仕様の「MA10ET」を追加して、小型なリッタークラスのホットハッチとしての地位を固めます。そして、そのさらにホットなバージョンとして産み出されたのが「スーパーターボ」の「MA09ERT型」です。

日産マーチ・スーパーターボのエンジン画像はこちら

日産マーチ・スーパーターボのエンジン画像はこちら

930ccながらツインチャージャーの効果で、110馬力/6400rpmの最高出力と約130N⋅m/4800rpmの最大トルクを発揮。リッターあたり118馬力と、当時国産最強の性能を発揮していました。ベースの「MA10ET型」は987ccで76馬力/6000rpmと約108N·m/4400rpmなので、いかにハイパワーかがわかるでしょう。低回転はスーパーチャージャーのみ、中域はターボが加わり、高回転はターボのみの制御で、全域でモリモリの加速を発揮し、全開加速ではシフトアップごとにタイヤが鳴くともいわれました。

ところで、「なぜ930ccというハンパな排気量なの?」と思う人もいるでしょう。パワーを稼ぐなら排気量は大きいほうがいいのに、ベースの「MA10ET型」の987ccから縮小しているのです。これは、当時の国際ラリー競技の規定値クリアのためで、1600cc未満クラスの「過給機係数×1.7」に適合させた数値なんです。WRCのアクロポリスラリーをはじめとする、メジャーなタイトルでクラス優勝を果たしています。

気になる走りはどうなのか?

さてこの怪物エンジンを搭載した「マーチ・スーパーターボ」の実際の走りはどうだったのでしょうか? 実際、当時のクルマ雑誌の記事などでは「じゃじゃ馬」という表現が多く見られました。直線では文句なくリッタークラス最強で、ヘタをすれば倍の2リッタークラスのスポーツ車もカモれるんじゃないかというポテンシャルがありました。

しかし、ハンドリング面では「じゃじゃ馬」の悪さが出ます。ラリーを見越して、ハードなサスペンションやビスカス式LSD、スタビライザー、ワイドなハイグリップタイヤなどを装備していましたが一般道には過剰で、路面にパワーを伝えるセッティングと、ふたつの過給器で前方荷重が増えたことが、アンダーステアを強めてしまいます。トドメはハンドルの重さで、ふたつの過給器とインタークーラーを装備したため、コンパクトなエンジンルームは隙間なく埋められ、パワーステアリングが省かれてしまったのです。

マーチスーパーターボのインパネ画像はこちら

マーチスーパーターボのインパネ画像はこちら

これらの要素が合わさり、「コンパクトな車体+ハイパワーエンジン」というキビキビした走りを期待したのに、曲がらない車体を重いハンドルで操作する重労働となり、ホットハッチとはかけ離れてしまったようです。そんな感じで一般のドライバーからは期待外れと評価されてしまいますが、一方で、この「じゃじゃ馬」を調教できる腕のあるドライバーからは唯一無二の存在と高い評価で迎えられ、今でも熱烈なファンが存在しているとか。

今までの国産車を見渡してみても、これほどの「コンパクト・モンスター」はほとんどないと思いますが、一般ウケをハズしてしまったことで販売面では振るわず、そのあと日産から同じような車がリリースされませんでした。

まるで反則技みたいな「マーチ・スーパーターボ」を振り返る画像はこちら

まるで反則技みたいな「マーチ・スーパーターボ」を振り返る画像はこちら

思い浮かぶところだと「GRヤリス」はキャラが近いかもしれませんが、クセの強さやじゃじゃ馬具合では「マーチ・スーパーターボ」のほうが上かもしれません。そして、安全基準などのさまざまな理由から、当時ほど軽量コンパクトなクルマですら登場しにくいこの時代では、こうしたじゃじゃ馬のように刺激的なクルマの存在感は増していくことになるでしょう。