レーシングカーの技術を市販車に転用というお馴染みの流れ

歴史を辿ると、最初期のダンパーは巻き取りリボン式の方式だったがその効果は定かでなく、次に登場した摩擦式のダンパーが、本来狙ったダンパー機能をもっていた。実際に使われたのはプジョーのGPマシンで、第一次世界大戦前に登場している。摩擦力の設定(いわゆる減衰力)にもよるが、大きな入力に対応しようとすると摩擦力も大きく設定しなくてはならず、この設定だと小入力時にスプリングの動きを妨げてしまい、必ずしもダンパーとして望ましい性能を発揮したわけではなかった。

1914年式プジョーのGPマシンの足まわり画像はこちら

1914年式プジョーのGPマシンの足まわり画像はこちら

この摩擦式の短所に対応するため考え出された方式が、現在も使われるオイル封入式のダンパーである。ダンパー筒内に封入されたオイルがオリフィス(小さな穴)を通過する際の抵抗力を利用した方式で、オリフィス径次第で縮み側/伸び側の減衰力を設定できる特徴をもつダンパーだ。

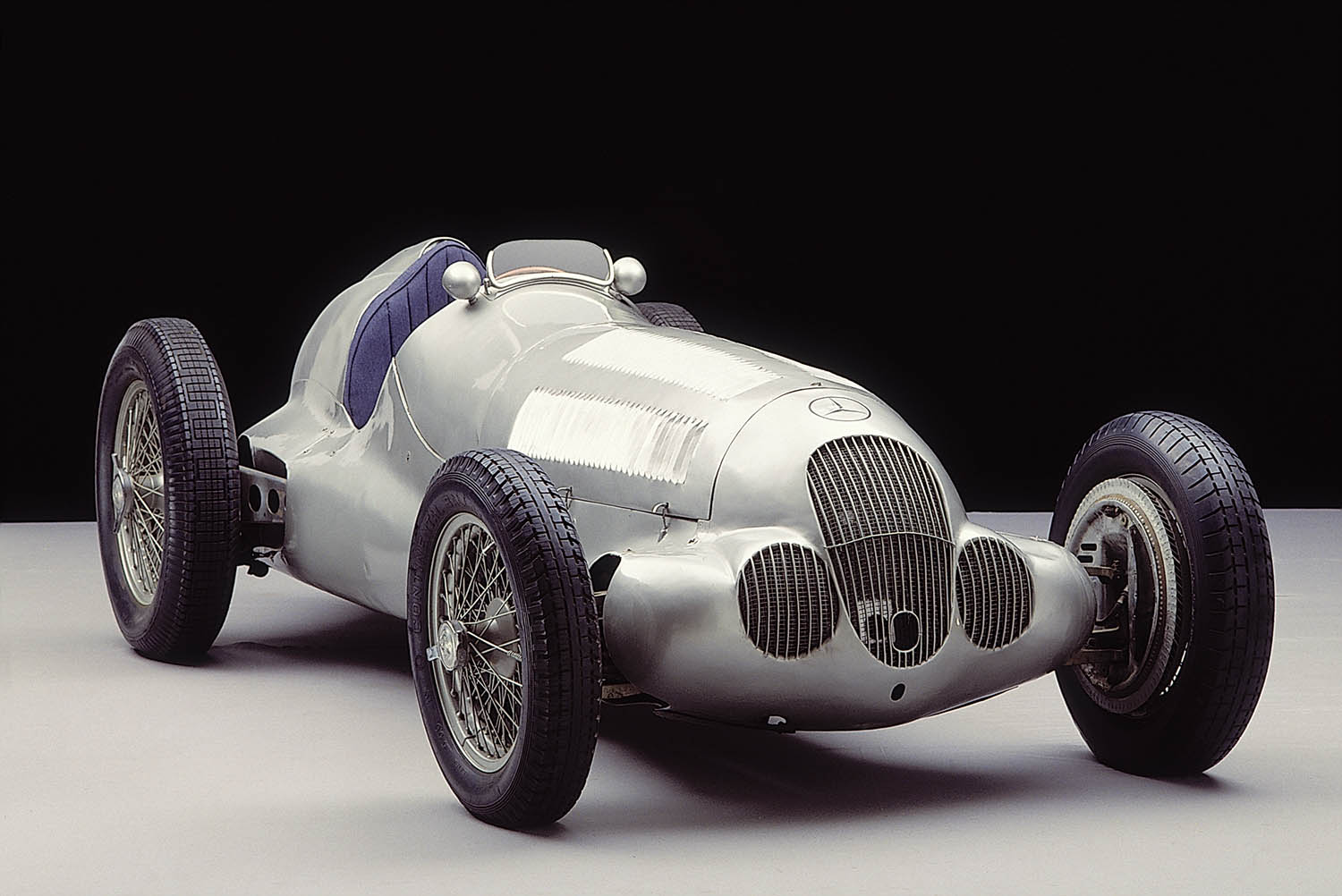

このオイル式ダンパーも、摩擦式ダンパーと同じくレーシングカーで初めて採用された方式で、第二次世界大戦直前のメルセデス・ベンツのGPマシン、W125ですでに装着されていた。

メルセデス・ベンツW125のフロントスタイリング画像はこちら

メルセデス・ベンツW125のフロントスタイリング画像はこちら

さらにいうならば、この筒式(テレスコピック式)のダンパー構造は、先に航空機の引き込み式脚で採用されたもので、メカニズムの発祥、進化は航空機、レーシングカーが先鞭をつける歴史的な例に倣ったものだった。

このオイル封入式ダンパーの性能を高めたものが、ガス封入式のダンパーである。ド・カルボン社が開発したことでド・カルボン式ともいわれ、オイル式ダンパーのオイル面を抑えるかたちで高圧の窒素ガスを封入。速い速度で連続する大きな入力に対して往復運動を繰り返すダンパー内で発生する気泡(キャビテーション)の発生を抑え、安定したダンパー性能の維持を図った方式だ。

ビルシュタインのガス封入式ダンパー画像はこちら

ビルシュタインのガス封入式ダンパー画像はこちら

クルマのサスペンション機構は、タイヤが受ける路面入力の吸収を目的としたスプリングと、そのスプリングの動きを理想的に保とうとするダンパーのふたつによって構成される、こう考えておいてよいだろう。