開発はできるがコストの問題が立ちはだかる

さて、現在注視されている代替燃料だが、その考え方の基本は「カーボンニュートラル」に集約されている。じつをいうと、本来なら「ゼロカーボン」とするのが筋だと思えるのだが、大気中の二酸化炭素を取り込んで燃料を作れば、排出される二酸化炭素と相殺勘定となり、結果的に大気中の二酸化炭素は、減りもしないが増えることもないことから「カーボンニュートラル」という表現がとられているのが実態だ。

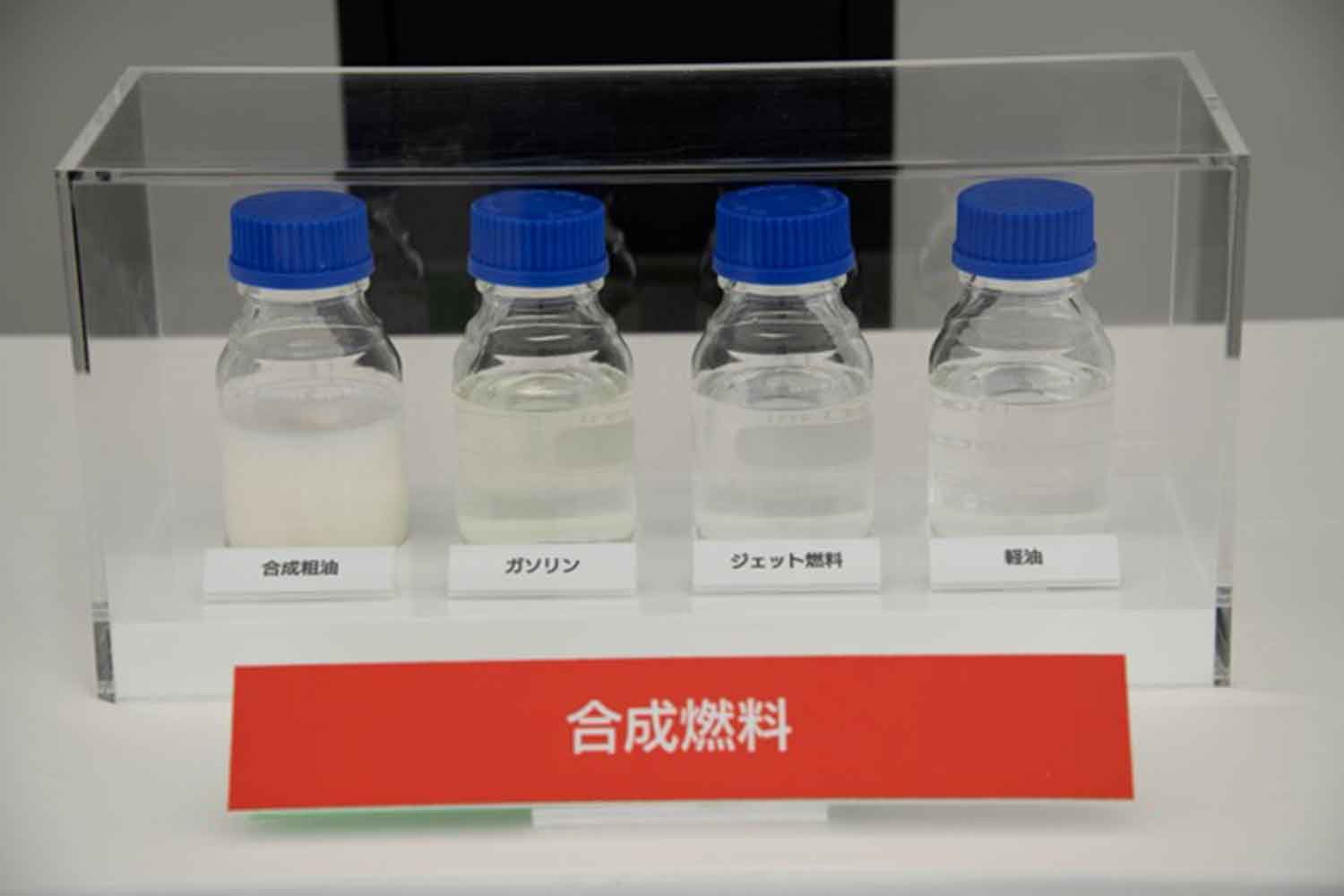

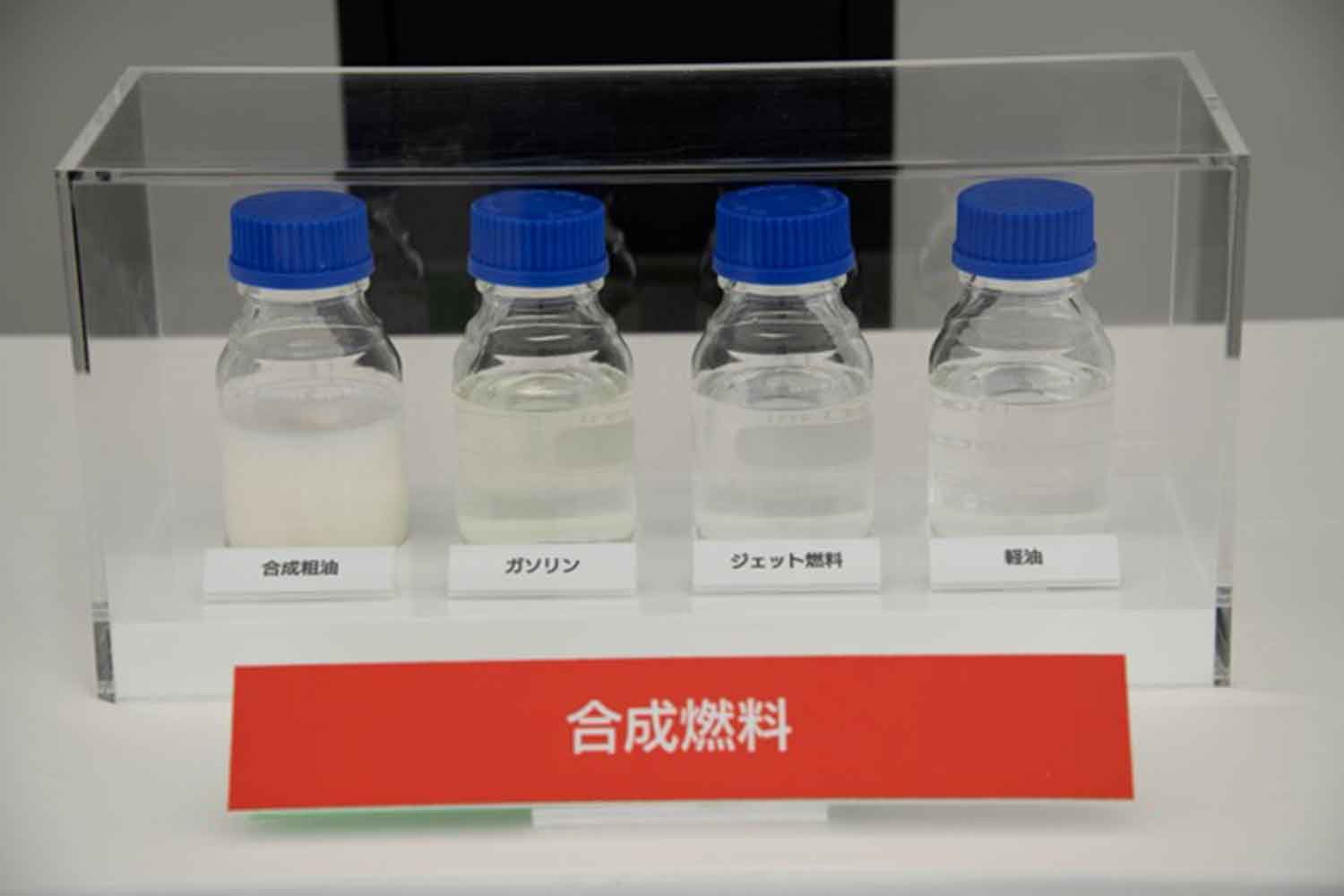

実際、化石燃料を使う内燃機関は、燃料を燃焼することで二酸化炭素を排出するため、使えば使うほど大気中の二酸化炭素量は増えてしまうことになる。しかし、大気中の二酸化炭素を使って合成燃料を作り出せばカーボンニュートラルが成立することになる。この考え方に従う燃料がe-fuel(日本語訳は合成燃料)で、水素と大気中の二酸化炭素を使って作ることができる。

e-fuelのイメージ画像はこちら

e-fuelのイメージ画像はこちら

燃料としての特性は、ほぼガソリンと同じで、ガソリンに代わる燃料としてe-fuelを使う内燃機関車両の製造・販売が2023年ドイツ国会で認証された。それまで自動車のゼロカーボン(カーボンニュートラル)に関しては、EVしか認められていなかったのだが、e-fuelの使用を前提に内燃機関車両の製造・販売が認められた事実は大きな変化だった。ただし、まだ実用が具体化したばかりの段階で、製造設備やコストの問題が大きく立ちはだかっている。現状で、製造コストは化石燃料の5〜10倍になるとも見積もられている。

合成燃料のイメージ画像はこちら

合成燃料のイメージ画像はこちら

植物を原料とするバイオ燃料も、カーボンニュートラルの特徴をもつ燃料として排出ガスによる環境汚染が注目され始めた時代から考えられていた。さとうきびやとうもろこしを原料とするバイオエタノール(ガソリンに相当)、菜種油やパーム油を原料とするバイオディーゼル(軽油に相当)が考え出され、実際市場に供給されてきた。植物は、光合成によって二酸化炭素を吸収(代わりに酸素を排出)するため、燃料として燃やした際に発生する二酸化炭素は相殺勘定のカーボンニュートラルと見なすことができるためだ。

e-fuelのイメージ画像はこちら

e-fuelのイメージ画像はこちら

これらの植物を原料とする燃料は第1世代バイオ燃料と呼ばれているが、食物となる植物を原料とするため、需要の増加に対して食糧問題が発生。これが大きく問題視された。

なので最近は、この第1世代バイオ燃料の問題点に対処した第2世代バイオ燃料の研究・開発が進んでいる。食物とはなりにくい藻累や古紙、古着、木の廃材、おが屑などを原料とするカーボンニュートラル燃料で、ミドリムシを使ったユーグレナ燃料なども知られているが、現状、そのコストは非日常的といえるほど高い。

バイエタノールのイメージ画像はこちら

バイエタノールのイメージ画像はこちら

水素燃料も同様で、こららは燃料成分に炭素が含まれていないだけに、ゼロカーボンといってもよい特徴を持っている。この水素は、EVの燃料電池用の燃料とトヨタが積極的に開発を進める内燃機関用の燃料として、自動車に対してふたつの用途が考えられている。これから普及が見越される燃料だが、気体と液体とふたつの状態があり、実用化に向けてはまだまだ研究・開発が求められている状態だ。

S耐での水素充填のイメージ画像はこちら

S耐での水素充填のイメージ画像はこちら

自動車の誕生とともに使い続けられてきた内燃機関は、そのノウハウは膨大で、また人間が使い慣れた動力源としてその存在意義は非常に大きい。それだけに、地球環境の保全に対する代替燃料の登場は大きなプラス材料なのだが、いずれの場合も製造コストや供給の絶対量がネックとなり、広く普及するにはいたっていない。最大のカギはコスト。その普及は、ガソリン/軽油と遜色ない価格で燃料を供給できるか否かにかかっている。