この記事をまとめると

■ストラット式サスの弱点克服のめにトヨタはスーパーストラットを生み出した

■スーパーストラットは1991年にカローラレビン/スプリンタートレノへ初採用された

■シンプルな構造のまま、ダブルウイッシュボーン並みのコーナリング性能を実現していた

FFの走りを劇的に変えたスーパーストラット

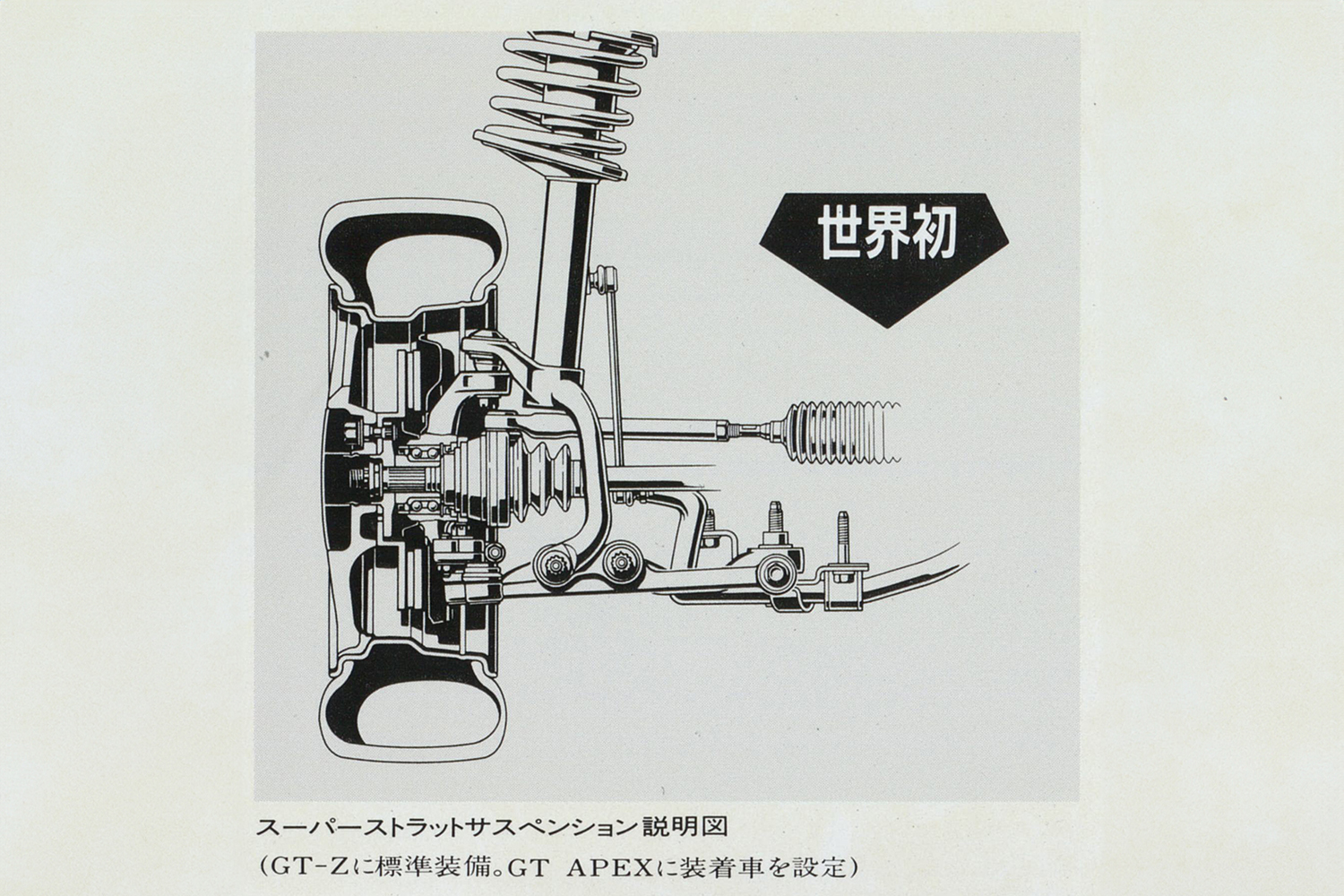

ストラット式のサスペンションは、1947年に特許が出願され、その発明者の名前をとって、マクファーソン・ストラットといわれた。スーパーストラットとは、1990年代初頭にトヨタが前輪駆動の量産市販車の前輪側に採用したサスペンション形式である。

スーパーストラットサスペンションの説明図画像はこちら

スーパーストラットサスペンションの説明図画像はこちら

ストラット式は簡素な機構で十分な機能を果たす方式として、市販乗用車の多くに採用された。なかでも前輪駆動の乗用車では、エンジンルーム内の空間的ゆとりがないため、簡素な機構のストラット式が好まれた。また、簡素な機構であるがゆえに、生産原価を安くでき、かつ部品点数が少ないので、製造工程を省くことに貢献した。

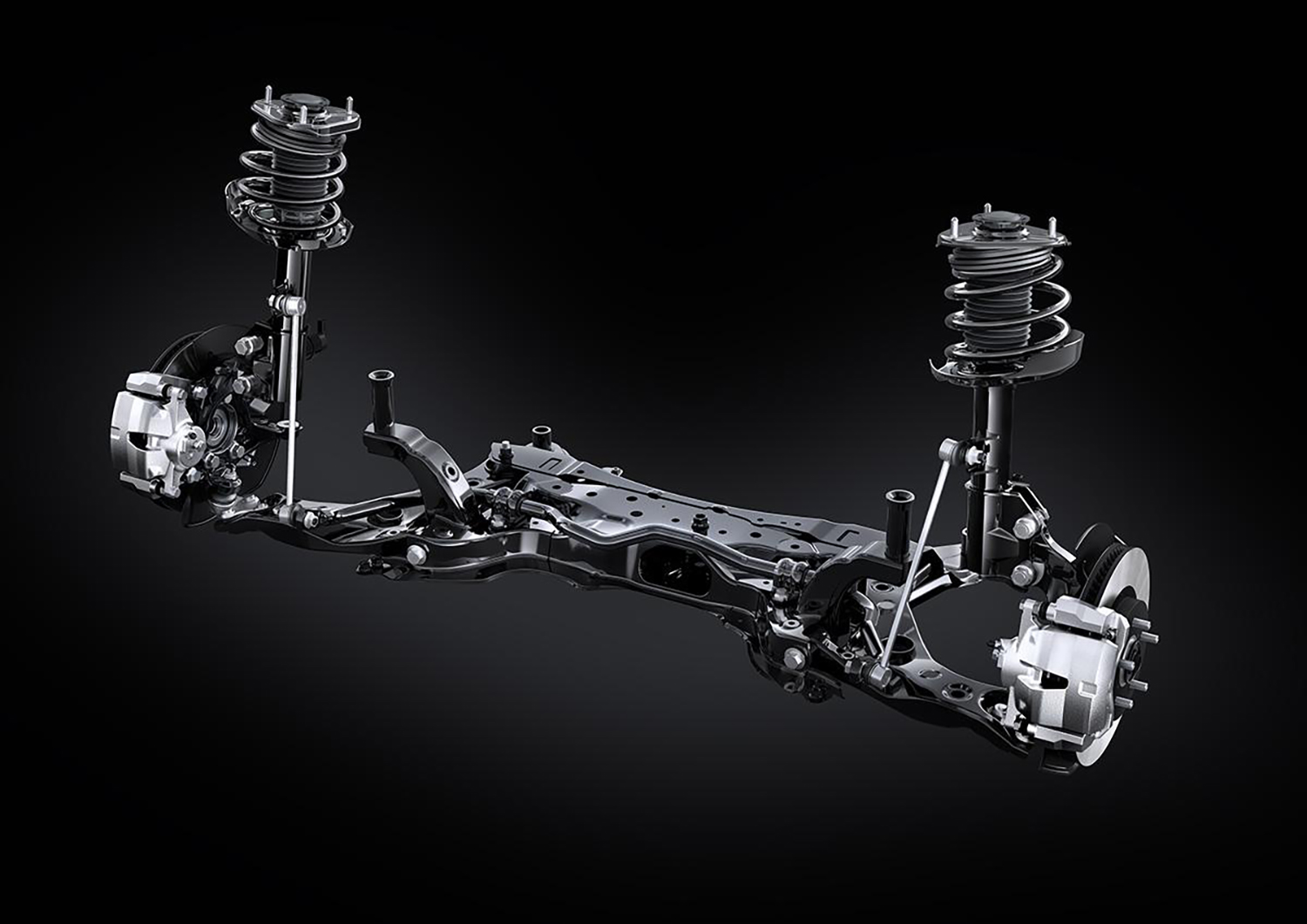

ストラット式は、基本的にアッパーアームはなく、バネとダンパーを組み合わせたストラットタワーで代用され、サスペンションが上下に動いた際のタイヤの対地キャンバー変化が大きくなりやすい難点がある。通常の走行では、キャンバー変化による大きな影響が出る事例は限られるが、より高速で旋回したり、未舗装路などでサスペンションが大きく上下に動いたりすると、限界の低さが現れる場合があった。

ストラット式サスペンション画像はこちら

ストラット式サスペンション画像はこちら

理由は、アッパーアームの代わりがストラットタワーで、その取り付け点が一点で固定され、サスペンションの上下動はロアアームの描く弧の変化に依存するため、上下動にあわせてタイヤの接地角が変化しやすくなるからだ。

タイヤは、車体が旋回などで傾いても、常に路面に対して垂直に立った状態であることが望ましい。それを実現しやすいのが、ダブルウイッシュボーンといって、上下にサスペンションアームをもつ形式だ。しかしそれには、車体側にアッパーアームを取り付ける空間が必要になる。前輪側はエンジンルームの広さに制約があるし、後輪側は客室や荷室の空間確保のため制約が生まれる。このため、空間の広さを求めないストラット式が、市販乗用車で好まれたのだ。

トヨタが開発したスーパーストラットは、ストラット式を基本としながら、ダブルウイッシュボーンの利点を兼ね備えるため、キャンバーコントロールアームという部品を、ロアアームの中間あたりに取り付けた。アームの反対側は、ストラット側に取り付けられる。

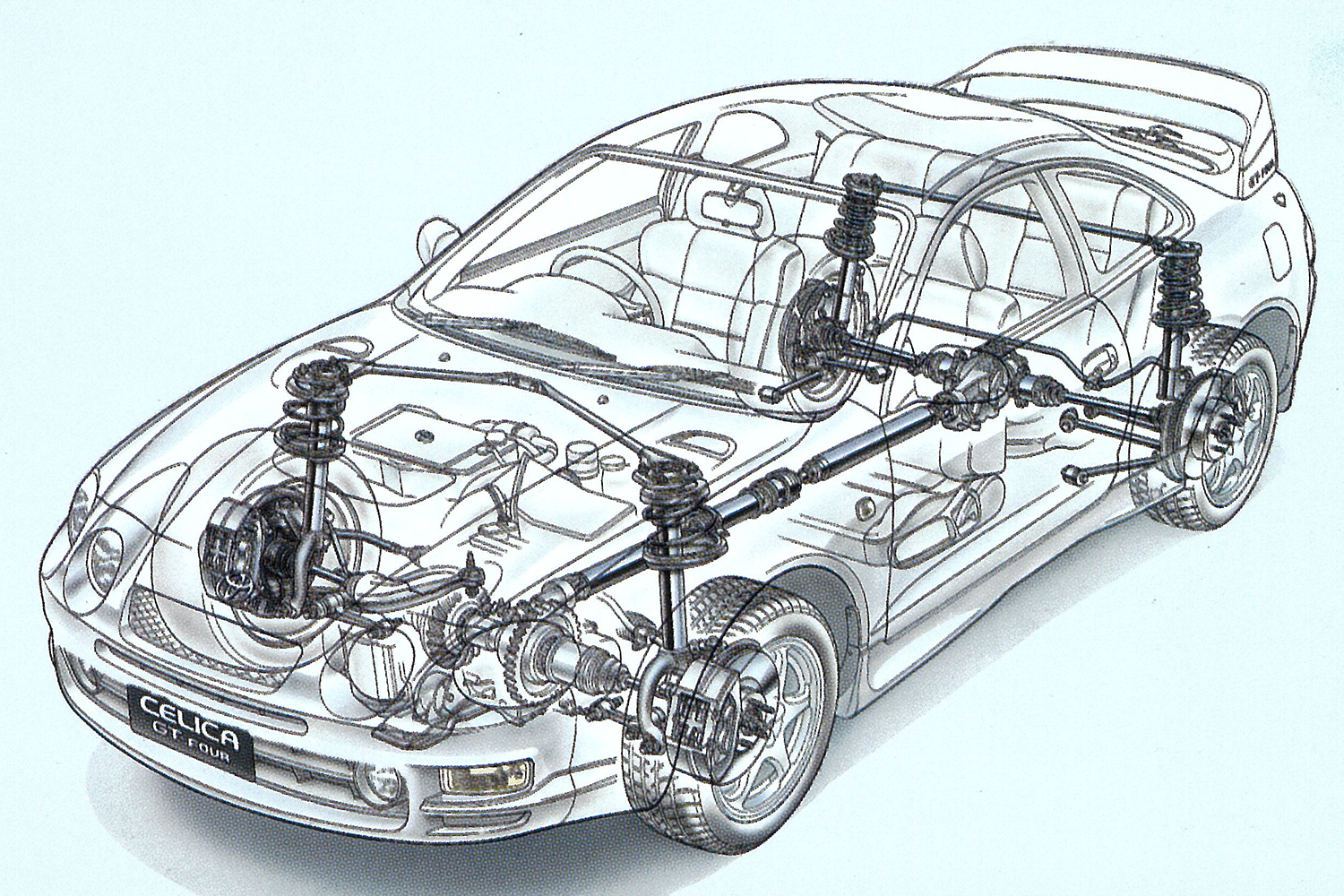

スーパーストラットサスペンションを採用していたトヨタ・セリカの透視図画像はこちら

スーパーストラットサスペンションを採用していたトヨタ・セリカの透視図画像はこちら

このキャンバーコントロールアームがあることにより、サスペンションが上下に動いたとき、ロアアームの動きをそのまま車軸(ハブ)に伝えるのではなく、タイヤが傾こうとする動きを制約する働きをした。これにより、車体が傾いた際にもタイヤの角度が変化しにくくなり、路面に対しタイヤが垂直に立つ状態をできるだけ保つように動いた。サスペンションの動きに制約を与えることで、より思惑どおりタイヤの傾きを制御する考えは、ダブルウイッシュボーンにもうひとつアームを加えるマルチリンク式にも通じる。

スーパーストラットは、1991年に発売されたカローラレビンとスプリンタートレノに採用され、カローラ/スプリンターのなかでもより壮快な運転を味わわせる車種の走行性能を高めた。

トヨタ・カローラ・レビンの走行シーン画像はこちら

トヨタ・カローラ・レビンの走行シーン画像はこちら

カローラ/スプリンターという、大衆的な小型乗用車は、できるだけ複雑な機構は避け、手ごろな価格で手に入れられる車種であることが期待される。その機構を大きく変更することなく、レビンやトレノの走行性能を高めることに貢献した発明であった。