日本の軽自動車市場は狙い目!

BYDオートの軽自動車規格BEVが注目されているが、中国ではBYDオート以外の複数の中国メーカーでも、日本の軽自動車規格をほんのわずかに上まわる、ボディサイズの大きいBEVが多数ラインアップされている。つまり、少しボディをいじるだけで、日本の軽自動車規格に適合する可能性を秘めているモデルに溢れていると、見ることもできる。

BYD シーガル画像はこちら

BYD シーガル画像はこちら

すでにBYDオートの発表を受け、日本の商社が軽自動車規格として日本国内で輸入販売できるモデルはないかと、世界中の市場を漁り出しているとも聞いている。オール電化住宅を販売しているハウスメーカーなどでは、抱き合わせという形で、軽自動車規格BEVもオール電化生活の1ツールとしてセット販売していくというのは、売る側でも買う側でも非常に効率的とえるだろう。

ICE(内燃機関)車よりアフターメンテナンスで手間が少ないのがBEVのメリットなので、アフターメンテナンスは提携整備工場やカー用品量販店などで行うようにすれば、より効果的ではないかとも考えている。

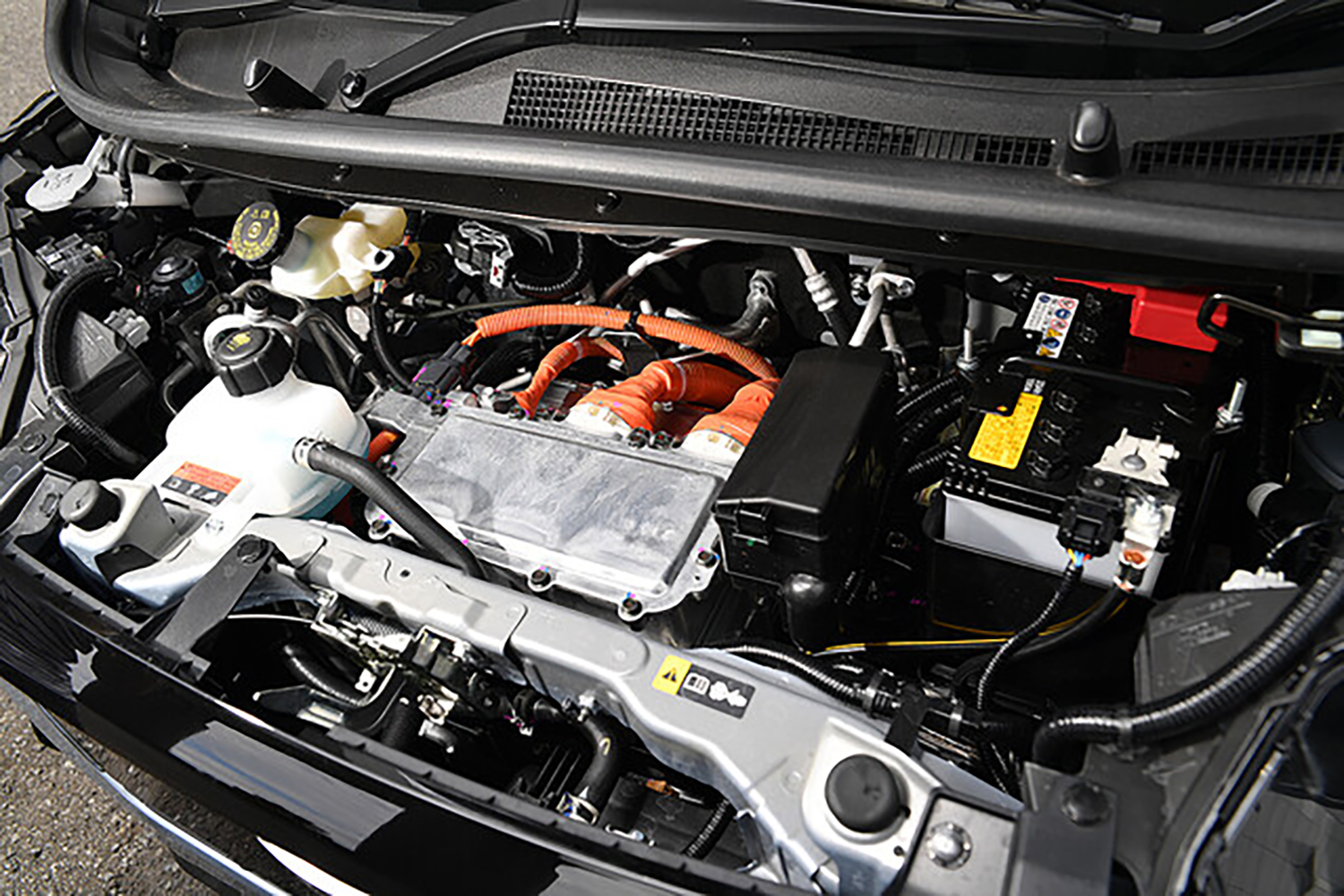

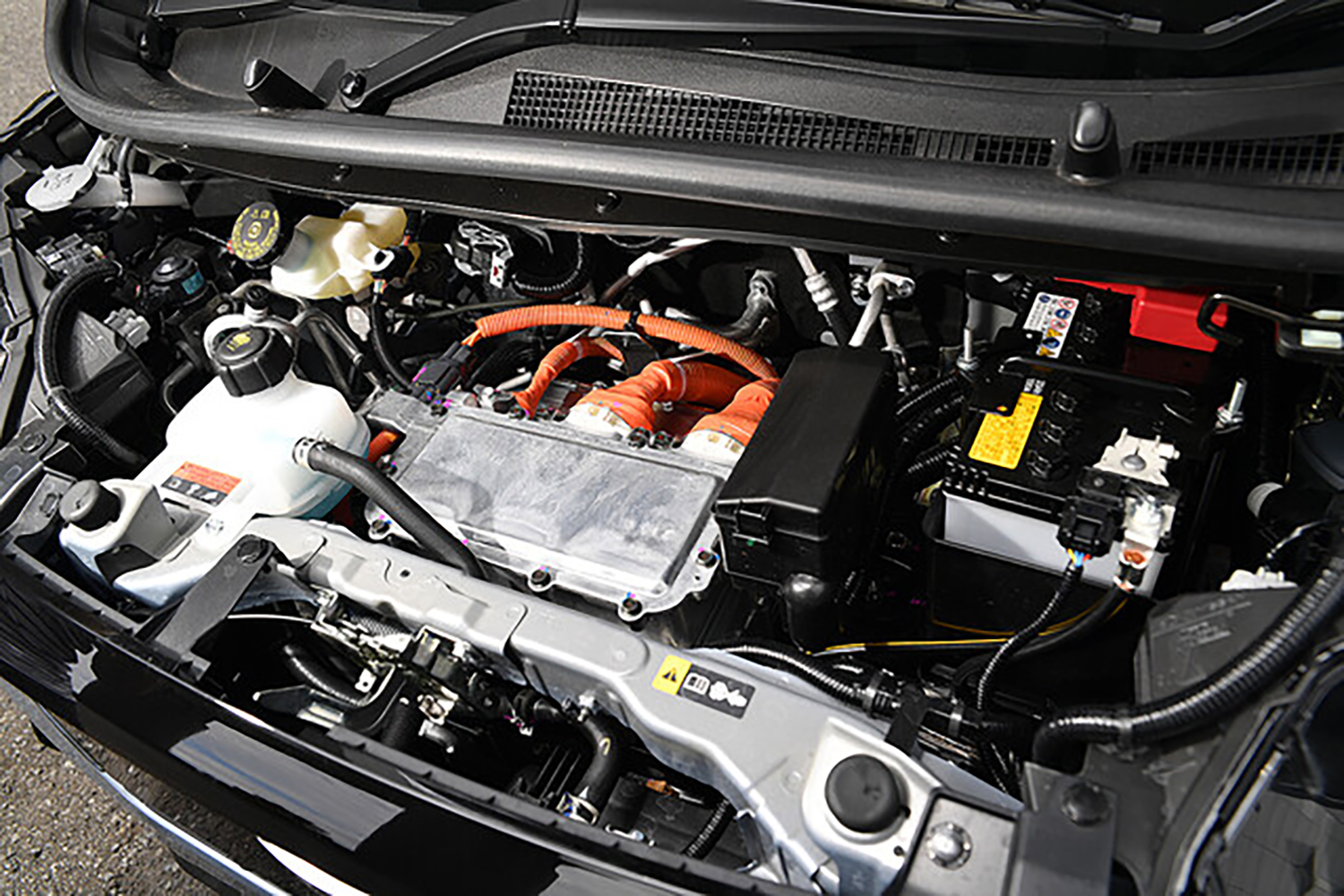

日産サクラのエンジンルーム画像はこちら

日産サクラのエンジンルーム画像はこちら

ちなみに、軽自動車規格に近い中国メーカー製BEVも航続距離はおおよそ300km前後となっているので、今後はこれぐらいが軽自動車規格BEVカテゴリーにおける、航続距離の相場となっていくだろう。

なお、ここからはあくまで仮定の話であるが、中国メーカーは軽自動車規格BEVを、日本市場開拓の突破口と考えているのではないかとも見ている。日本の新車販売市場での軽自動車販売比率は4割に迫ろうとしている。下駄代わり、まさにこのような感覚で日々軽自動車を使う人も多く、乗用車ほどメーカーやモデルへの強いこだわりというものも少なく見えるので、欧文メーカー名や欧文ブランド名を全面に押し出し、中国メーカー臭を消し、前述したように異業種に販売先を求めるような動きを見せれば、それほど体力を使わずに市場開拓を進めることも可能といっていいだろう。

DENZA D9のエンブレム画像はこちら

DENZA D9のエンブレム画像はこちら

軽自動車は薄利多売が大前提となるので、とにかく数を日々売っていかなければならない。これをメーカーやメーカー系ディーラーだけで背負いこむのは、いたずらに体力を消耗するだけである。委託生産や業販比率をあげるなど、外部に頼ることで体力消耗を抑えながら量販していくことも、商売をする上では大切なのである。

世界的にBEV販売は低迷傾向となっている。東南アジア、中国、そしてアメリカでもBEVの乱売傾向が顕著となってきている。そのなかで日本は、世界でも最後の楽園のようにも見える、これからのBEVの有望市場として、世界の自動車メーカーから注目されている。

KIA PV5画像はこちら

KIA PV5画像はこちら

そのなかで、収益性が若干悪くとも、手っ取り早く勢力拡大できるのは軽自動車規格BEVとなる。登録車とは異なり、HEV(ハイブリッド車)を飛び越え、一気にBEVにて新たな覇権争いが外資(おもに中国メーカー)を巻き込んで、軽自動車界隈では起きていく可能性を十分はらんでいるものと、筆者は考えている。