交通系IC決済の普及だけで十分便利なのだが……

ところが2024年5月には、熊本県のバス事業者が交通系IC決済からの離脱を表明した。今後は、クレジットカードのタッチ決済に対応するという。理由は、機器更新の費用が高いから。この動きがほかに広がるか否かは不明だが、この動きが料金収受の多様化に拍車をかけていることは間違いない。

現金以外の決済方法は、基本的にバス会社単独で処理ができない。システムを運営する会社に頼る必要がある。当然、手数料・機器の使用料・メンテナンス料・更新料などが発生する。これらは、現金決済なら必要のない費用で、ただでさえ少ない利益を圧迫しているのだ。

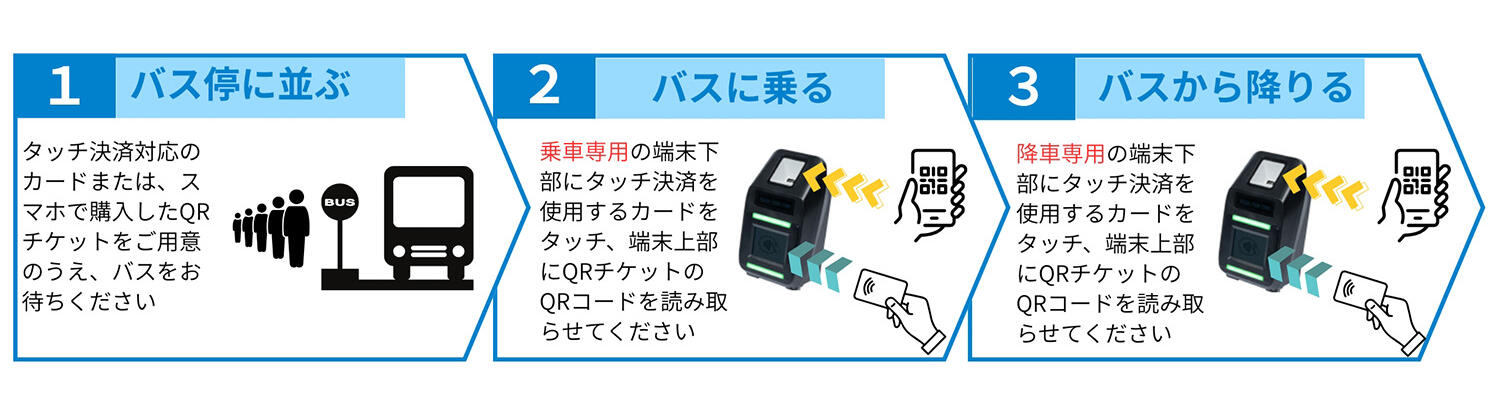

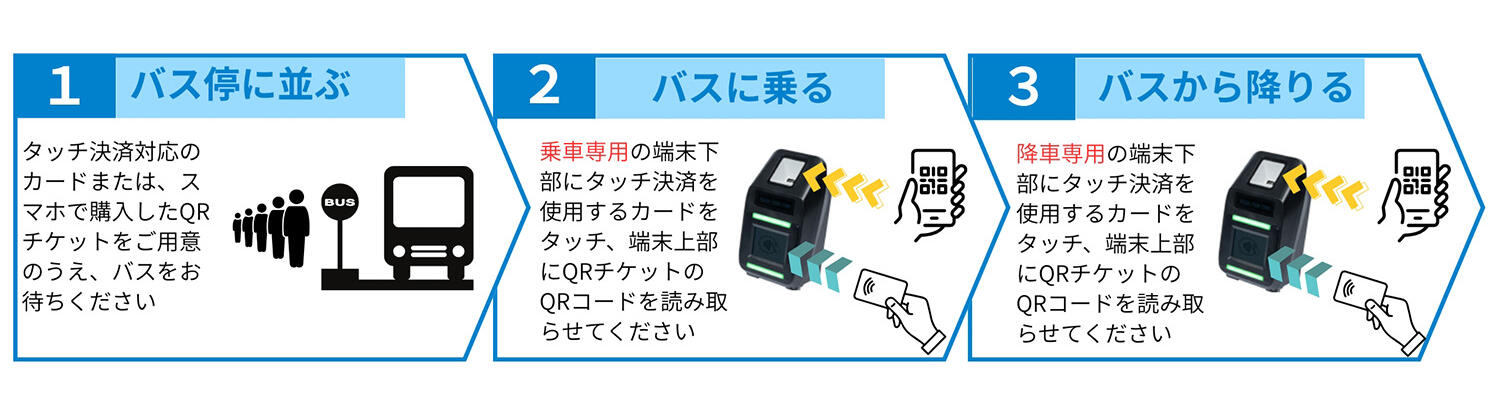

タッチ/QR決済の説明図画像はこちら

タッチ/QR決済の説明図画像はこちら

このほかにはQRコード決済もあるが、これらの決済システムはすべてシステムが異なるために、それぞれ読み取り端末を設置しなければならない。路線バスは主に地元の人の足ではあるものの、インバウンドの影響で観光に力を入れている地域が多く、乗客が多様化しているのだ。地元だけなら決済手段を絞ることができるかもしれないが、各地から客が来ればそれらの要望に応えざるを得ない。

タッチ/QR決済端末を設置した料金箱画像はこちら

タッチ/QR決済端末を設置した料金箱画像はこちら

そのため、現金・交通系ICに加えてタッチ式クレジットカード決済が普及しつつある。さらに、QRコード決済導入を検討しているところもあるそうだ。理由は、システムにかかる費用が安くて済むから。しかし、QRコード決済も導入当初は手数料が低かったが、現在は手数料が高くなって離脱する小売店も多いという。公共性の高い路面バスは、客の利便性とコストの間で難しい決断を迫られている。

Suicaが打ち出した将来構想のように、ウォークスルーで決済できるようになるまでは、種々の決済端末が料金箱に取り付けられている光景を見ることになるのだろう。