この記事をまとめると

■ダッジがSUVのデュランゴに採用するエンジンをV6からV8に変更した

■トランプ政権になったことでCAFE制度を見直したことが背景にある

■大排気量エンジンによるメリットもあるが自動運転などの先進技術との相性はEVが優れる

なんとV8エンジンに逆戻り!?

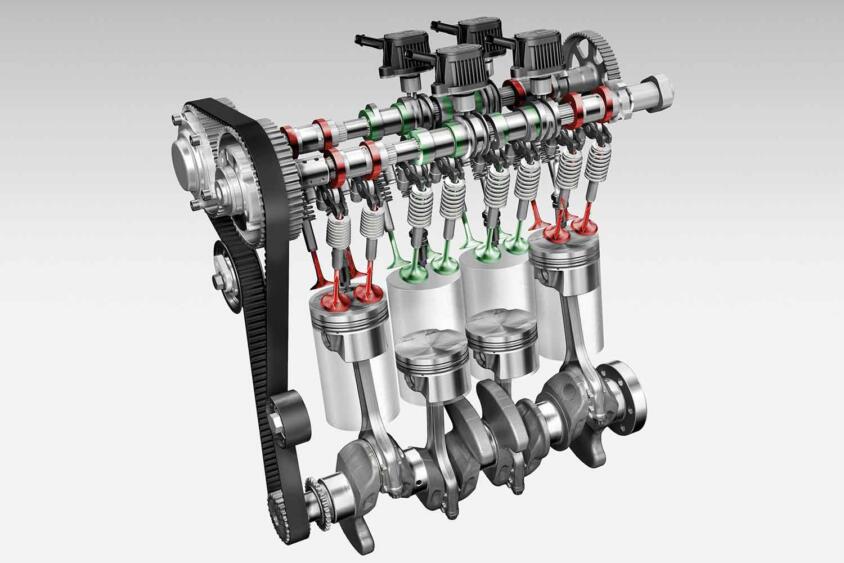

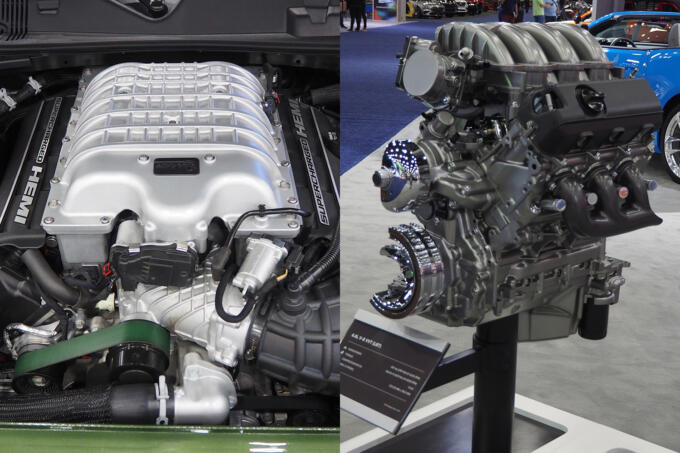

米国のダッジが、デュランゴというフルサイズSUV(スポーツ多目的車)の2026年型で、3.6リッターのV型6気筒エンジンを止め、5.7リッターV8エンジンに切り替えると発表した。

これにより、馬力とトルクは増大し、0-60マイル/h(約96km/h)加速が6.2秒となった。また、牽引力が40%増大するという。環境の時代とされる21世紀の今日、これまで燃費改善のためV8からV6へ移行してきた世界の流れに逆行する仕様変更となる。

ダッジのV8エンジン画像はこちら

ダッジのV8エンジン画像はこちら

これは、現在のトランプ政権が採る政策の影響といえるかもしれない。

欧米では、企業ごとの平均燃費を調べ、これが規制値を下まわらないよう規制するCAFE制度(燃費規制)がある。これを下まわる、つまり燃費の悪い数値となった際には、企業側に罰金が科せられる仕組みだ。しかし、米国ではトランプ政権へ切り替わり、新たな減税・歳出法の成立により、運輸省道路交通安全局(NHTSA)が、2022年型からの3年間における違反に対し、自動車メーカーに罰金を科さないこととし、さらに規制の見直しに取り組むことにもなった。

GMの自動車工場画像はこちら

GMの自動車工場画像はこちら

これらは、「そもそも気候変動などない」とするトランプ大統領の意向に沿った動きといえる。

この措置により、エンジン車の生産をしやすくし、また化石燃料を使うことで石油産業を隆盛にし、逆に電気自動車(EV)の販売原価を高める政策の強化につながるだろう。これは、米国内の既存産業の復権だけでなく、外交的には中国への対抗措置ともいえるかもしれない。

また、エンジン排気量の増大は、それだけで燃費の悪化と断ずるのは難しい側面もある。

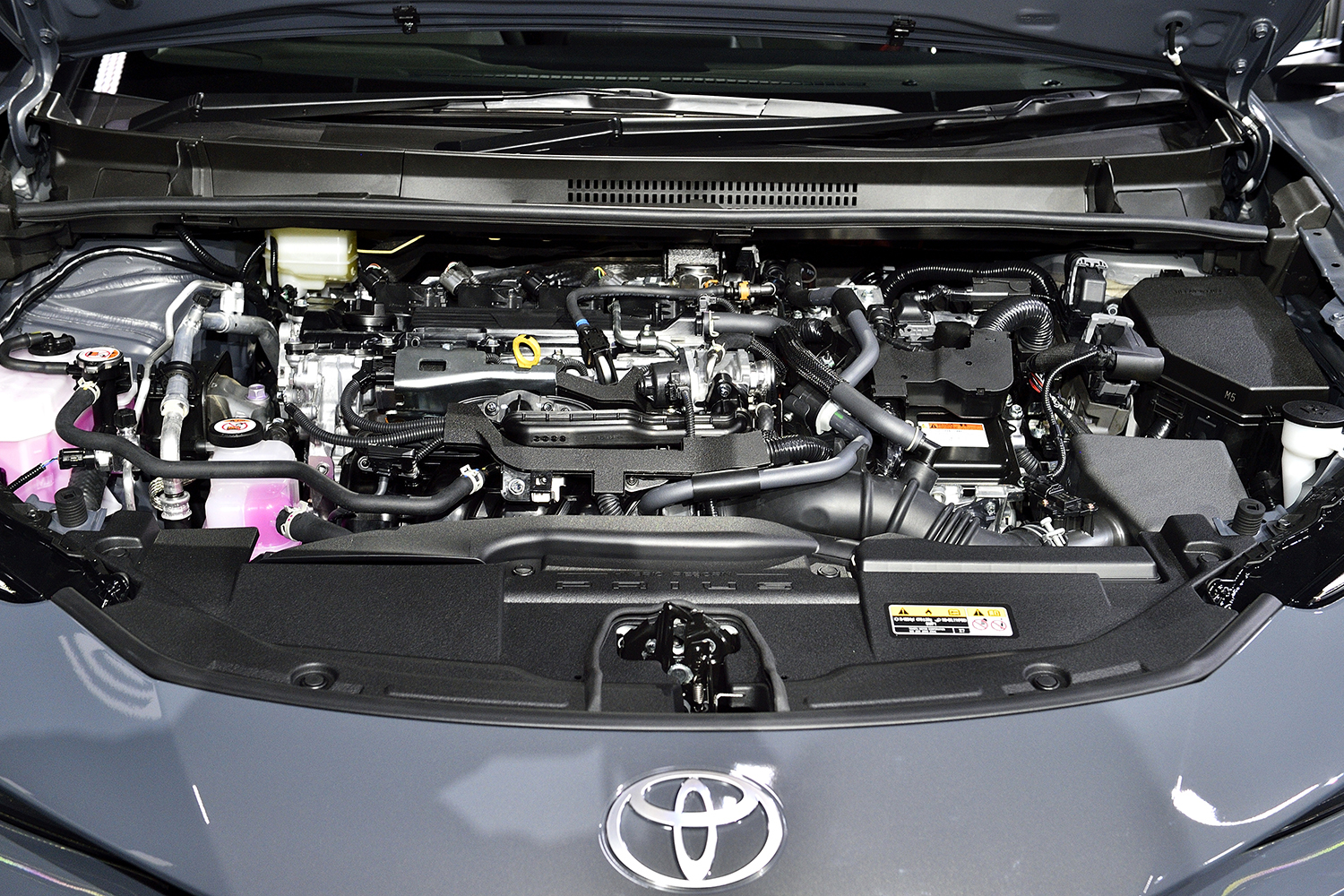

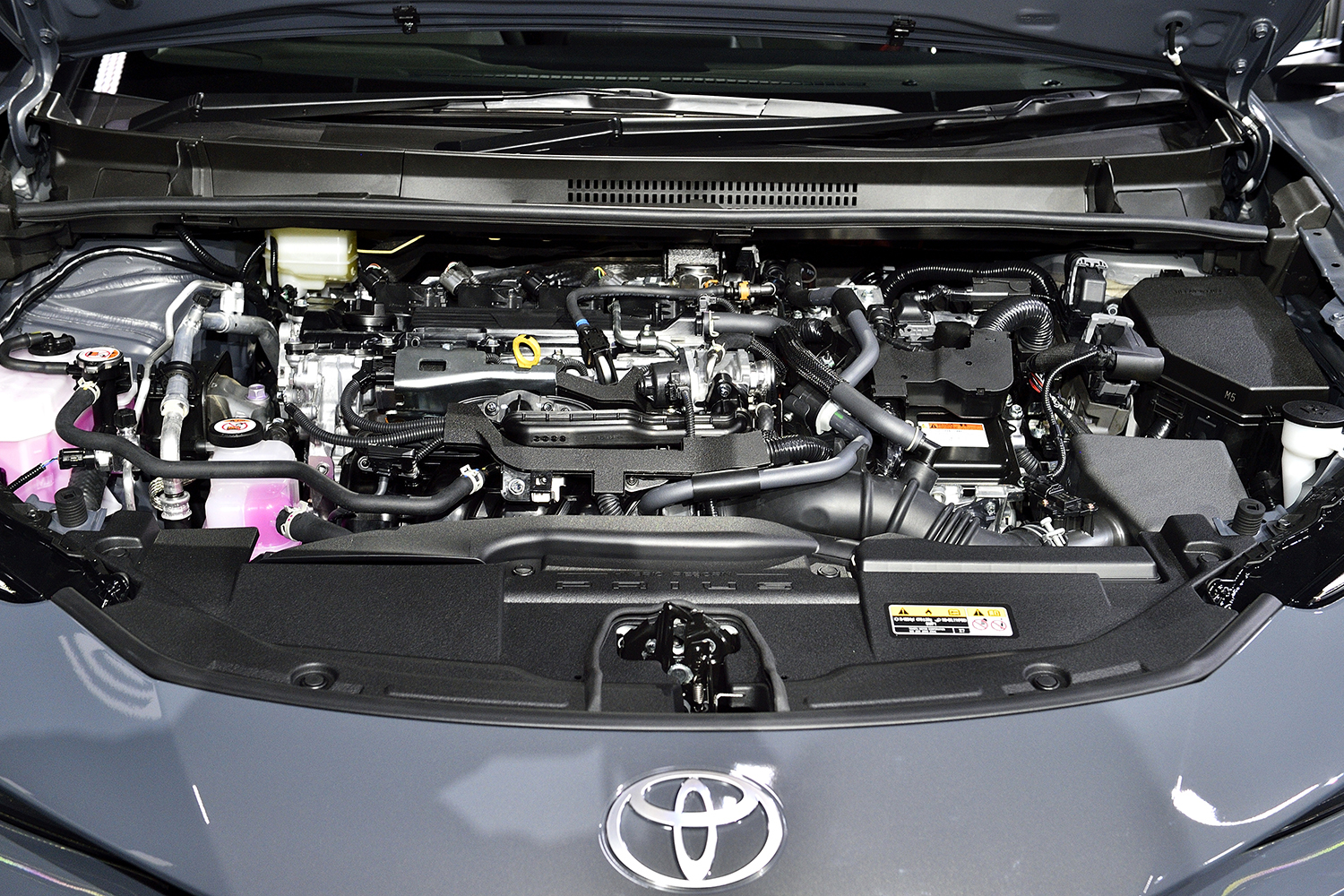

たとえばハイブリッド車(HV)の事例だが、トヨタのプリウスは、初代の1.5リッターのガソリンエンジンから1.8リッターや2リッターへ排気量を増大させても、燃費性能を改善してきた。理由はトルクを増大させることによりエンジン回転を高めず走れるようになり、その分、ガソリン消費量が減るためである。

トヨタ・プリウスのエンジン画像はこちら

トヨタ・プリウスのエンジン画像はこちら

とはいえ、今回のダッジのV6からV8への切り替えは、政府の政策転換を視野に、動力性能の向上が目的のようだ。

米国ではガソリンに対する税負担が非常に小さく、EVの電気代とそれほど差が出にくいこともあるだろう。ただし、ガソリン代も電気代も州によって差があり、一律には語れない。それでも、ガソリンへの税負担が少なく、ガソリン価格の安い州の消費者にとって、ガソリンを使い続けながら大馬力の魅力的なクルマが使えるなら、そのほうがいいという考えがあっても不思議ではない。

環境対策が常識の現代にダッジがまたV8エンジンを引っ張り出してきた理由画像はこちら

環境対策が常識の現代にダッジがまたV8エンジンを引っ張り出してきた理由画像はこちら

しかしそこに、落とし穴もある。

エンジン車からEVへの転換は、単に燃料代節約や脱二酸化炭素の取り組みだけでない目的があるからだ。それは自動運転の実用化であり、普及である。

モーター駆動であれば、エンジンに比べ100倍速い応答性によって自動運転が現実的となり、これによって、高齢者も障害者も、また運転免許証をもたない人も、すべての人にクルマでの移動の自由をもたらすことができる。

自動運転のイメージ画像はこちら

自動運転のイメージ画像はこちら

いま風にいえば、インクルーシブな(誰も排除せず多様な人が一緒に)クルマの価値が生まれるのである。これこそ究極の姿であり、公共交通機関の利便性に左右されない価値を創造する。

米国ではテスラやウェイモが、また中国のEVメーカーが自動運転に積極的であるなか、エンジン車への依存を強めるほど自動運転の実用化から遅れていくことになる。

長い目で見れば、それが自動車メーカーとしての存続を左右しかねないだろう。