4時間で84gのCO2回収を達成

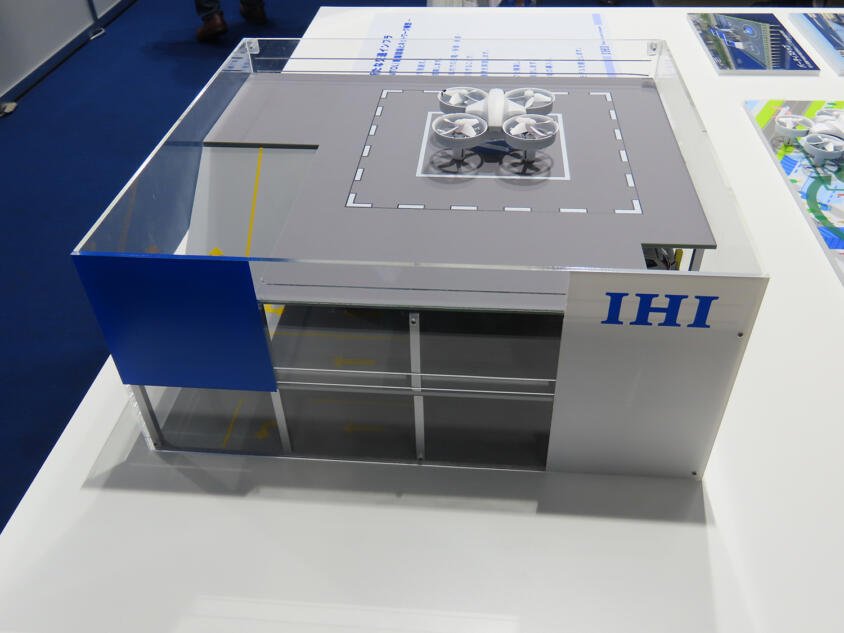

CO2回収のシステムはJMSで披露されたものと同一だ。直径約12cm×長さ約40cmの円筒形のタンクを中心に、総延長2.5mほどのホースなどから構成。重量は約10kgとのこと。マフラーから排気ガスをこの装置にバイパスさせて、タンク内のゼオライトにCO2を吸着させるという、比較的単純なメカニズムだ。

マツダスピリット・レーシング3 フューチャーコンセプトに装着されたCO2回収装置画像はこちら

マツダスピリット・レーシング3 フューチャーコンセプトに装着されたCO2回収装置画像はこちら

ちなみにゼオライトとは主にアルミニウムとケイ素からなる鉱物。微細な多孔質構造を持つことで、水質浄化や脱臭、土壌改良など多くの用途に使われている。当初は天然の鉱物として発見されたが、現在は合成のゼオライトが流通している。

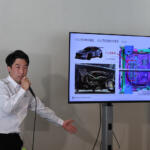

ラウンドテーブルではその後、マツダの技術研究所の原田雄司さんが現状とその後のシナリオを3段階で説明。まずはステップ1として、CO2吸着機能の実証をこの2025年の最終戦から開始。その次の段階としては、翌2026年にもCO2の吸着だけではなく貯蔵の実証にも入る予定だと明らかにした。さらに、2027年以降にはなるが、吸着と貯蔵のサイクルを高速化し、常時カーボンネガティブを実現する技術へと進化させる計画を語ってくれた。

マツダのラウンドテーブル画像はこちら

マツダのラウンドテーブル画像はこちら

レース当日はグランドスタンド裏に設けられたST-Qクラス参戦メーカー5社の展示スペースに、55号車のスペアカーを出展。CO2回収システムも同じものが装着されていて、訪れたファンも見ることができたのはグッジョブだと思う。また、運転席側のリヤドアウインドウには回収したCO2の量がわかるようにLEDのインジケーターが設置されていた。

CO2回収量のLEDインジケーター画像はこちら

CO2回収量のLEDインジケーター画像はこちら

そして、13時過ぎから行われた4時間の決勝レースで55号車は、44番グリッドからスタート。この日はトラブルもなく120周を走り切って、総合35番手というポジションで見事に完走。今シーズンを締め括った。

もちろん、ゴール後のLEDインジケーターはグリーンがフルマーク。今回は4時間の走行で84gのCO2をかいしゅうしたという。「走る歓び」を未来にも実現するため、マツダの挑戦はこれからも続く。