この記事をまとめると

■「ブリヂストン・ブルーピンググラウンド」にてタイヤ開発の最前線を体感

■試験や開発で使うタイヤは1カ月で1万本以上にも及ぶ

■テストドライバーに求められるのは速さではく正確さだ

秘密だらけのタイヤ開発現場に潜入!

クルマを構成する部品のなかで、「もっとも重要な部品を述べよ」と聞かれたら、クルマに詳しい皆さんならなんと答えるだろうか?

きっと、多くの人は「ブレーキ」や「シャシー」、そして「タイヤ」と答えるはず。

そう。タイヤはクルマを構成する部品のなかでも超がつくほど重要な部分。車検でももちろんチェックされるし、タイヤの選択でそのクルマのキャラクターが変わってしまうほど、走りにおいて頼ってる比重が大きい。車種によっては専用品なんてのが存在するほどで、「このクルマのために作らせました」なんて話も珍しくない。

ブリヂストン REGNO GR-XⅢ画像はこちら

ブリヂストン REGNO GR-XⅢ画像はこちら

接地面積は1輪あたり”ハガキ1枚分”なんて表現もされるが、その面積にエンジニアはすべてを賭けていると言っても過言ではないだろう。

では、そんなタイヤだが、いったいどのようにして生まれているかご存知だろうか?

もちろん、材料を選定して図面を引いて、強度やらなんやらを計算して、コストを割り出して……といった具合で、途方もない計算の上で生産・開発されているのは言うまでもないが、いくらオフィスであーだこーだ言っても、形にしてテストしなければ、どんなものかわからない。料理だって、いくら口でレシピを述べたって、食べなければ美味しいか不味いかなんてわからない。百聞は一見にしかずである。

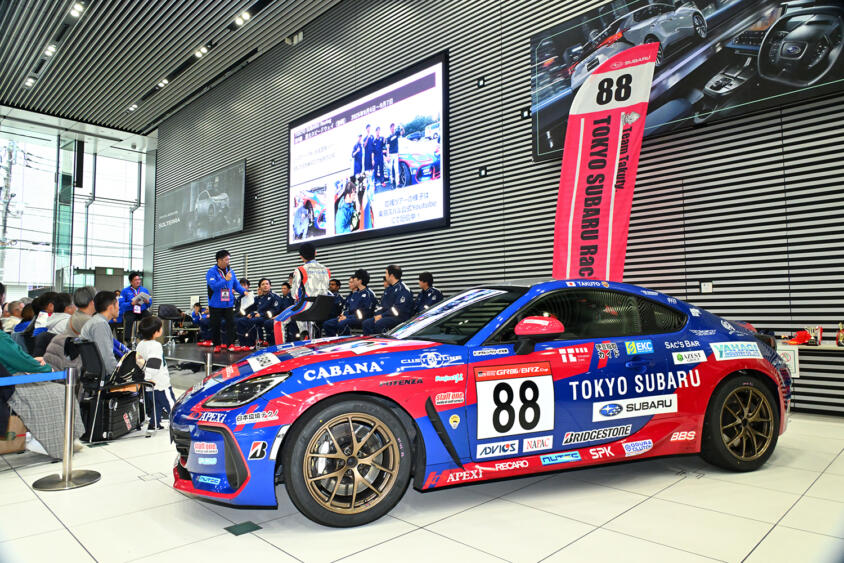

そんな製品開発における要とも言える場所こそが、日本が誇る世界的タイヤブランドであるブリヂストンが有する、通常は一般の人はほとんど入ることが許されない秘密のテストコース、栃木県は那須塩原市にある「ブリヂストン・ブルーピンググラウンド」だ。

ブリヂストン・ブルーピンググラウンドのスタッフたち画像はこちら

ブリヂストン・ブルーピンググラウンドのスタッフたち画像はこちら

と、本題に入る前にここの施設を簡単に説明すると、このテストコースは1977年に建設された場所で、稼働を始めてから58年を数える歴史ある場所。1989年には、時代の要求に応えるようにさまざまな条件をテストできる環境にできるよう施設を拡張している。敷地面積は76万㎡を誇り、全長3.9kmの高速周回路や直径110mのスキッドパッドや、あえて再現した壊れた路面などを有する超巨大施設だ。

試験や開発で使うタイヤは、1カ月でなんと1万本以上にも及ぶそうで、200台以上のテスト車を稼働させているという、にわかに信じられない規模で運営されている。

ブリヂストン・ブルーピンググラウンド画像はこちら

ブリヂストン・ブルーピンググラウンド画像はこちら

車両は、乗用車が153台、大型車が42台、二輪が58台あり、ひっきりなしにコース内を走りまわっている。もちろん、タイヤを組み替える設備などが完備され、使われるクルマも現行モデルが大半を占める。ドライバーは50名以上在籍するそうだ。このような施設は、ブリヂストンの社内で世界9カ国、12カ所に存在し、各仕向地に向けた開発が日々行われている。

さて、この日の体験した内容は主に3つ。

ひとつが、エコピアとレグノを履いたクルマを使って、指定されたラインと決められた速度を守り、一定のペースで走るという、ドライハンドリング路でのプログラム。もうひとつが、ウエットの旋回路(スキッドパッド)を一定のタイムで走るという内容。もうひとつが、高速周回路における同乗走行だ。

ブリヂストン・ブルーピンググラウンド画像はこちら

ブリヂストン・ブルーピンググラウンド画像はこちら

ちなみにこの「ブリヂストンブルーピンググラウンド」を使った取材会は、2015年にAJAJ(日本自動車ジャーナリスト協会)の会員向けに行なって以来。じつに10年ぶりの開催だという。では早速、体験内容のリポートに移ろう。