質感を追求した内外装デザインにも注目

CHAPTER3 ワンチーム

【ワンチームだから実現できた斬新な意匠】

デザインチームの面々画像はこちら

デザインチームの面々画像はこちら

新型ハリアーのデザインを見て驚かれた方は多かったはずだ。とくに、車体前部ドアのたおやかな面質がリヤのテールランプにエッジを効かせて絞り込まれていく造形ライン。あるいは、極めて細い筐体のテールランプ。こうしたディテールによって強烈な存在感を放ちながら、決してこれみよがしな装飾性を感じさせないエクステリアは、映り込んだ光が優雅に踊るハイライトの美しさも印象的だ。

新型ハリアーの開発は、あらゆる領域が一丸となる”ワンチーム”体制で進められたが、その成果がもっとも象徴的に表れているのが、このデザインである。

スタイリッシュなハリアーのデザイン画像はこちら

スタイリッシュなハリアーのデザイン画像はこちら

デザインにおけるワンチームの狙いを、製品企画の金川幸司さんが語ってくれた。

「2016年4月に導入されたカンパニー制により、トヨタのクルマづくりは、機能軸で分けられた組織から、車両軸でクルマを作れる体制に変わりました。わかりやすく言うと、デザインはデザイン、設計は設計といったように垣根で分け隔てられることなく、あらゆる分野がひとつのモデルについて議論することで、さらにいいクルマづくりができる環境になったということです。この体制はRAV4でも同様でしたが、新型ハリアーの開発ではそれをさらに徹底させています」

「今回のデザインは、内外装にわたって、当初は実現不可能だろうと思われるような意匠が随所に織り込まれています。それが実現できたのは、設計や生産技術が最初から一緒になって、量産の可能性を模索しつつ意匠を煮詰めていったからなんです」

たとえばエクステリアで言えば、見たこともないようなシャープなエッジをたたえたリヤまわり。初期のプレスシミュレーションでは、ボディパネルのあらゆる箇所に「割れ」が出た。通常ならあきらめるレベルだ。だが、外形デザイン担当の神山秀夫さん、アッパーボディ設計担当の加藤基さん、生産技術の水上俊樹さんらは、あきらめることなく、それぞれの立場からアイディアを出し合い、具現化を模索した。最終的にはデザインに影響のない部分を探し出して余肉を付けたりして改善させた。また何百個という面品質不具合に対しても100分の1mm単位での修正を繰り返すなど、気の遠くなるようなトライ&エラーで実現にこぎつけている。

ハリアー自慢のリヤビュー画像はこちら

ハリアー自慢のリヤビュー画像はこちら

今回採用された「プレシャスブラックパール」の「セルフリストアリングコート」も、ワンチームの賜物だ。きっかけは初期段階に描かれた、光の映り込みの美しさが印象的な黒いボディカラーのアイディアスケッチ。一般的なデザイン開発では、造形がわかりづらくなるという理由から、黒で描かれることはほとんどない。だが、ハリアーの世界観は造形表現だけで表すものではなく、クルマの置かれた背景や、そこに映り込む光や情景などと合わせた佇まいとして表現すべきと考えたデザイナーによって、もっとも映り込みが美しく見えるカラーとして、黒いボディで描かれていた。

このスケッチは、開発チーム全体の「絶対に実現させてみせる」という決意のモチベーションにもなった。とはいえ先述の通り、「黒」は造形がわかりにくくなる色。そこで採用されたのが、深い陰影感を特徴とし、映り込みを美しく描き出す「プレシャスブラックパール」だったのである。

ブラックのハリアー画像はこちら

ブラックのハリアー画像はこちら

デザイナーの提案はカラーまでで、「セルフリストアリングコート」の提案はデザイナーからではなく、異例なことに生産技術サイドから出されている。このクルマに傷つきは似合わないという想いで提案された。カラーデザイン担当の重崎桃子さん、塗装の生産準備を担当した高本卓也さんたちが、初期段階から一緒にデザイン開発を行うワンチーム体制だからこその提案であり、実現だったと言える。ちなみにこの新色、当初は塗装設備を汚しやすく、安定した品質を維持することが難しいと危惧されたが、生産サイドではこの色のために新たな塗装設備を開発。妥協なきこだわりによって実現されたカラーである。

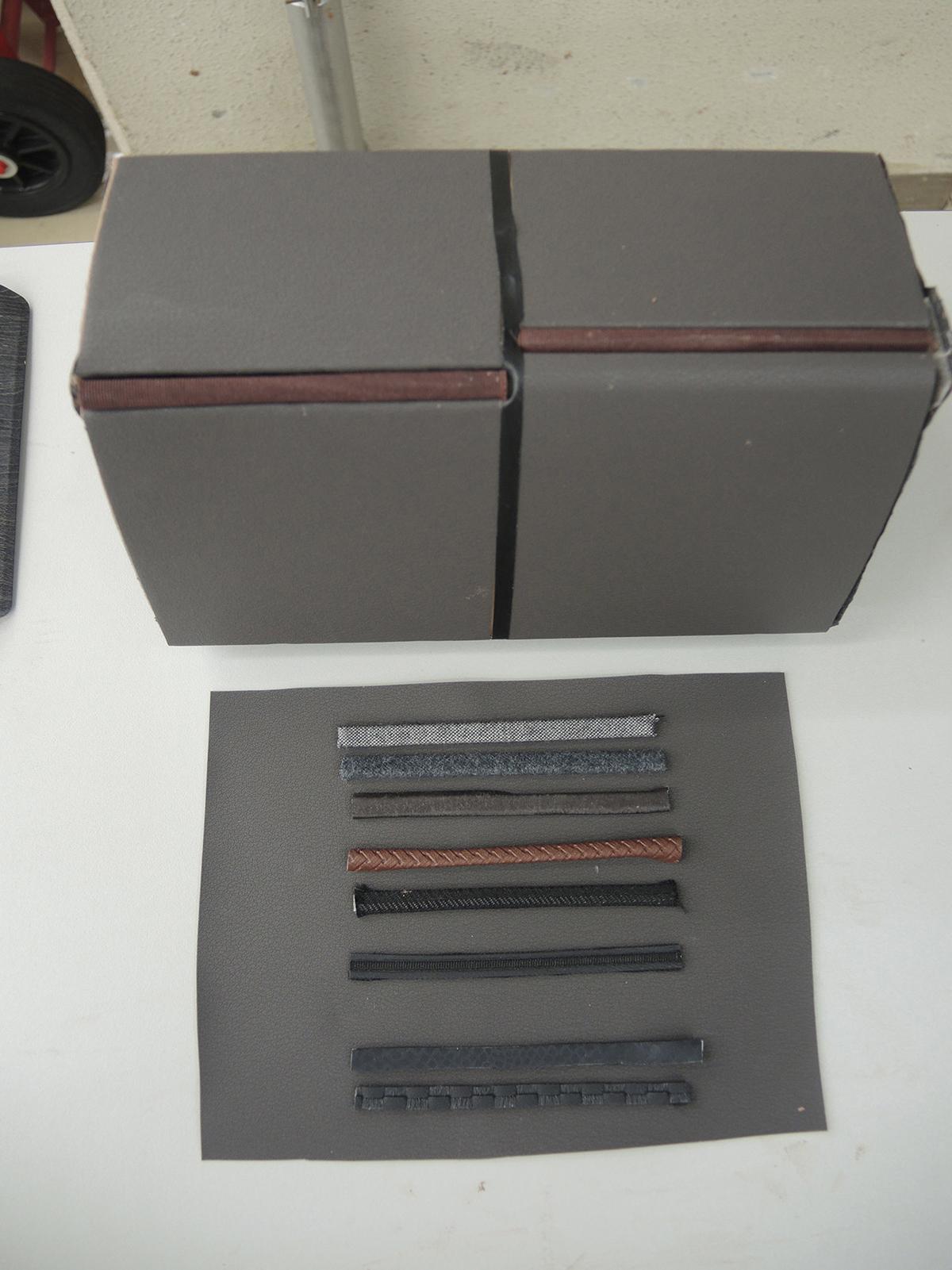

内装デザインにもワンチームの成果を随所に見つけ出すことができる。ひとつは、インパネから左右のドアをまたぐようにあしらわれたパイピングのオーナメントだ。細いパイプに極細の金糸を巻き付けたような美しい表現は、異素材によるコントラストで上質感を表現し、日本の伝統美術である蒔絵のような趣もたたえたもの。おくゆかしい表現でありながら、全体の調和感をさらに際立たせるという、ハリアーのコンセプトにふさわしい斬新な表現だ。

インテリアの開発サンプル画像はこちら

インテリアの開発サンプル画像はこちら

発案者はカラーデザイナーの重崎さん。当初は本物の糸で再現しようとするも、巻き付けるとどうしても理想の細さにならない。内装設計担当の加藤信和さんたちと果てしなく繰り返した素材選びの末、たどり着いたのは樹脂フィルムによって本物の糸のような表現をするという手法だった。じつはこの表現、当初は開発責任者の佐伯さんすら不可能だと判断し、金属調オーナメントの提案をした。だが、重崎さんや加藤信和さんは「これでなければハリアーの世界観は表現できない」と直談判。その熱意に打たれ、佐伯さんが改めてゴーサインを出したというエピソードもある。

新型ハリアーのインパネ画像はこちら

新型ハリアーのインパネ画像はこちら

そんな若手の情熱を支えたのが、工場での組み立てを担当するベテラン、川手義秋さん。細いパイピングがインパネとドアでずれて見えてしまうと、世界観の構築どころか、質感の大幅低下を招いてしまうと考え、乗員がどの位置にいてもオーナメントの繋ぎ目の位置が揃って見えて、しかも部品の個体差があってもずれて見えることのない完璧な組み立て精度を実現。斬新なオーナメントの効果を最大限に発揮できる生産品質を整えた。

不可能を可能にしたワンチーム。それはお互いの情熱を高め合い、若手の挑戦を応援する土壌にもなっている。