空力に取り組み続けた飛行機から多くの理論が転用された

市販自動車のメカニズム進化に目を向けると、本来市販車のために考えられたメカニズムではなく、他領域からの導入技術だったという例がいくつかあることに気付く。

いくつかこうした例を振り返ってみることにしたが、それらには大きな特徴があることに着目したい。と言うのは、その技術が実用化された背景には、必要に迫られて、という差し迫った事情があり、市販自動車への応用は、その技術を用いることで性能の引き上げが容易に行えるという利点があったからだ。そして、そのほとんどは、市販自動車より求められる性能次元が高いカテゴリーからの応用となっている。

さて、陸上を走る自動車より高い技術次元の乗り物は何か、と考えた場合、素直に飛行機の存在を思い浮かべるのではないだろうか。

ホンダ・ジェットの飛行シーン画像はこちら

ホンダ・ジェットの飛行シーン画像はこちら

自動車より歴史の浅い飛行機だが、自動車と較べて移動速度が速く、その分だけ空気抵抗との戦いが深刻な乗り物だった。別の言い方をすれば、空気力学(エアロダイナミクス)は、飛行機が誕生直後から直面し続けてきた問題であり、いかに効率よく、いかに効果的に空気の流れに対処するかが進化の過程だった、と見ることができるだろう。

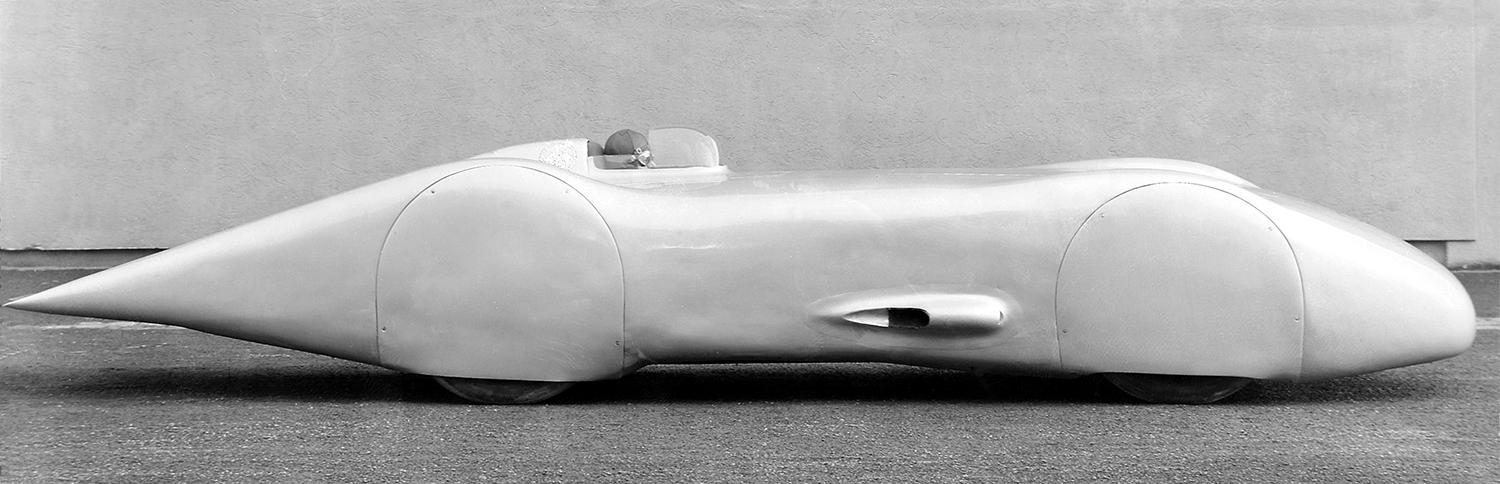

市販自動車が本格的に高速化するのは、戦後1950年代に入ってからのことだが、すでに高速になるほど空気抵抗は大きくなり(空気抵抗は速度の2乗に比例する)、いかに抵抗を低く抑えるかが自動車デザインのポイントと考えられていた。戦前の流線形(ストリームライナー)は、すでにこうした考えに基づくデザインだったが、戦後になると流線形によって空気抵抗を下げると同時に、空気流による車体の浮き上がり(リフト)が新たな問題として浮上してきた。

メルセデス・ベンツのストリームライナー画像はこちら

メルセデス・ベンツのストリームライナー画像はこちら

このリフトの問題を抑えるため、フロントスポイラー、カナード、リヤウイングなどのパーツが考えられたわけだが、これらの原型は航空機の翼にあり、自動車への応用は速度域が高いレーシングカーが先だった。初のウイング装着車は1966年のチャパラル2E(グループ7カー、CAN-AM用)で1968年にはF1界に普及。市販車への応用は、形状を変えてポルシェ911カレラ2.7RS(1973年)が本格採用の発端となり、翼形状のリヤウイングもリヤダウンフォースを得るもっとも一般的な手法として、1980年代後半から1990年代にかけての市販高性能車(とくにグループAユースを見越した量産車)で装備された。

1973年式ポルシェ911カレラ2.7RSのサイドビュー画像はこちら

1973年式ポルシェ911カレラ2.7RSのサイドビュー画像はこちら

さらに、空力の解析が進むと、空気抵抗を減らすためには、意図的に乱流を生じさせると効果的だということが分かってくる。流線形はスムースに空気を流す形状として考えられたが、結果的に境界層剥離を生みだし、これが空気抵抗を悪化させる要因として作用した。空気抵抗全体を軽減するには、境界層剥離を小さく抑えればよく、小さな乱流を発生させることが効果的な手法だと突き止められた。この小さな乱流発生パーツとして考案されたのがボルテックス・ジェネレーターだ。現在は、手軽に利用できるエアロパーツとして市販されているが、もともとは飛行機の翼で使われた技術で、亜音速域で飛ぶ軽飛行機、グライダーなどで採用されてきた空力の歴史がある。

三菱ランサーエボリューション9のボルテックス・ジェネレーター画像はこちら

三菱ランサーエボリューション9のボルテックス・ジェネレーター画像はこちら