この記事をまとめると

■「ハイテン」は高張力鋼の略で軽くて強い鉄のこと

■自動車の軽量化と衝突安全性を両立する素材として広く採用されている

■剛性を保つためには設計が重要で薄さ=弱さの課題も残る

現代のクルマに欠かせない素材

自動車のボディに関する記事などを読んでいると「ハイテン」というカタカナ4字を見ることが多い。おそらく、文章の流れから鉄の種類を示した言葉だとは理解できるだろうが、謎のカタカナと感じている人も多いかもしれない。

結論からいえば、ハイテンというのは「High Tensile Strength Steel」という英語表記の略称であり、日本語では「高張力鋼」という。非常に簡単に表現すると、通常より強い強度をもつ鉄鋼を意味している。小学生であれば、「強い鉄」という理解で十分だろう。

より正確に記すならば、ハイテンの強さは「引張強さ」が基準となっている。一般に鉄鋼の引張強さを示す単位は「MPa(メガパスカル)」となり、日本では340MPa以上の引張強さを持つ鉄鋼をハイテンと分類している。

ハイテン鋼のイメージ画像はこちら

ハイテン鋼のイメージ画像はこちら

さらに、1000MPaを超えるハイテンについては、1GPaとなることから「ギガパスカル級」と呼ぶこともある。980MPaを超えると「超高張力鋼」、「ウルトラハイテン」といった呼び方をすることもあるが、これらも含めてハイテンという表現を使うことが多い。

引張強さに優れたハイテンを自動車のボディに使う目的は軽量化だ。

自動車ボディに求められる要素のひとつに、衝突安全性がある。ぶつかったときに、どれだけ衝撃を吸収でき、乗員のスペースを維持できるかが求められる。同じ素材で強いボディを作るためには鉄板を厚くすればいい。しかし、それでは車体は重くなってしまう。燃費などの環境性能を考えると、少しでもボディを軽くしたい。強さと軽さを両立するためには、薄くても強い素材が必要となる。

クルマのホワイトボディのイメージ画像はこちら

クルマのホワイトボディのイメージ画像はこちら

そうしたニーズに応えてくれるのがハイテンというわけだ。ハイテンを上手に使うボディ設計とすることで、衝突安全に優れた軽量ボディを作ることができる。もちろん、引張強さに優れているほうが軽量化につながる。590MPa級のハイテンと1500MPa級のハイテンを比較すると、3割以上の軽量化効果が期待できるという研究もあるほどだ。

余談だが、1500MPa級ハイテンはホットスタンプと呼ばれる手法で生み出される。これは830度以上に熱した状態でプレス成型後に急冷却することで、焼き入れ処理を行うという製法のこと。具体的には590MPa級ハイテンをホットスタンプにより加工することで1500MPa級ハイテンを生み出すことができる。

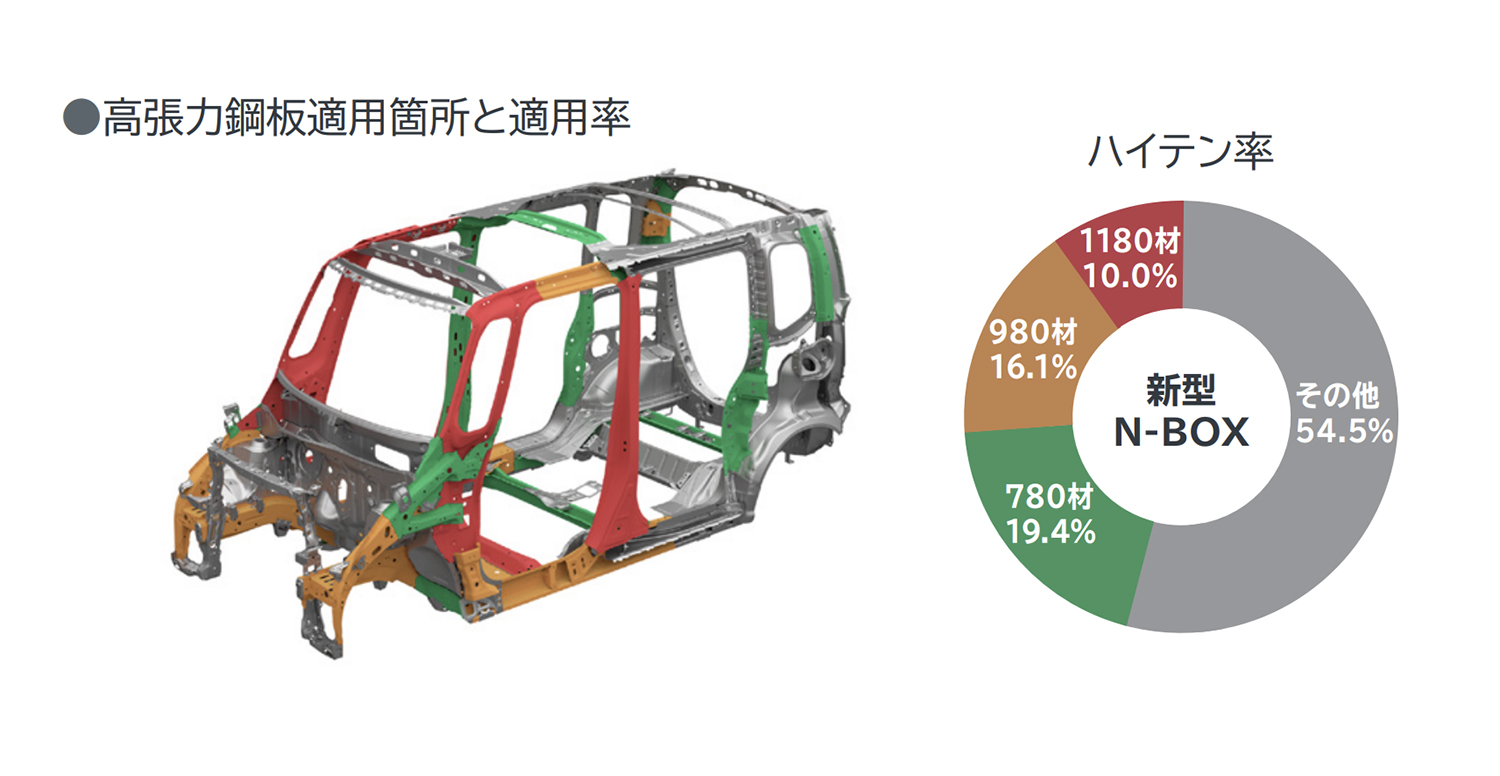

乗用車におけるハイテンの使用状況は年々増加している。たとえば、日本で一番売れているクルマであるホンダN-BOXにおいてもボディの半分近くにハイテンが使われている。

ホンダN-BOXのハイテン適用図画像はこちら

ホンダN-BOXのハイテン適用図画像はこちら

側面衝突に関わるピラー部にはギガパスカル級のウルトラハイテンが使われているほどで、もはや軽自動車でもハイテン使用は当たり前の時代なのだ。強度の高いハイテンを多用したボディと聞けば、「さぞかし剛性も高いのだろう」と思うかもしれないが、じつはハイテンは剛性感に直結するわけではない点は注意したい。

前述したようにハイテンは軽量化につながる特性から自動車のボディに多用されている。ハイテンを使うことで鉄板の厚みを減らせるからだ。しかし、鉄板を薄くすることには、あるデメリットが存在する。

それは剛性が下がってしまうことだ。

ハイテンであっても鉄鋼であることは変わらず、厚みが薄くなれば変形しやすくなる。あくまでも軽量さと強さを両立させるのがハイテンであって、同じ設計のままハイテンに置換すると剛性はダウンするというのが基本といえる。

クルマのボディ骨格のイメージ画像はこちら

クルマのボディ骨格のイメージ画像はこちら

前半で「ハイテンを上手に使うボディ設計とする」という表現を用いたのは、こうした背景があるからだ。ハイテンを使って軽量化と強度アップを両立しつつ、剛性アップにもつながる設計を自動車メーカーが実現しているおかげで、我々ユーザーはハイテンによる自動車の進化を享受することができているのだ。