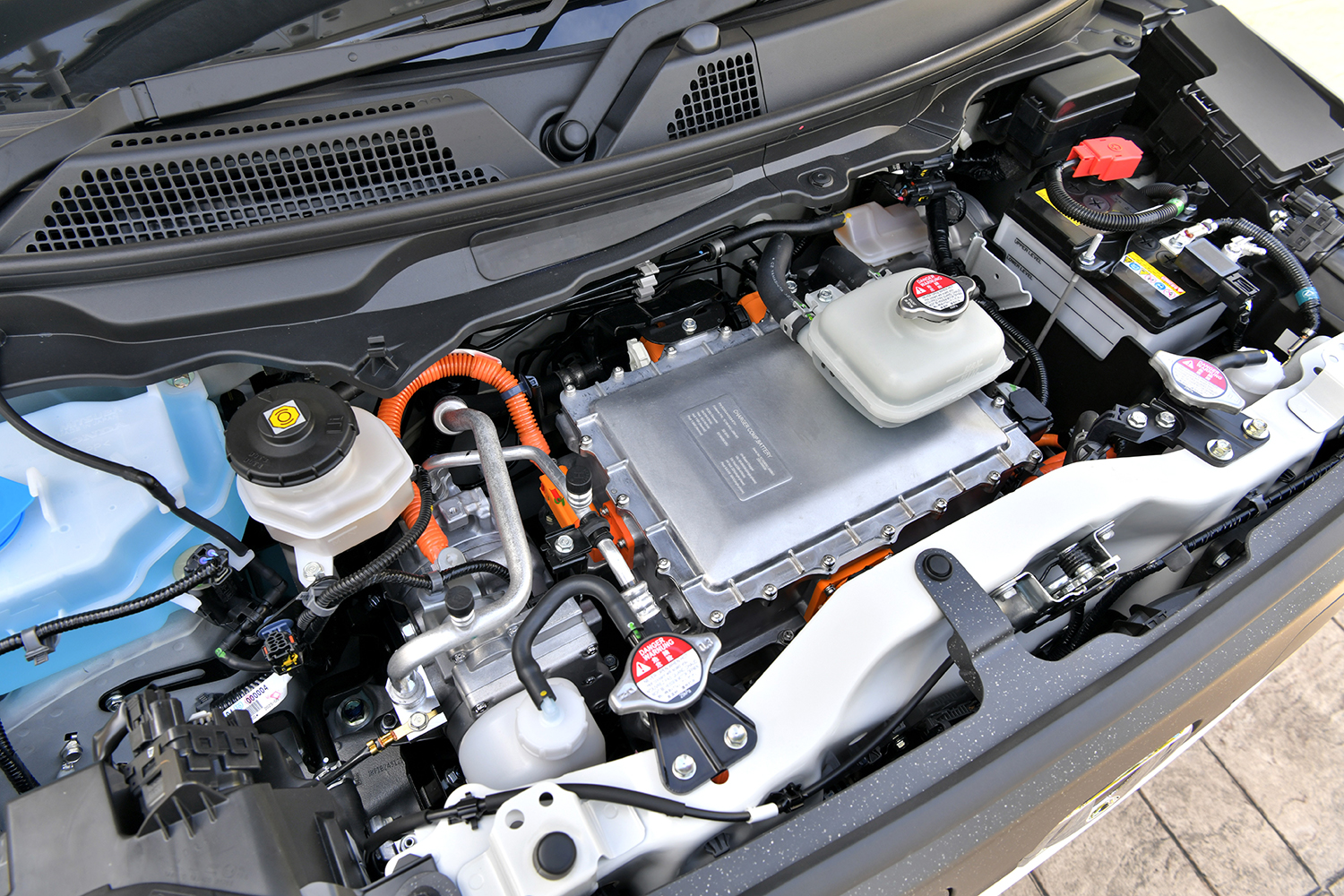

EVらしさと扱いやすさを共存させた高いドライバビリティ また、N-ONE ベースのコンパクトなパッケージングゆえの車重の軽さも味方しており、重心が低く運動性能面でもアドバンテージを生んでいる。3 in 1チャージャー(普通充電、急速充電、外部給電)とe-Axle、電動コンプレッサーを小さく一体化して極小のフロントボンネット内に納めた。ホンダM・M思想は電動化においても優れた適応性を示し、いかに先見性の高い思想であったかが改めて示されたといえるだろう。

ホンダN-ONE e:のボンネット内 画像はこちら

車体剛性もバッテリー搭載に関連したフロア剛性を中心に高まり、重心高がN-ONEより62mmも低下したこと、トルク制御でピッチングを抑制したことと相まって、旋回時もフラットな姿勢を維持し操縦安定性も優れている。ただし、軽自動車ゆえの制約として、段差通過時の突き上げ感は皆無とはいえず、ダンパーセッティングやタイヤのショック吸収性が乗り心地性能を決定づける要素になる。

軽いとはいえ絶対重量として車両重量が1030kgあり、積載重量の大きなN-VAN e:のサスペンションスプリングやショックアブソーバをベースにセッティングしているため、乗り味はやや硬い。とくに後席での突き上げは強く感じられ、バッテリー搭載で後席足もとフロアが27mm高くなり、シート座面との高さが狭まって着座姿勢が窮屈になってしまっているのは残念なポイントだった。

ホンダN-ONE e:のリヤシート 画像はこちら

N-ONE e:には、アクセル操作だけで加速・減速・停止制御を行えるシングルペダル制御機能が搭載される。この機能の使い勝手こそ、軽EVにおける日常性能を決定づける鍵のひとつといえる。実際に操作を試すと、アクセルを戻したときの減速感の立ち上がりがやや鋭めに設定されており、渋滞路や信号での停止挙動を決めやすい。完全停止まで自然にもっていくことができ、ブレーキペダルへの移行頻度を抑えてくれる。コースティングとの共存をいかに簡潔に切り替えるのかが今後の課題といえるだろう。

ホンダN-ONE e:のワンペダルドライブ切り替えスイッチ 画像はこちら

総じて、N-ONE e:のドライバビリティは非常に高いレベルにある。軽自動車ゆえのサイズ感と、最小回転半径4.5mという取りまわしのよさをキープしながら、EVらしい滑らかで力強い加速、ストレスレスな応答性が実感できる。とくに都市部での使いまわし性能は、「軽EVとしての理想型」に近づいた印象を受けた。

細い路地を走るホンダN-ONE e: 画像はこちら

さらに、V2H/V2Lや給電機能を備えることで、単なる移動手段に留まらない「電源保有装置としてのクルマ」への拡張性を与えてきている点も現代的だ。専用設定の外部コンセントを接続すると、最大3000Wの電気製品を使用できる。お湯を沸かしながらホットプレートを使う、といったような30Aの家庭電源環境と変わらない実力を発揮する。

ホンダN-ONE e:のV2L機能 画像はこちら

メインバッテリーを温める機能でマイナス35度の環境でも通常の性能が発揮でき、充電性能も維持される。このように、N-ONE e:は軽EV市場でホンダ が存在感を示すために十分なポテンシャルを与えたクルマであり、サクラ/eKクロスEVに対する差別化も明確だ。あとは四輪駆動があれば、各地で歓迎されるのは目に見えているのだが。