黄金期を演出するもFIAの勇み足で終焉したグループC

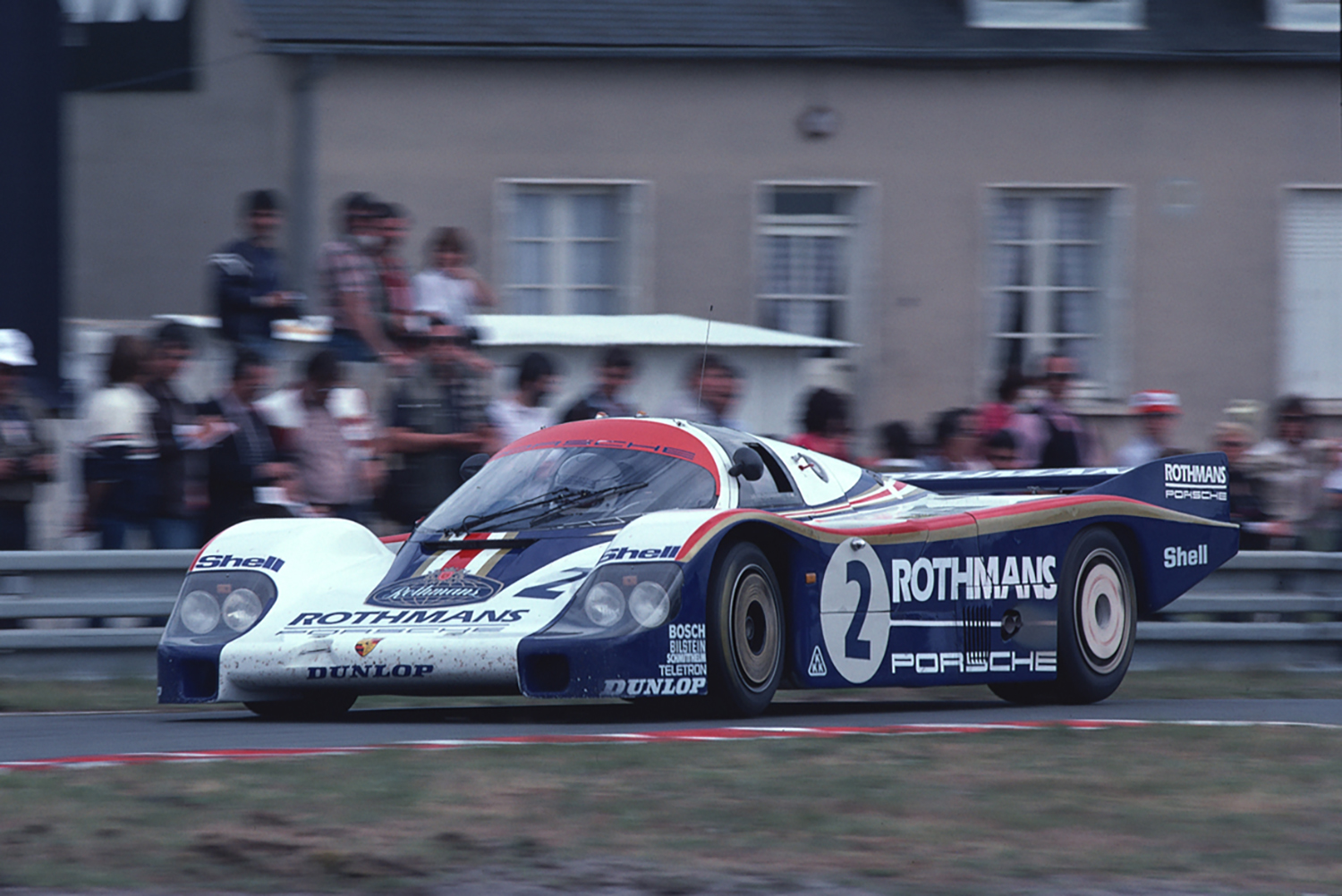

いち早くグループCカーを作り上げたのはポルシェで、これが歴史的な名車「956」だった。ポルシェはFIAやACOがグループC規定を策定する際、ベースとなるターボカーのデータを提供して同規定の誕生に大きな貢献を果たしていた。余談だが、2012年に始まるハイブリッドプロトカー規定の策定にあたっても、トヨタ(TMG)が同様の協力を行っていた。両者とも、それぞれターボ技術、HV技術に関して世界のメーカーをリードするトップランナーに位置していたことは広く知られた事実である。

ポルシェ956の走行シーン画像はこちら

ポルシェ956の走行シーン画像はこちら

ポルシェ伝統の水平対向6気筒エンジンにターボを組み合わせた956は、初年度の1982年にワークスが参戦。翌1983年になるとプライベーターに市販され、これがグループCカーレース隆盛の大きな原動力となった。

もちろんポルシェの強さは圧倒的で、始めの4シーズンはライバルすら登場してこない状態だったが、ジャガーとの連携でTWR(トム・ウォーキンショー・レーシング)、メルセデス・ベンツとの連携でザウバー・メルセデスが相次いで登場。次第にポルシェの牙城を崩し始め、ついにはどのメーカーも喉から手が出るほどほしかったル・マン24時間のタイトルをTWRジャガー(XJR-9)は1988年、ザウバー・メルセデス(C9)は1989年に獲得することに成功。

ジャガーXJR-9の走行シーン画像はこちら

ジャガーXJR-9の走行シーン画像はこちら

一方、これは世界的にも珍しい例だったが、日本ではグループCカーによる全日本スポーツ・プロトタイブカー選手権(JSPC)が1983年に発足。

最終的にはル・マン24時間への参戦を目指した日産とトヨタは、グループCカー時代の中盤期に本格的な体制を整え、メーカーとしてル・マンに挑戦。VRH35型V8ターボエンジンを開発した日産、やはりR32V/R36V型V8ターボエンジンを開発したトヨタは一気に力をつけ、JSPCでポルシェを倒し、ル・マンで活躍する台頭ぶりを見せていた。

日産R92CPの走行シーン画像はこちら

日産R92CPの走行シーン画像はこちら

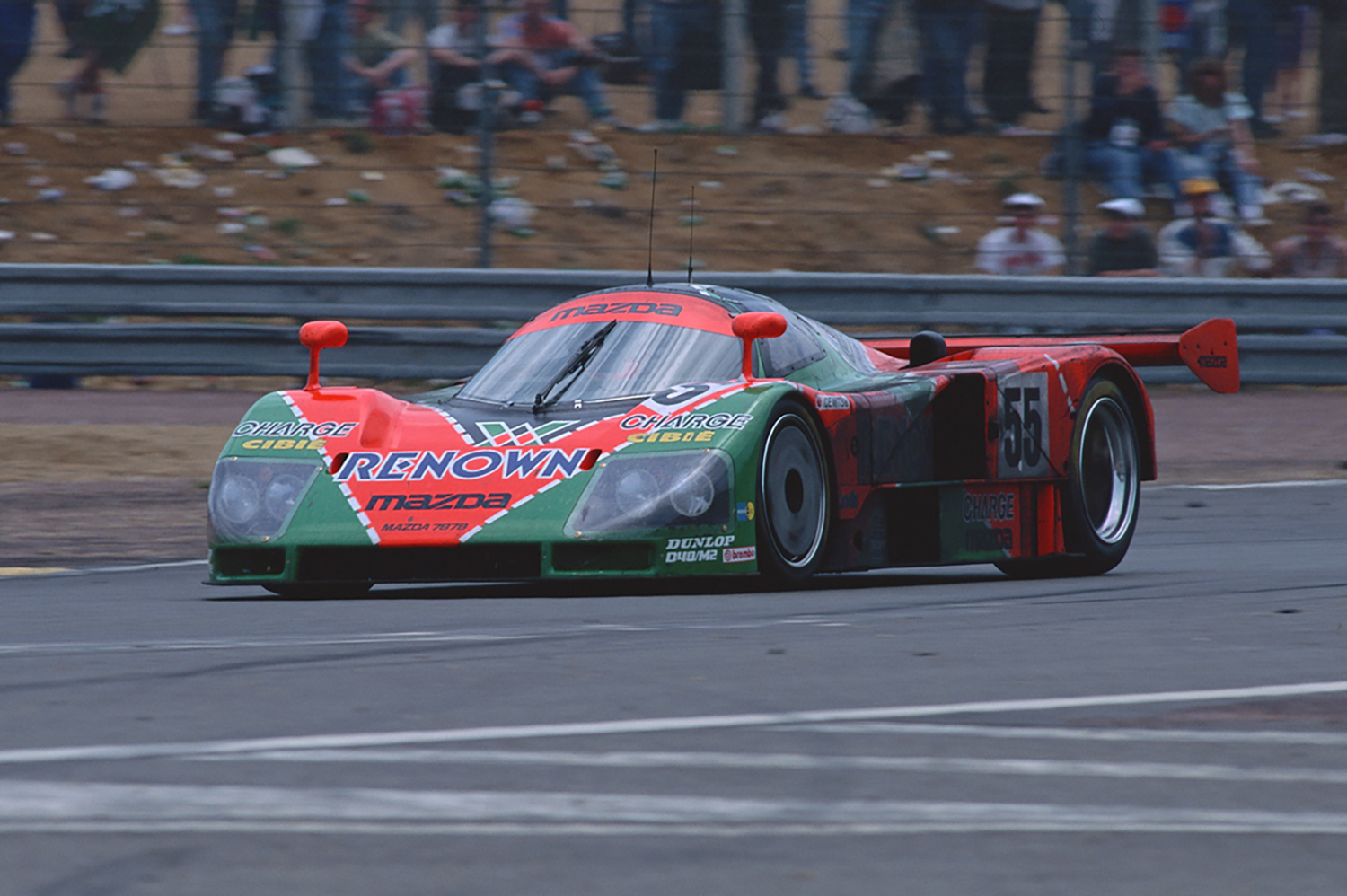

さらに、グループCカー規定に準ずるIMSA-GTP規定で1991年のル・マン24時間に参戦したマツダ787Bは、日本車初となる総合優勝を果たし、日本のモーターレーシング史のみならずル・マン24時間史にも大きな足跡を残す輝かしい戦績を収めていた。

マツダ787Bの走行シーン画像はこちら

マツダ787Bの走行シーン画像はこちら

一方、1980年代終盤に、ターボCカー時代の行き詰まりを感じ取っていたFIAは、新たな方向性として1991年から当時のF1と同一エンジンを使う自然給気3.5リッターエンジンの新グループC規定(SWC)への変更を断行。F1エンジンメーカーのスポーツカーレース参入を意図していたが、レース規定がスプリント規定に変更されこともあり、人気は一気に下降線をたどり、1992年いっぱいでグループC規定は消滅することになった。

ちなみに、この時代に主導権を握ったのはジャガーXJR-15、プジョー905、トヨタTS010だったが、見ようによってはFIAの勇み足といえなくもない顛末だった。

プジョー905とジャガーXJR-15の走行シーン画像はこちら

プジョー905とジャガーXJR-15の走行シーン画像はこちら

振り返ると、スポーツカーレース人気の頂点は、ターボ規定のグループCカー時代にあったと見てよいだろう。その裏付けとして、とくにヨーロッパで数々のヒストリックカーレースが開かれるようになってきたが、断トツの人気は「グループCレーシング」だからである。このグループCレーシング、いくつか主催団体は移り変わってきたが、現在はACOがその権利を保持し、ル・マン・クラシックの「レジェンド」編として来年からの開催が決まっている。