この記事をまとめると

■欧州メーカーのマイルドハイブリッド車は48Vであることが多い

■なぜ日本車の基準で見れば低い電圧のハイブリッドに注力してきたのか

■考えられる3つの理由、また電気に関する単位についてあらためて解説する

欧州メーカーのマイルドハイブリッドでは「48V」が目安

欧州メーカーのマイルドハイブリッドでは「48V」という電圧が目安の数字となっている。一方で、日本車のストロングハイブリッドでは、たとえばトヨタは昇圧を利用して600Vを超える高電圧を使っていたりする。なぜ、欧州メーカーは48Vという日本車の基準で見れば低い電圧のハイブリッドに注力してきたのだろうか。

そこには大きく3つの理由がある。

その前に、あらためて電気に関する単位を整理しておこう。日常的に目にする単位は、電圧(V=ボルト)、電流(A=アンペア)、電力(W=ワット)の3つとなり、電圧×電流=電力という計算式が成り立つのはご存じのとおりだ。

ボルボXC60 B6の走り画像はこちら

ボルボXC60 B6の走り画像はこちら

この計算式からもわかるように、電圧を上げるということは、出力を大きくできることだ。逆に同じ出力であれば高電圧化は、必要な電流を下げることにつながる。

通常の乗用車の電装系は12Vで設計されている。多くのマイルドハイブリッドの基本メカニズムは、オルタネーターをISG(インテグレーテッドスタータージェネレーター)に置き換えて、エンジン始動や発進時のアシストなどを軸とするというものだ。

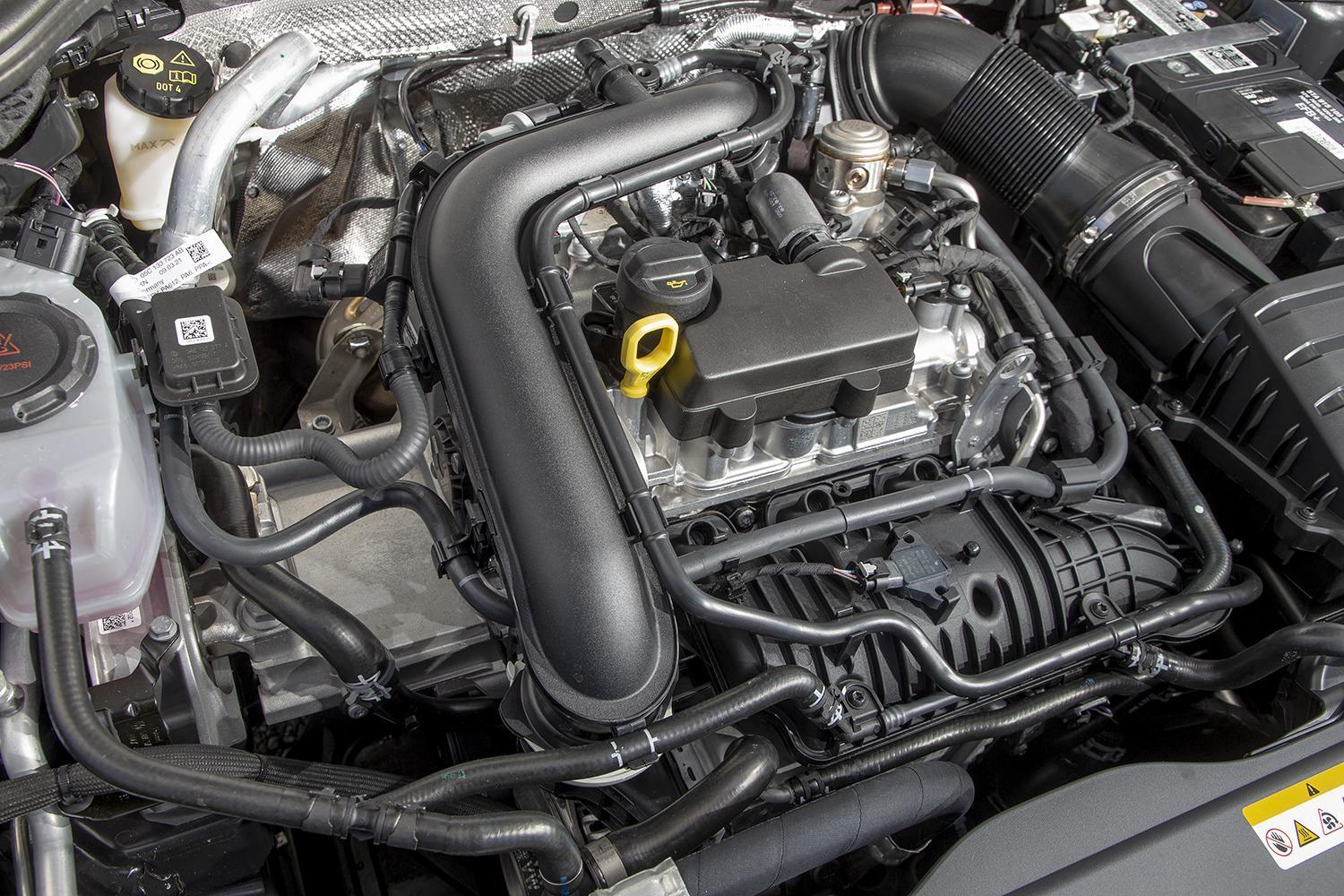

フォルクスワーゲン・ゴルフヴァリアントのエンジン画像はこちら

フォルクスワーゲン・ゴルフヴァリアントのエンジン画像はこちら

この場合、電圧を上げなければ12Vの低出力モーターで駆動することになってしまう。

たしかに、スズキが軽自動車やコンパクトカーに搭載しているマイルドハイブリッドシステムは12Vとなっているが、それは軽量なクルマだから対応可能であって、Cセグメント以上の車両重量を考えると、電圧を高めるのは必然といえる。

スズキ・ワゴンRの走り画像はこちら

スズキ・ワゴンRの走り画像はこちら

基本的にはISGの電圧を上げていくことは、駆動アシスト及び減速エネルギーを回生した発電能力の両方に有利となるからだ。そこで欧州勢は48Vに昇圧するという手段を選んだというわけだ。

ただし、ISGは48Vになってもオーディオやパワーウィンドウなどの電装パーツは12V仕様のままとなっている場合は、降圧させるためのDC/DCコンバーターが必要になる。スズキが12V仕様のマイルドハイブリッドを選んでいるのはDC/DCコンバーターが不要で、そのぶんもコストダウンにつながるためだ。