この記事をまとめると

■かつてエンジンは高回転まで回れば回るほど高性能とされていた

■今の環境重視な世の中には不釣り合いなため貴重な存在だ

■なかでも9000回転以上のタコメーターをもつ超高回転エンジン車を紹介する

エンジン屋の作るクルマはやっぱり高回転至上主義だった

環境志向かつ電動化が進む現在では想像できないかもしれないが、かつてエンジンは「いかに高回転まで許容できるのか」というのが評価されていた。

そんな時代の評価軸を示す言葉が、ホンダS660のホームページに書かれている。そこには、次のような文言が並んでいるのだ。

S660走り画像はこちら

S660走り画像はこちら

「回すよろこび」にあふれる高回転化

「何回転からレッドゾーンなのか」

「エンジンを高回転まで回してシフトアップする喜び」

「スポーツカーのエンジンは、高回転まで回るほうがエラい!」

とはいえ、S660の3気筒ターボエンジンのレッドゾーンは7700rpmからという設定で、回してなんぼという時代のスポーツカーのエンジンに比べると、全然高回転エンジンには感じられないというのも、オールドファンの実感だろう。

S660タコメーター画像はこちら

S660タコメーター画像はこちら

とくに小排気量エンジンであれば、回転でパワーを稼ぐのが常套手段だった。なにしろパワー(最高出力=仕事率)というのは、エンジン回転数とトルクをかけて導かれるスペックといえる。つまり、高回転まで回すことはハイパワーに直結するのだ。

そんな高回転エンジンを積んだ国産モデルの代表といえるのがS660の直系のご先祖様、ホンダ「S600」だろう。1964年に生まれた総排気量606cの4気筒DOHCエンジンは、最高出力57馬力を8500rpmで発生するという超高回転ユニット。

S600全体画像はこちら

S600全体画像はこちら

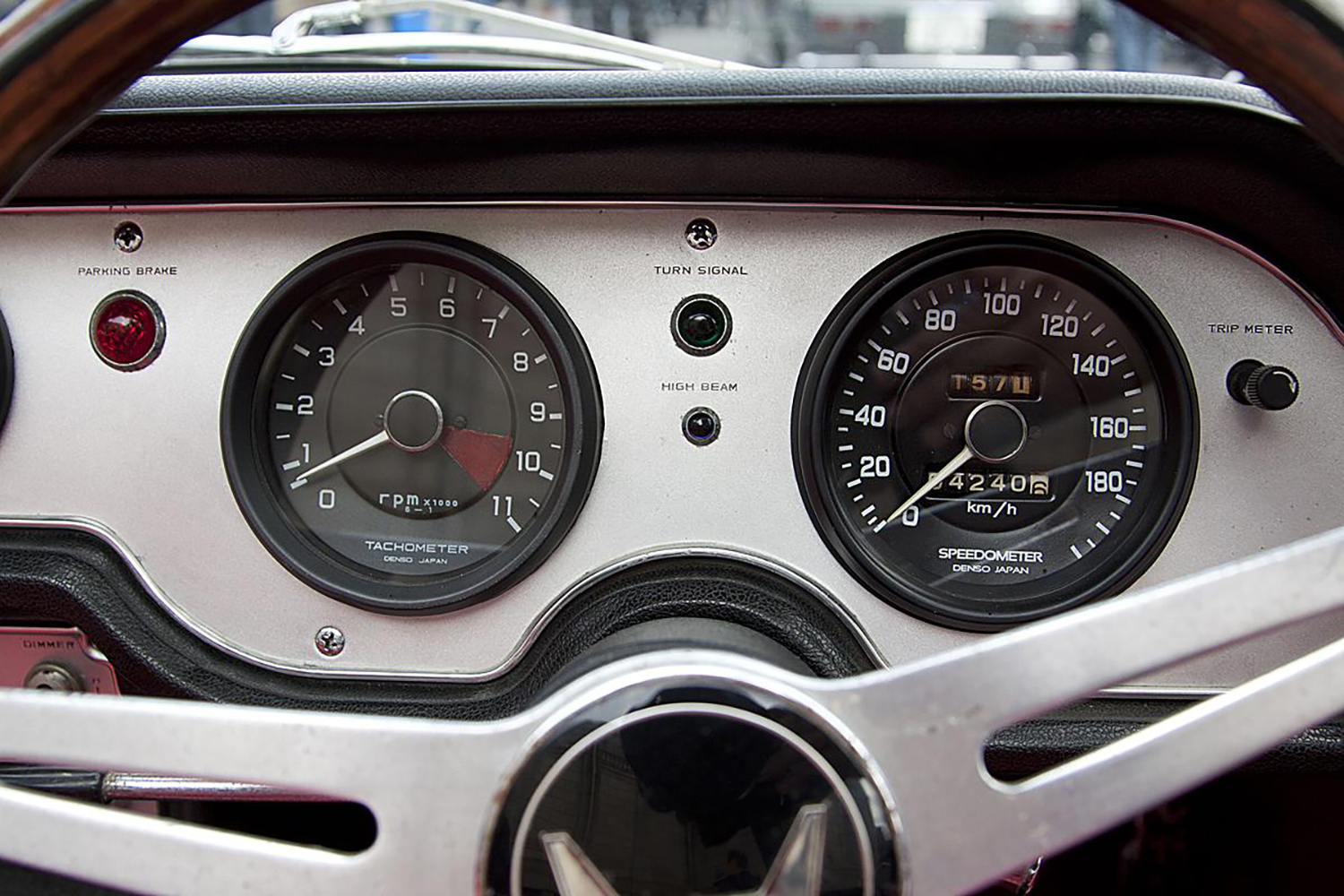

さらに、1万1000rpmまで表示されたタコメーターのレッドゾーンは9500rpmからとなっていた。キャブレター仕様なのでレブリミットという制御はなく、どこまでも回っていく精密機械と呼ばれた名機だ。

S600タコメーター画像はこちら

S600タコメーター画像はこちら

そして、排気量を示す数字の前に「S」を置くホンダスポーツは高回転エンジンがアイコンだったともいえる。ホンダ50周年を記念して生まれたFRスポーツカー「S2000」においても、レブリミットは9000rpmだったのである。

S2000全体画像はこちら

S2000全体画像はこちら

より正確にいえば、S2000のなかでも2リッターエンジンを積む前期型(AP1)のレブリミットが9000rpmだった。実際、バータイプのタコメーターはほぼ1万rpmまで刻まれ、9000rpmからがレッドゾーンとなっていたのには、多くのドライバーが気圧されたものだ。

S2000メーター画像はこちら

S2000メーター画像はこちら

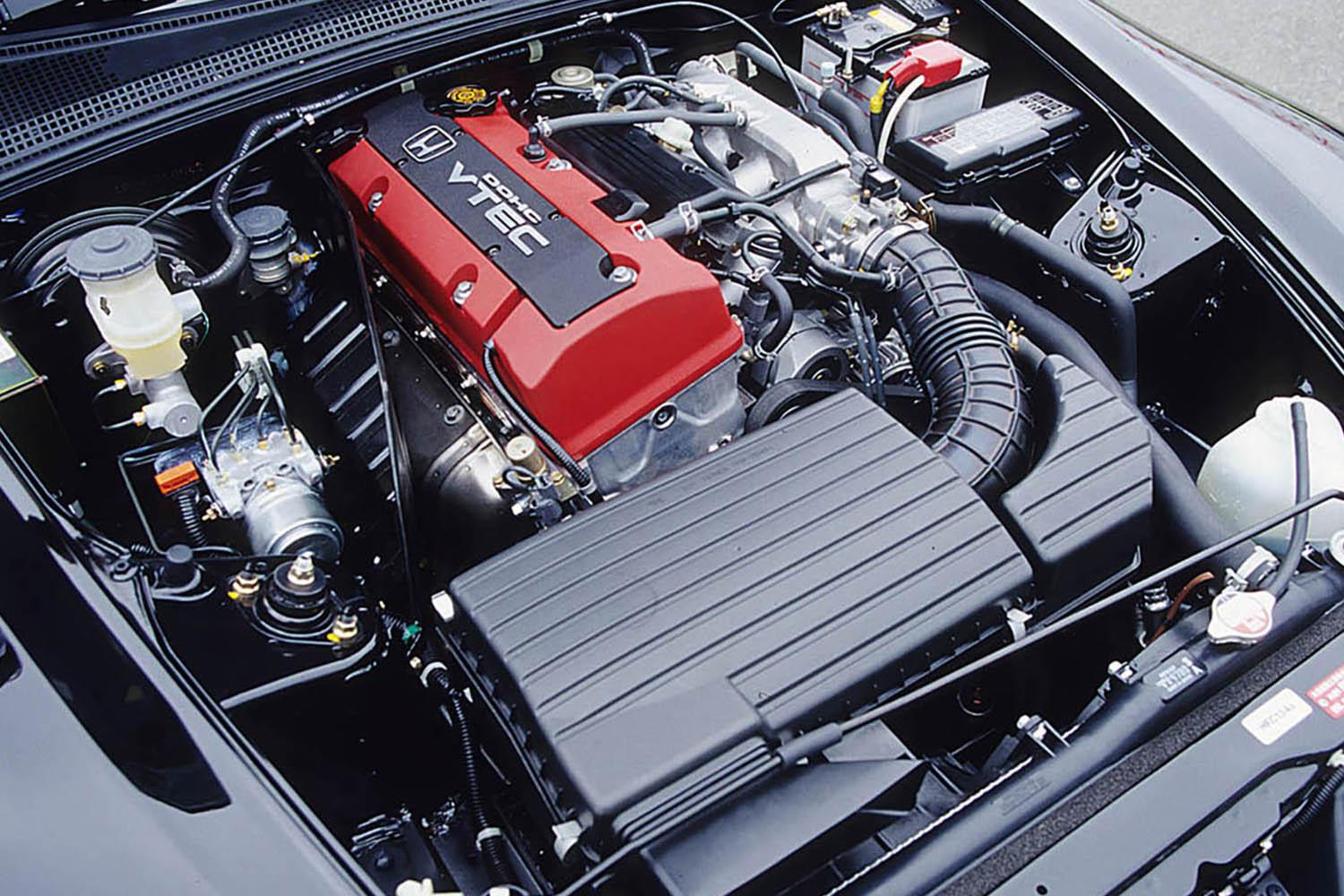

心臓部である「F20C」エンジンは、最高出力250馬力を8300rpmで発生し、最大トルク22.2kg-mの発生は7500rpmというスペック。単に9000rpmまで回るというわけではなく、高回転まで回すことでパワーもトルクも絞り出す仕様となっていた。

S2000エンジン画像はこちら

S2000エンジン画像はこちら

おどろくべきは最大トルクの発生回数数が7500rpmとなっていること。いまどきのダウンサイジングターボでは1500rpm前後から最大トルクを発生するといったスペックも珍しくないが、S2000のF20Cエンジンは7500rpmから本領発揮という超高回転エンジンなのだ。

S2000走り画像はこちら

S2000走り画像はこちら

それにしても、これほどの高回転キャラなのだからS2000のエンジンは唯一無二の存在として輝いていた……と思うかもしれないが、2000年代の国産車というのはそんなに甘い世界ではなかった。