この記事をまとめると

■筆者の山崎元裕氏さんはスーパーカーブームを体験したひとりだ

■当時憧れだったスーパーカーたちを実際に運転した経験がある

■乗ってみると想像と違ったモデルたちをピックアップする

憧れのクルマに乗ってみたら……あれ?

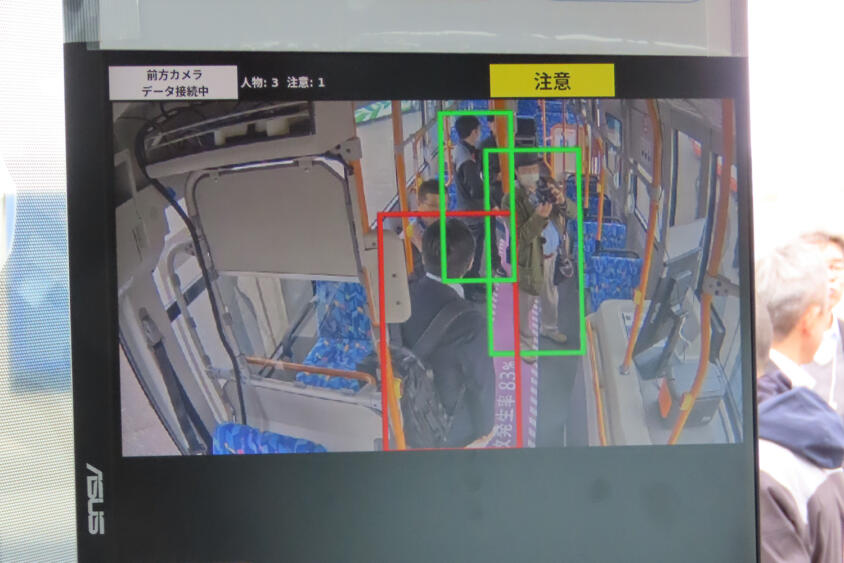

かつて1970年代の中盤に、日本がスーパーカーブームで熱狂したころ、憧れたモデルは数多くあった。もちろん当時の自分は中学生であったから、それを運転することはできず(当然のことながら貸してくれる人など、いくら探してもいなかっただろう)、スーパーカーショーや、あのころはいまとは比べ物にならないほどに発行されていたスーパーカーの雑誌や、TV番組を食い入るように見るのが、さまざまな情報を見る唯一の方法だった。

スーパーカーブームを彩った名車たち画像はこちら

スーパーカーブームを彩った名車たち画像はこちら

そしてブームは1977年の夏を頂点に過ぎ去り、多くの仲間はスーパーカーをいつかドライブするという夢など忘れてしまった。それでもなおスーパーカーの世界に執着したのがオレという人間であり、自動車雑誌のバイト小僧に始まり、編集者を経て、ジャーナリストになった。そして長年の努力ののちに、スーパーカーのステアリングを握るという夢を、叶えることに成功したというわけなのだ。

ジャーナリストの山崎元裕氏画像はこちら

ジャーナリストの山崎元裕氏画像はこちら

ところが例のスーパーカーブームから20年ほどを経て乗ってみた当時のモデルのなかには、想像していたスーパーカーの魅力というものとは異なる性格のモノもいくつかあった。

その筆頭に掲げられるのが、ブームの火付け役である池沢さとし(当時)先生作の「サーキットの狼」で主役の風吹裕矢が乗るロータス・ヨーロッパだ。

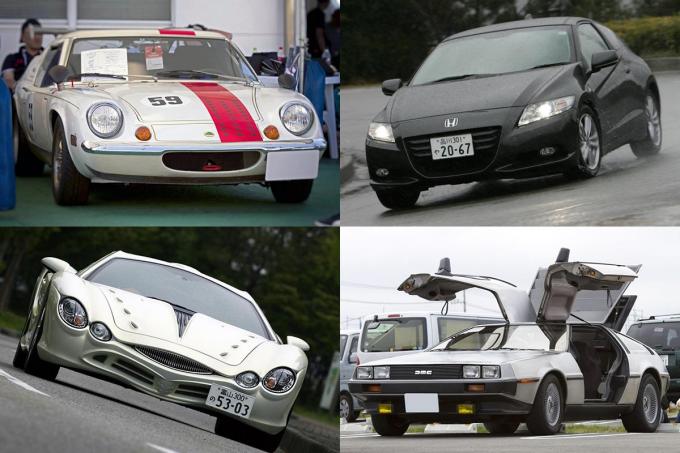

ロータス・ヨーロッパ画像はこちら

ロータス・ヨーロッパ画像はこちら

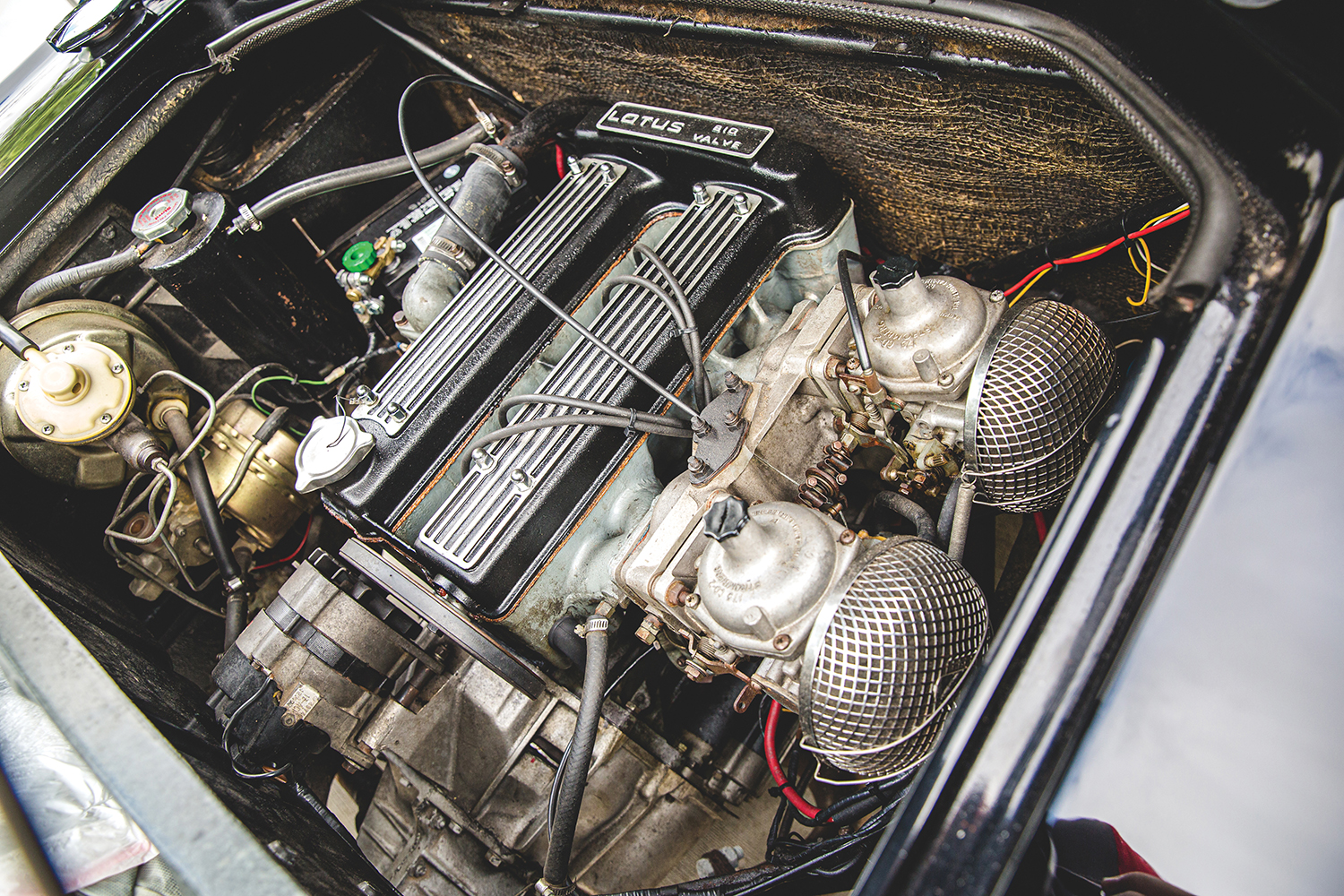

コンパクトで驚くほどに車高の低いスタイリングは、いかにもスポーティな走りを予感させる素晴らしい躍動的なデザインであるし、それをワインディングロードにもち込めば、実際に試乗した最終モデルの1588cc直列4気筒DOHCエンジンをミッドシップするその名も「スペシャル」は、コーナリングマシンとして、まさに究極的な印象を伝えてくれた。

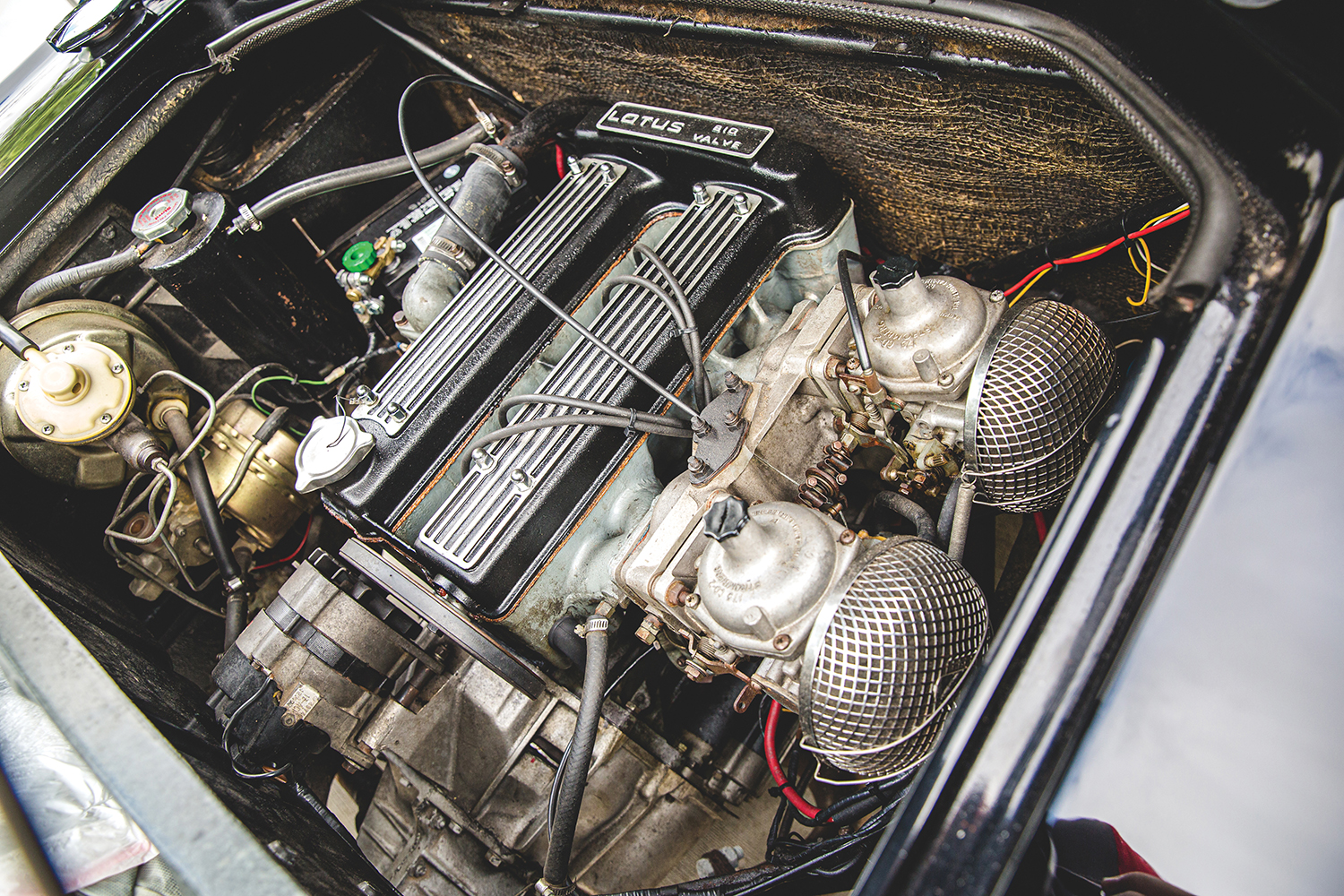

ロータス・ヨーロッパのエンジン画像はこちら

ロータス・ヨーロッパのエンジン画像はこちら

物足りなかったのはスーパーカーという言葉から誰もが想像するだろう最高速域での走りである。そもそもコーナリングマシンとして設計されたヨーロッパにもっとも似合ったのは、ある程度の速度域でのGT風のラグジュアリーな走りだったのだと個人的には感じた。

同じことは、スーパーカーブームの主役だった、あのランボルギーニ・カウンタックにもいえることだった。

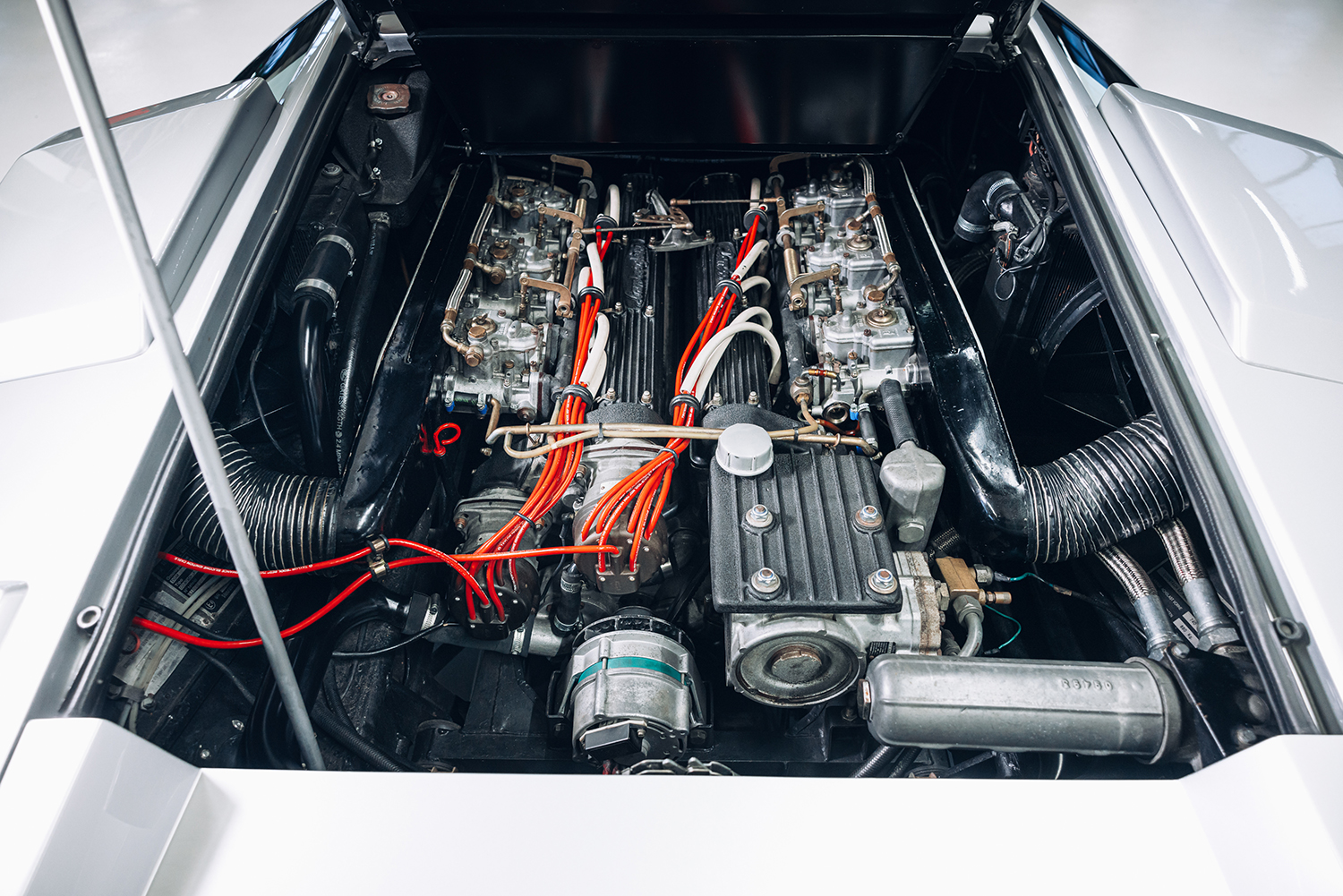

前作のミウラで採用したV型12気筒エンジンの横置きミッドシップから、鬼才パオロ・スタンツァーニが考案した縦置きミッドシップへと基本設計を変更し、マルッチェロ・ガンディーニによるウエッジシェイプの極みともいえる、シザースドアを備える未来的なボディを組み合わせたカウンタック。それはまさにスーパーカーと呼ぶにふさわしいデザイン、そして性能を秘めたモデルだった。

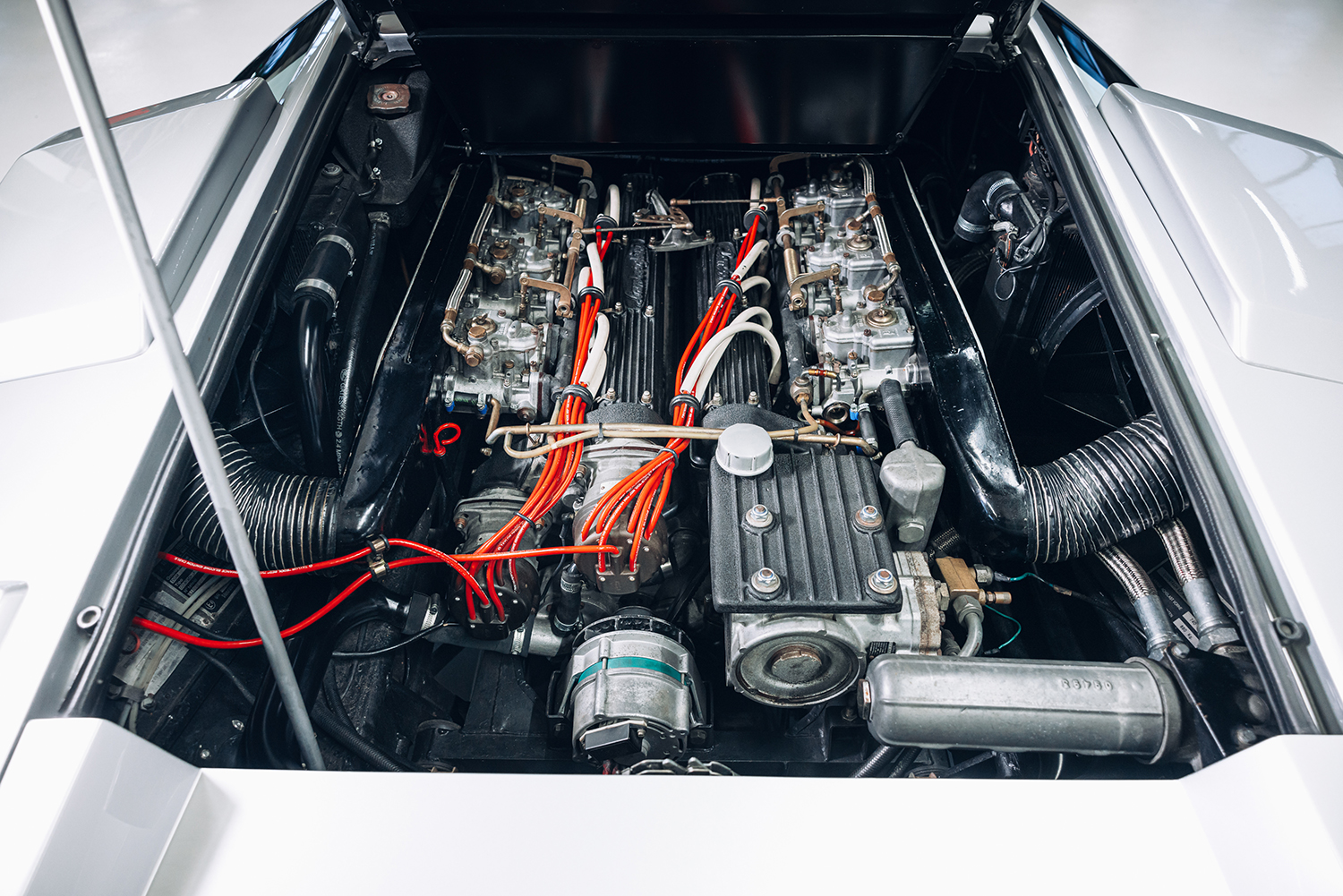

ランボルギーニ・カウンタック画像はこちら

ランボルギーニ・カウンタック画像はこちら

このカウンタックには何回も試乗するチャンスに恵まれているが、もっとも印象深かったのは最初期に生産されたLP400を茨城県の矢田部にあった日本自動車研究所の高速周回路で最高速のテストを行ったときだ。ちなみにランボルギーニがこのLP400に掲げた最高速は300km/hジャスト。狙うのは当然この300km/hの壁なのだが、テストは285km/hで中止しなければならなかった。

ランボルギーニ・カウンタックのエンジン画像はこちら

ランボルギーニ・カウンタックのエンジン画像はこちら

エンジンルーム内のエアの流れが整流されていないため、この速度域に近づくころになるとヨーイングが発生し、直進安定性に不安を感じるようになるのだ。ほかにもカウンタックの最高速テストには何回かアタックした経験があるが、結果はいずれもそれより低い数字。300km/hの最高速はどうやら実測値ではなかったらしい。だが、このカウンタックもまた、そのコーナリングは驚くほどに魅力的な1台。強固なスペースフレームとサスペンションが、その走りを演出する。