扱いやすさと信頼性の高さがウリ

「最近の主流となっているのは、エンジン本体はスタンダードのままECUを書き換えるパターンです。なかにはデモカーの86のようにスーパーチャージャーを搭載したものもありますが、あくまでも大切にしているのは扱いやすさ。ノーマルでは急激にスロットルが開いてしまうようなところを、いかにリニアに動かしていくか? ということを大切に開発を行っています」と、ECUチューニングのコアとなる部分を語る。

スーパーオートバックス浜松のデモカー(RZ34)のセッティングをする鈴木英二さん画像はこちら

スーパーオートバックス浜松のデモカー(RZ34)のセッティングをする鈴木英二さん画像はこちら

続けて、「RZ34フェアレディZの場合、パワーを向上させることは容易です。ライトチューニングで480馬力、今回のデモカーのようにキャタライザーまで変更すれば500馬力くらいまで出ます。そんな状況であっても躊躇なく踏めるように、アクセルに対する過給圧の変動を仕立てると同時に、さまざまな走行シーンに合わせられるように400~500馬力の間でモードをいくつか作って選択できるようにもしています」

スーパーオートバックス浜松のデモカー(RZ34)のセッティング風景画像はこちら

スーパーオートバックス浜松のデモカー(RZ34)のセッティング風景画像はこちら

「一方で難しいのは温度。サーキットで1〜2周走ると温度上昇に対応した補正が入ってくるんですが、ノーマルでは温度補正が入りながらもブーストはかかりっぱなしで、スロットルを閉じることで対応しているんです。なので、エンジンもターボも苦しそうな状況ですね。ECUチューンではそうではなく、温度が上がってきたらブーストの最大値をコントロールすることで吸気温度の上がり方も穏やかにすることが可能になります」とのこと。

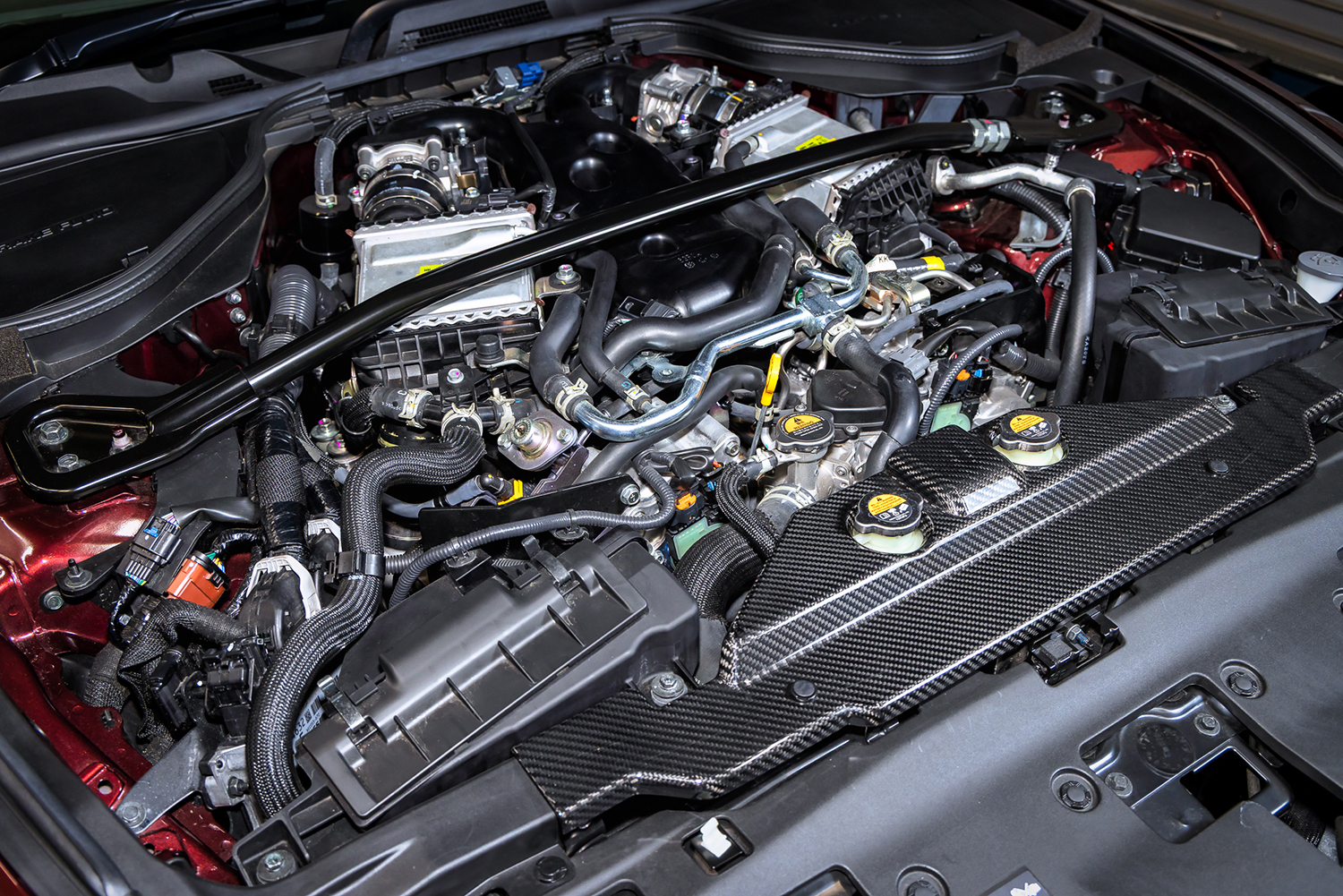

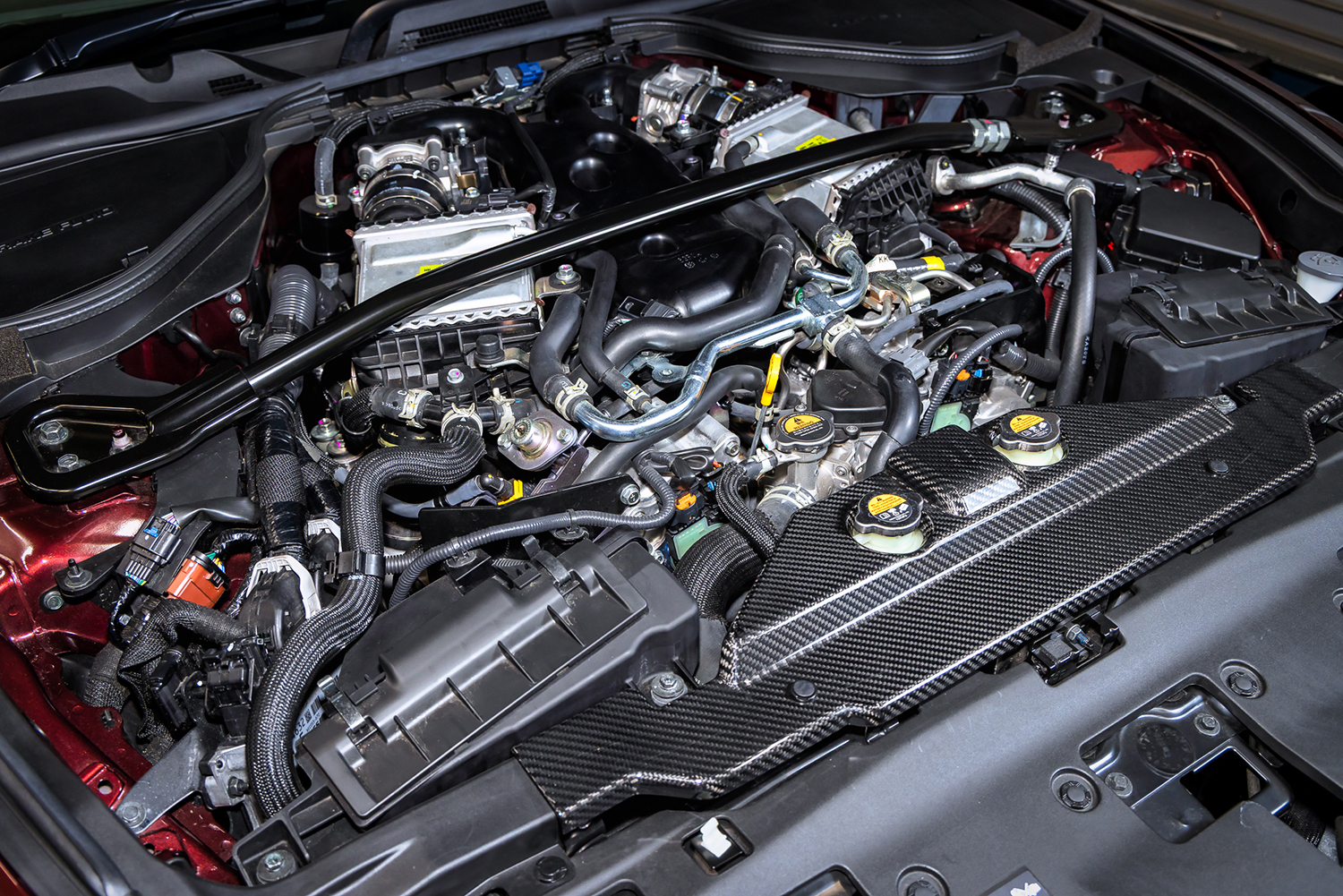

スーパーオートバックス浜松のデモカー(RZ34)のエンジン画像はこちら

スーパーオートバックス浜松のデモカー(RZ34)のエンジン画像はこちら

チューニングというと、クルマの寿命を削ることと引き換えにパワーを手にするというイメージを持つ方も多いだろうが、これはいまや逆パターンもあるという代表例。ECUチューンが多くのユーザーに広がりつつあるのは、扱いやすさと信頼性の高さがあってこそなのだろう。

スーパーオートバックス浜松のデモカー(RZ34)画像はこちら

スーパーオートバックス浜松のデモカー(RZ34)画像はこちら

来月公開予定の後編では、ECUチューニングだけでなく、RZ34フェアレディZのトータルチューニングについて鈴木氏に教えていただくと同時に、その仕上がりを試乗させていただく予定だ。