この記事をまとめると

■「Z432」は高性能エンジンS20型を搭載した特別な初代フェアレディZ

■「4バルブ・3キャブ・2カム」に由来するZ432の名が性能を象徴する

■レースでも活躍しZシリーズの評価を決定づけた記念碑的モデルである

初代フェアレディZのトップモデル

1969年(昭和44年)に発売された日産フェアレディZの初代(S30型)は、3モデル構成だった。Zが標準車で、ZLは装備を充実させた上級車種、そして432はフラッグシップといえる高性能車の位置づけだった。

フェアレディZ432という車名の意味は、「4バルブ、3キャブレター、2カム」だ。4バルブとは、1気筒当たりの吸排気バルブが2つずつで計4バルブということ。今日では4バルブは当たり前に思えるかもしれないが、当時はDOHCエンジンでも主に2バルブだったので、特別な意味があった。

フェアレディZ432のエンブレム画像はこちら

フェアレディZ432のエンブレム画像はこちら

3キャブレターは、432に搭載されたエンジンが直列6気筒で、2気筒にひとつというキャブレターを装備し、計3つとなるので3キャブレターとなる。そのころの多くの車種は、直列4気筒でもキャブレターはひとつで共用していたので、複数のキャブレターを装備することも特別な意味があった。

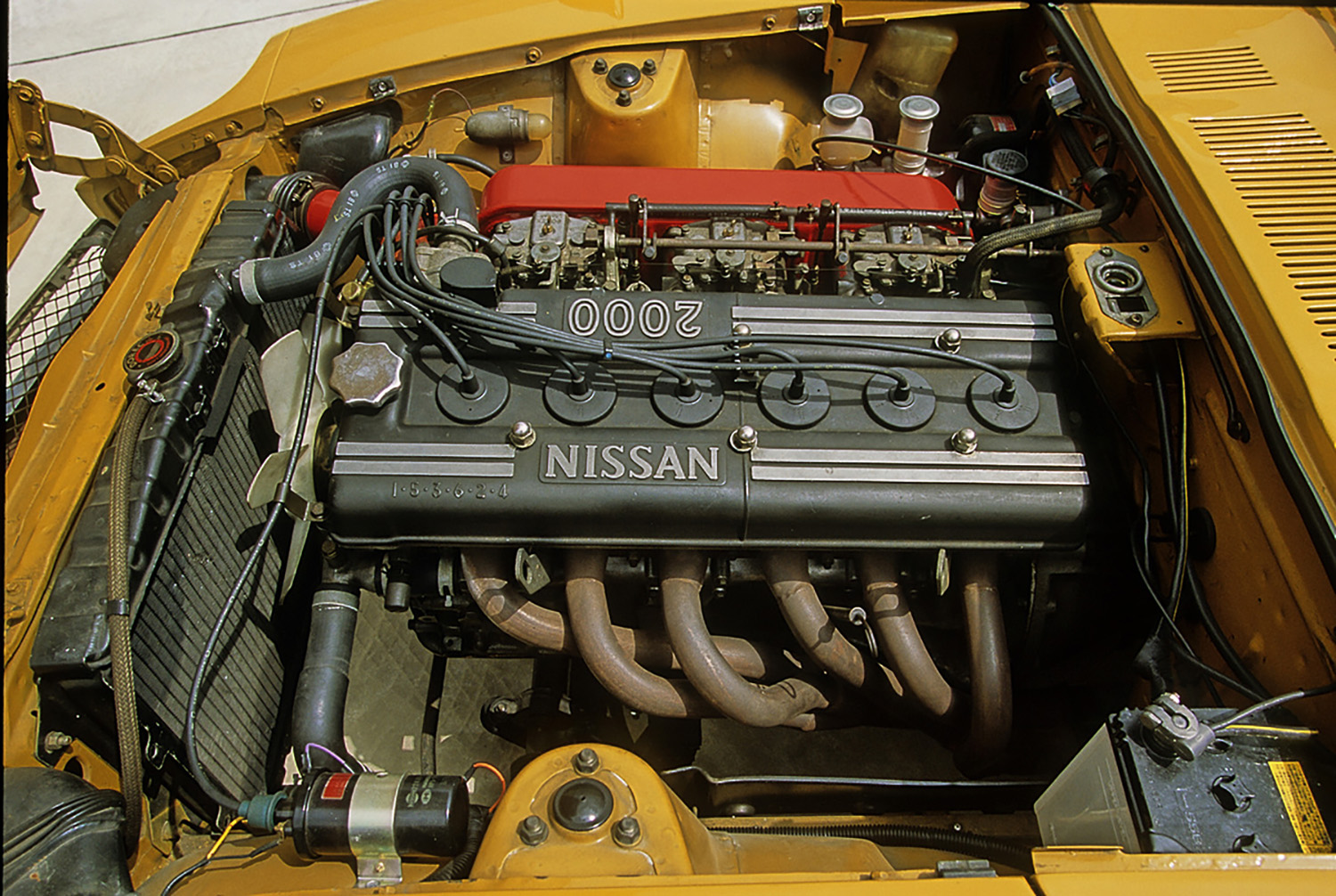

2カムは、吸気と排気それぞれ専用のカムシャフトをもつDOHCエンジンであることを表し、当時はまだ一般の乗用車でDOHCを採用する例は少なく高性能エンジンの証のひとつであった。S20型と名付けられた4バルブDOHCの直列6気筒エンジンはスカイラインGT-Rと同一であり、GT-RとZ432は技術の日産を象徴する最高峰であった。

フェアレディZ432のS20型エンジン画像はこちら

フェアレディZ432のS20型エンジン画像はこちら

S20型エンジンは、プリンス自動車工業が1964年から計画を進めて開発した純レーシングカーのR380に搭載されたレース用エンジンの構想を受け継いだ市販エンジンである。プリンスR380は、1966年5月の日本グランプリでドイツのポルシェ906を抑え優勝している。そののち、同年8月にプリンスと日産自動車が合併したことにより、以後ニッサンR380と名乗ることになった。

走行する日産R380画像はこちら

走行する日産R380画像はこちら

かつてS20型エンジンは、R380に搭載されたものをやや性能を抑え車載したと伝えられた時代があるが、改めて、R380のエンジンの構想を下地としながら、量産市販用高性能エンジンとして開発されたと訂正されている。 スカイラインGT-Rは、やはりプリンス時代にスカイラインGTが1964年の日本グランプリで一時的にポルシェ904を抜いたことで話題となり、その後継となるGT-RにはS20型エンジンが搭載された。GTのさらに上をいく高性能車と位置付けられたわけだ。

初代日産スカイラインGT-Rのフロントスタイリング画像はこちら

初代日産スカイラインGT-Rのフロントスタイリング画像はこちら

一方、フェアレディZは、それまでのオープンスポーツカーであるフェアレディからクーペの姿に変わり、その初代ということで人気を集めたが、伝説となるような話題に乏しかった。その高性能車種Z432は、GT-Rと同じ高性能エンジンであることを通じ、先に登場していたトヨタ2000GTと変わらぬ最上の存在になることを車名としたといえる。

フェアレディZ432のリヤスタイリング画像はこちら

フェアレディZ432のリヤスタイリング画像はこちら

余談ではあるが、米国仕様としてより排気量の大きな2.4リッターL型直列6気筒エンジンを積んだZ240は、1971年から富士スピードウェイではじまったグラン・チャンピオン・シリーズにおいて、雨のなかとはいえ2座の純レーシングカーを抑えて優勝する成果をあげている。

GT-Rに負けず劣らず、Zもレースで強いという証を立てたとともに、今日に至るまで、日産のGTレースを支える存在として、ZとGT-Rはともに活躍を続けることになる。