燃費や電費の向上、直進安定性の改善にも寄与

エアカーテンと聞くと、商業施設や工場などにある空気の力で、外気やホコリなどの侵入を防ぐ機能を思い浮かべるかもしれないが、自動車の空力におけるエアカーテンは役目が異なる。

手短に説明すれば、フロントタイヤが回転することで生まれてしまう乱流を抑え込み、整える役割を担っている。つまり、空力特性を改善する機能を与えられている。

ホンダ・ヴェゼルのエアカーテンスリット画像はこちら

ホンダ・ヴェゼルのエアカーテンスリット画像はこちら

たとえば、日産セレナではメーカー自身が『エアカーテンによる空気の流れを設計し、横風による車両のふらつきを抑制することによって』直進安定性を高めていることを明言している。エアカーテンにはハンドリングの安定性が期待できるのだ。

日産セレナのエアカーテン画像はこちら

日産セレナのエアカーテン画像はこちら

また、タイヤの生み出す乱流はボディを浮かび上がらせるリフトフォースも生んでしまう。ゼロリフトボディを標榜するホンダNSXは、フロントで取り込んだ空気をタイヤハウス内に導き、ホイールアーチ後方から抜くことで、リフトフォースを軽減させている。

ホンダNSXの風洞テスト画像はこちら

ホンダNSXの風洞テスト画像はこちら

しかしながら、エアカーテンによる整流効果がもっとも有効なのは空気抵抗を低減することだ。

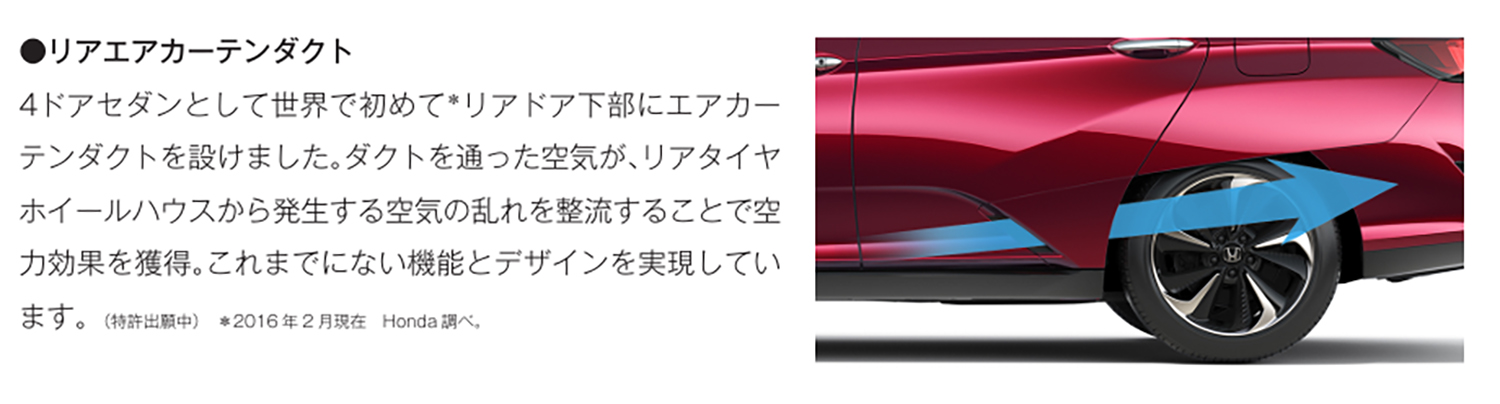

かつてホンダが販売していた「クラリティ」シリーズは、リヤタイヤの半分をカバーすることでタイヤ由来の空気抵抗を防ぐ工夫がなされていたが、さらにリヤタイヤ側面にエアカーテンを生み出すための専用ダクトも備えていた。

ホンダ・クラリティのエアカーテンダクト画像はこちら

ホンダ・クラリティのエアカーテンダクト画像はこちら

タイヤが回転することで生まれる乱流は、想像以上に大きな空気抵抗を生み出す。細かい話をしだすと、タイヤの上部と下部で生まれる乱流は性質が異なっているなど複雑になっていくが、いずれにしてもエアカーテンによってタイヤ由来の空気抵抗を軽減することは、燃費や電費の改善につながる。

環境性能が求められるすべての市販車において、エアカーテン的なアプローチはマストになっている。だからこそ、多くのクルマでフロントバンパーに“謎の穴”を見かける機会が増えているのだろう。そうした空力的アプローチを目にしたとき「エアカーテンの効果が楽しみだね」といえるようになれば、ちょっと自慢できるかもしれない。