このままでは日本車は追い抜かれる

■信頼性はすぐに確立できるものではない

中国車が見せる「尖った技術」は確かに魅力的だ。しかし、日本車には「技術の深み」がある。長年のノウハウに裏打ちされたパワートレインのドライバビリティの高さ。緻密に設計されたサスペンションセッティングで、数値には表れにくいが官能性能として確実に体感できる「高い走りの完成度」がある。

また、日本車はグローバル市場での実績においても、まだまだ優位を保っている。アメリカや東南アジア、中東など多様な市場で長く信頼されてきたことは、一朝一夕では築けないブランド価値だ。

バンコクを走るトヨタ車画像はこちら

バンコクを走るトヨタ車画像はこちら

とはいえ安心もできない。日本車が過去の成功体験にとらわれすぎている面があるのも事実だ。変化のスピードが増すEV・ソフトウェア時代において、中国勢の大胆なチャレンジと開発スピードが大きな脅威なのは間違いない。日本の自動車メーカーが、この現実にどう応えるかが今後のカギとなる。

とくに、ソフトウェアの統合や自動運転といった“非ハード”の領域では、いまのところ中国勢やテスラの後塵を拝している。ここをどう巻き返すかが、今後の日本車の生き残りに大きくかかわるだろう。

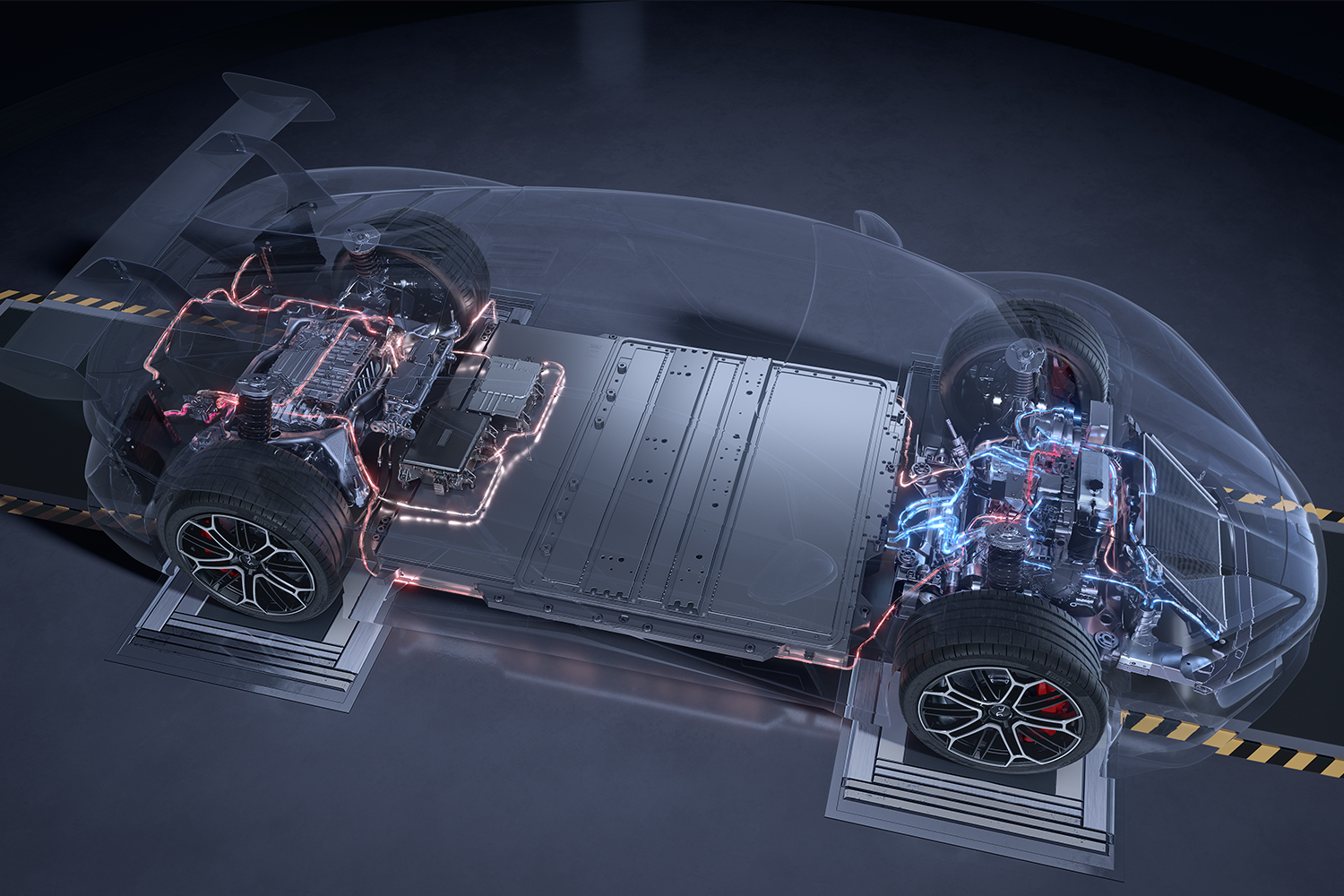

YANGWANG U9のスケルトン画像はこちら

YANGWANG U9のスケルトン画像はこちら

結論として、日本車の優位性は「まだある」といってよい。ただしそれは、過去の実績と技術の積み重ねによって支えられているものであり、このままの姿勢でいれば、いずれ抜かれる可能性もある。

BYD U8やU9が象徴するように、中国車は今後ますますグローバル市場での存在感を高めるだろう。だが、見た目の派手さやスペックでは測れない「使い続けてわかる信頼性」、「ユーザー視点に立った細やかさ」といった部分では、いまのところ日本車に一日の長がある。

ホンダ・アコード画像はこちら

ホンダ・アコード画像はこちら

それでも、日本車が本当の意味で“未来の主役”であり続けるためには、変化を恐れず、よりスピード感をもった技術開発と、ユーザー体験を重視した商品づくりが不可欠だ。かつて、「トヨタにできないことはほかの誰にもできない」といわれた時代は終わりつつある。だからこそ、再び世界の頂点を目指すために、日本車は本気を出すべきタイミングに来ている。