この記事をまとめると

■ダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」を紹介

■優れたデザインや使い勝手の良さなど魅力が多数

■トヨタとスバルにOEM供給を行っている

ダイハツが生み出したコンパクトSUVの魅力に迫る

国産メーカーがSUVのラインアップを拡充し続けていますが、その波は小型車にも及んでいます。それら小型SUVのなかでもとくに個性的なモデルといえば、今回紹介するダイハツ・ロッキーでしょう。

ワイルドな見た目を備えるとともに、実用性も十分なことで人気が高いロッキーがどのようなクルマなのかを紹介していきます。

コンパクトSUVダイハツ・ロッキーとは

2019年に登場したロッキーは5ナンバーサイズの小型SUVとして高い人気を誇っています。ロッキーという車名は1990年に登場した小型SUVにもつけられていましたが、後継モデルとして登場したわけではありません。

トヨタ・ライズと姉妹車になるロッキーは4mを切る全長のコンパクトなボディながらも、広い室内空間やラゲッジルームを備えるユーティリティの高さや、160万円台から購入できるリーズナブルな価格設定など多彩な魅力を備えることが人気を支える理由なのでしょう。

トヨタ・ライズとダイハツ・ロッキーの2台並び画像はこちら

トヨタ・ライズとダイハツ・ロッキーの2台並び画像はこちら

ロッキーは2021年にハイブリッド車を追加。2022年にはスバルにOEM供給を開始し、現在も販売しています。

ロッキーの特徴

プラットフォーム

ロッキーのプラットフォームには現行タントで初めて採用した「DNGA」が採用されています。

「DNGA」とは「ダイハツ・ニュー・グローバル・アーチテクチャー」の略語。担当で採用した軽自動車用のものをベースに小型車のサイズに拡大しています。

ダイハツ・ロッキーのDNGAプラットフォーム画像はこちら

ダイハツ・ロッキーのDNGAプラットフォーム画像はこちら

そもそも「DNGA」とは、自動車の開発において軽自動車から小型車(登録車)まで設計を共通化し、可能な限り部品を共用化。コストの削減や骨格構造を合理化することなどで軽量化を実現するダイハツの新たな取り組みです。

部品の共有化が進むことで新型車の投入ペースが増加したり、車両の基本性能が高まることなどもメリットだと言われ、今後、登場するダイハツの新型車にも、もれなく採用されていくことでしょう。

パワーユニット

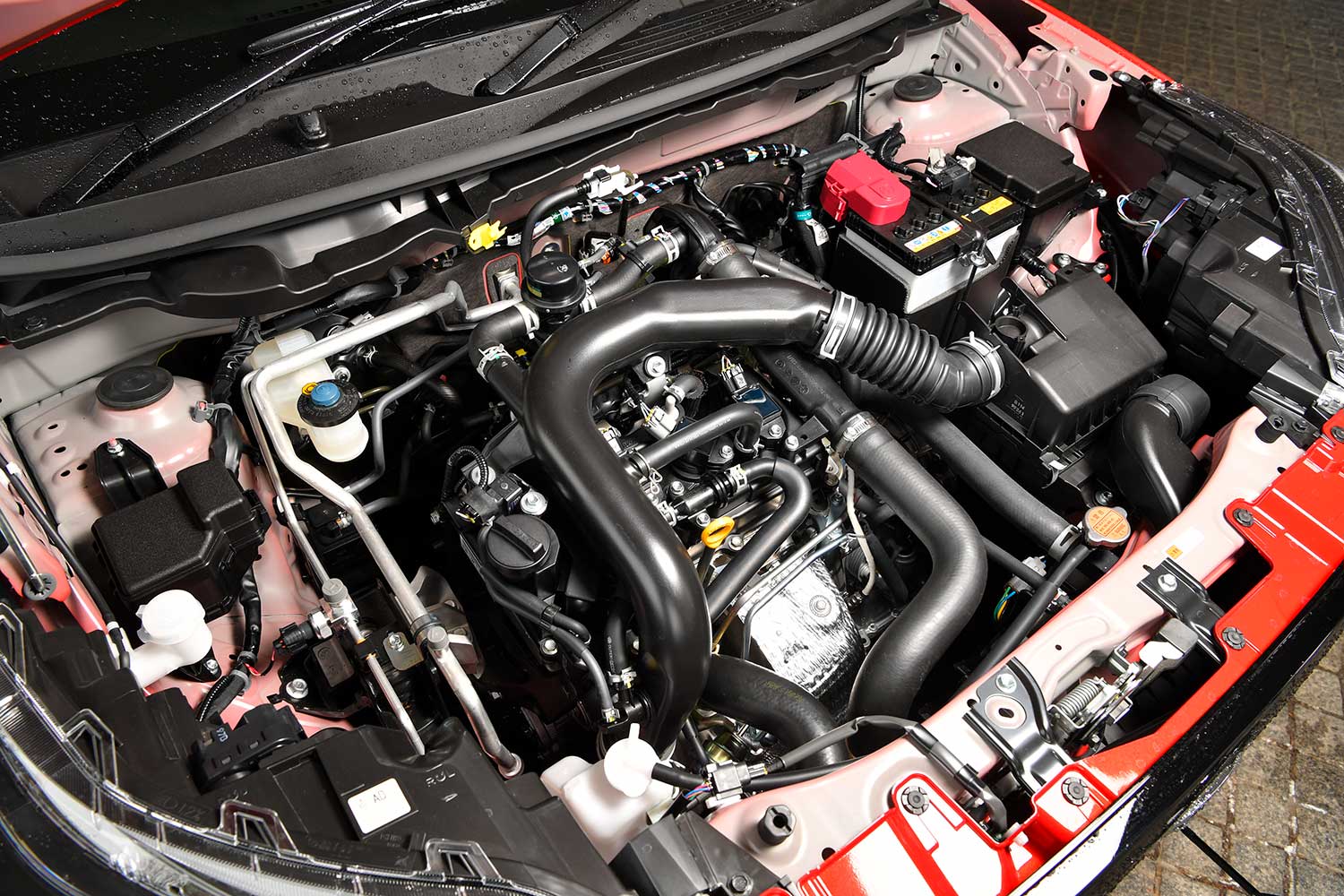

ロッキーのパワーユニットですが、デビュー時は1リッター直3ターボエンジンのみが用意されていました。

ダイハツ・ロッキーの1リッター直3ターボエンジン画像はこちら

ダイハツ・ロッキーの1リッター直3ターボエンジン画像はこちら

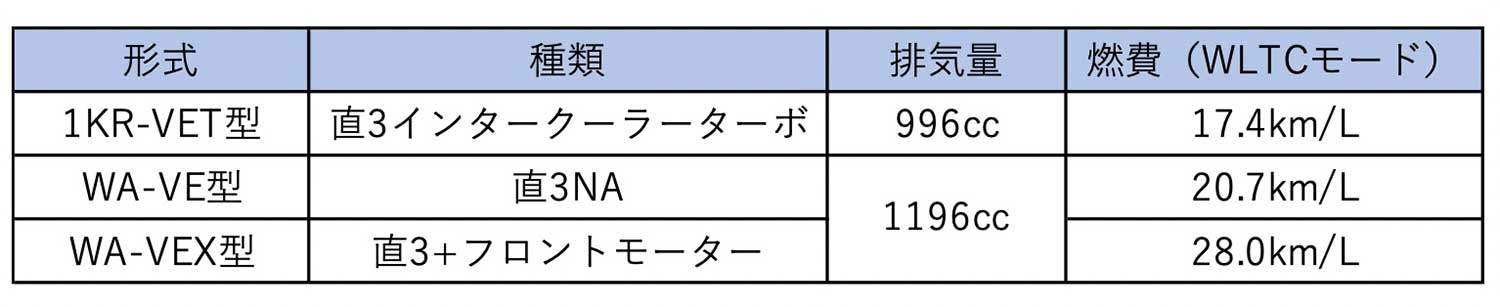

しかし、2021年に1.2リッターエンジン+モーターのハイブリッド仕様と1.2リッターエンジンを追加。現在はハイブリッドとガソリンモデルはFFが1.2リッターエンジン、4WDが1リッターエンジンを搭載しています。

ロッキーに搭載されているハイブリッドユニットは「eスマートハイブリッド」と呼ばれるダイハツが開発したシステム。エンジンが発電機となり、モーターを駆動するシリーズ式のハイブリッドシステムでWLTCモード燃費は28.0km/Lと高い燃費性能を誇ります。

ダイハツ・ロッキー eスマートのエンジンルーム画像はこちら

ダイハツ・ロッキー eスマートのエンジンルーム画像はこちら

このシステムには「スマートペダル」と名付けられた、ペダルだけで加減速をコントロールできる装備を搭載。ペダル操作だけで速度を細かく調整できるだけでなく減速エネルギーを効率良く得ることが可能となりました。

ハイブリッド以外のエンジンモデルも高い走行性能を発揮。とくにWA-VEと呼ばれる1.2リッター直3エンジンは冷却システムや数々の新技術を取り入れたことで、優れた熱効率を実現し、WTLCモード燃費20.7km/Lと高い燃費性能を誇ります。

ダイハツ・ロッキーのパワートレインと燃費表画像はこちら

ダイハツ・ロッキーのパワートレインと燃費表画像はこちら